Итак, коллеги,

я в данном случае обращаюсь к тем, кто является «экспертным ядром» проекта ТЕЗАЛ и участвовал в подготовке версии ТЕЗАЛ 2.0 — версии системы, снабженный компетенциями. Признаюсь, что не только у Вас, но и у меня были определенные сомнения в том, удастся ли выразить через личностные черты сложную смысловую нагрузку, которую несут в себе названия разных универсальных компетенций (способностей, навыков, комплексных черт, обеспечивающих результативную работу).

Сегодня я порадовался тому, что у нас ПОЛУЧИЛОСЬ и хотел бы поделиться этой радостью с Вами. Напомню, что около 100 человек оценивали первоначальный список компетенций и могли к нему добавить свои формулировки. Выявилось 7 повторяющихся формулировок, которые мы добавили к 60 самым популярным компетенциям (остальные 40 были отсеяны как непопулярные, то есть как недостаточно универсальные). Это было в августе 2020. Затем в сентябре 17 коллег-психологов выполняли сложную работу — соотносили с помощью методов семантического шкалирования 67 отобранных компетенций и 56 базовых личностных шкал, на которых система ТЕЗАЛ построена еще в конце прошлого века (хотя в 2019 году мы существенно обновили содержательные связи для самых частотных слов из базового словника). Параллельно мы постарались реконструировать профили компетенций через симиляры и оппозиты, которые подбирались на базе 2240 слов из базового словника (см. приглашение к этой работе в этом моем персональном разделе на форуме).

Ну и что же мы получили? — А получили интересные содержательные данные о сходстве определенных близких компетенций (конвергентную валидность экспертных оценок) и неплохую различимость семантических профилей родственных компетенций (дискриминатную валидность). Конечно, как и ожидалось, с дискриминатной валидностью все выглядит несколько послабей, чем с конвергентной, но вовсе не так плохо как можно было бы ожидать, учитывая, что личностные черты в базовых 56 шкалах не были изначально нацелены на компетенции. Это, если говорить о результатах в общих словах, которые, как я понимаю, не всем доступны. Ибо эти «общие слова» базируются на процедурах измерения конвергентной и дискриминантной валидности.

А теперь рассмотрим отдельные примеры, которые, как я надеюсь, будут более доступны и понятны многим.

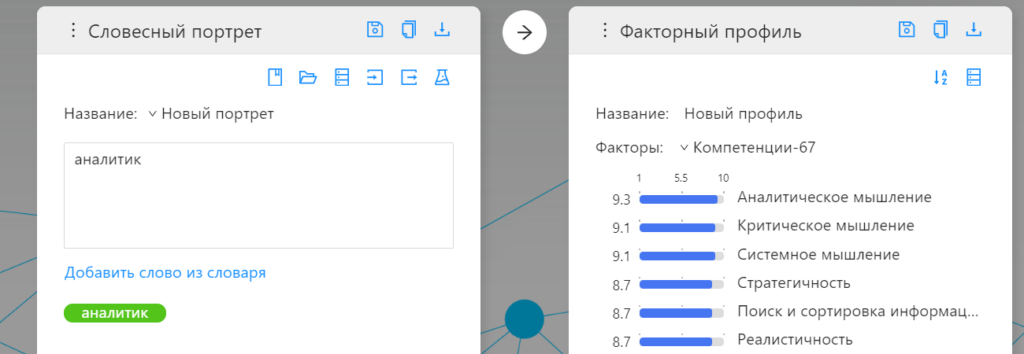

Что такое критическое мышление как некая универсальная компетенция? — Рассмотрим, что у нас получилось в отношении этого такого модного ныне понятия. Оказалось, что «критическое мышление» получает очень близкий семантический профиль в нашем ТЕЗАЛЕ (получает профиль черт) с такой другой компетенцией, которая названа «аналитическое мышление». Конечно, с «системным мышлением», «стратегичностью», «конструктивностью» тоже обнаружены тесные связи, но больше с «аналитическим мышлением». Как это можно объяснить? А объяснить это можно, на мой взгляд, достаточно красиво. Люди с синтетическим (не аналитическим) мышлением затрудняются проанализировать, по каким конкретным отдельным признакам (параметрам) какой-то вывод, который им навязывают, нельзя принять. Они либо принимают целиком этот вывод (некритично), либо… целиком отвергают — на основе эмоционально-образной синтетической оценки. А вот критическое мышление требует аналитической работы — требует вычленения разных аспектов проблемы, рассмотрения этих аспектов (разных факторов) как независимых друг от друга, а лишь затем новый синтез — через формулирование общего отношения к информации как заслуживающей или не заслуживающей доверия. Ну и, как видим, появляется явно содержательный кластер из комплекса компетенций, которые связаны с интеллектуальной работой (с мыслительной работой над проблемой). Я, разумеется, не буду детально описывать здесь весь букет компетенций в выявленном факторе «Интеллект» (по причине коммерческих ноу-хау, связанных с этим дорогим проектом), но могу твердо заявить, что именно Интеллектуальные компоненты в управленческой деятельности, как это оказалось по данным нашего исследования, являются ключевыми и ведущими — по числу универсальных компетенций, вошедших в этот фактор (их оказалось около двух десятков из 67!).

А что кроме интеллектуальных компетенций (способностей)? — Пожалуйста, рассмотрим такую сложнейшую для выражения через личностные черты компетенцию как «делегирование». После того, как мы ввели в ТЕЗАЛ 7 первых терминов, описывающих косвенно эту компетенцию, казалось, последняя надежды пропала… (самого делегирования в ТЕЗАЛЕ, разумеется, никакого не было, приходится пользоваться косвенными, весьма далекими симилярами, чтобы выразить смысл). Но … сравнив, что именно удалось экспертам (пропустив экспертный профиль слова «Делегирование» через огромную нейросеть связей с остальными словами ТЕЗАЛА), мы добавили последовательно с целью все более точного приближения еще 12 слов (!), так что получилось 19 следующих слов (даю их, не перегружая Вас разными весами, с которыми эти слова вошли в описание):

АВТОРИТЕТНЫЙ ВАЛЬЯЖНЫЙ ДОВЕРЧИВЫЙ КОМАНДНЫЙ

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ ЛОЯЛЬНЫЙ МОТИВИРУЮЩИЙ

ОПТИМИСТ ОПЫТНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ПОУЧАЮЩИЙ

ПРАКТИЧНЫЙ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ

РАЦИОНАЛИСТИЧНЫЙ РЕАЛИСТИЧНЫЙ ТОЛЕРАНТНЫЙ

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ХЛАДНОКРОВНЫЙТак что в результате автокорреляция семантического вектора от этого набора с самим экспертным профилем самой компетенции «Делегирование» достигла значения 0,96 и стала выше, чем с любой другой компетенцией из списка в 67 компетенций. Близкими к «делегированию» оказались следующие компетенции: «распределение ресурсов», «управленческий контроль», «управление приоритетами», «стратегичность», «финансовая грамотность». Мы видим, что делегирование — это рациональная стратегия управления, когда управляющий видит, что ему «дешевле» перепоручить подчиненным какую-то задачу, чем держать ее на постоянном личном контроле.

Ну и на закуску про такую весьма «закомуристую» компетенцию «Ведение переговоров»… (продолжение следует). Близкими к «Умению вести переговоры» по эмпирическим данных (по выстроенными профилям экспертных оценок) оказались у нас следующие компетенции: «универсальная коммуникабельность» (владение и устной, и письменной речью), «организация взаимодействия», «эмоциональный интеллект», «проницательность», «диалогичность», «разрешение конфликтов», «юмор» (даю только краткие названия без операциональных расшифровок, но все-таки эти краткие названия смысл доносят, как я надеюсь).

Ваш АШ

P.S.

Забыл сообщить забавную подробность. Для 19 слов, описывающих «делегирующего» ( то есть «умеющего делегировать»), ТЕЗАЛ предлагает следующее одно слово — самое близкое к этому списку из 2240. Оказалось, что оно не повторяет ни одно из названных 19 слов. Это слово МАТЕРЫЙ! Итак, Вы хотите делегировать? — А достаточно ли Вы для этого «матерый»?

Добавить комментарий