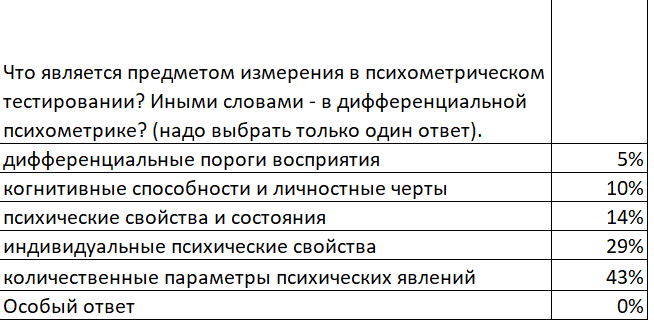

Итак, коллеги, 21 человек поучаствовал в этом опросе-голосовании. Немного, но это вполне ожидаемый отклик. И дело даже не в праздничных днях, а в том, что наши психологи очень слабо разбираются в ключевых понятиях, связанных с психологическими измерениями. Данный опрос показал, что большинство ошибаются: они не различают общую и дифференциальную психометрику. 43% респондентов указали на ответ, который характерен как раз для общей, а не для дифференциальной психометрики (или «психометрии», что не является принципиальной разницей). Тенденция проявилась уже такая яркая, что она не изменится, будь у нас выборка в 2-3 раза больше по размеру (!).

Поясню, что мой правильный ответ — это «индивидуальные психические свойства». Между прочим, «психические состояния» — это частный случай более широкого понятия «психические свойства». Состояния — это просто-напросто те же свойства, но кратковременные.

Таким образом, опрос показал, что наше психологическое образование, увы, не решает главных задач: не приводит в порядок концептуальную систему в голове людей, которые его получают. Почему так происходит? — По моему убеждению, это происходит потому, что психологическое образование опирается до сих пор на труды таких ученых, которые были далеки от задачи выработки СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ терминологии, то есть от задачи, характерной для любой науки. Это были, бесспорно, талантливые и продуктивные личности, но творили они в логике ДОНАУЧНОГО этапа в развитии психологии.

Шокирован ли я полученными результатами? — Они не стали для меня большой неожиданностью. Хотя… в общем-то удручает тот факт, что проходят годы, а прогресса не видно. Как путали люди у нас понятия «исследование» и «обследование», так все это и продолжается. А ведь «исследование» — это как раз изучение общих закономерностей (оно имеет теоретическую направленность), а обследование — это выявление частных особенностей у отдельных людей (оно имеет дифференциально-практическую направленность). Почему такое смешение продолжается? — Мне кажется, это продолжается потому, что в психологии доминируют до сих пор описательные и неоперациональные теории, а авторитетных операционально-измерительных теорий очень мало. Многие до сих пор убеждены, что явления, которые на качественном уровне представлены в описательных теориях, можно наблюдать напрямую «невооруженным глазом». Но… в науке-то нужны не «наблюдения на глазок», а ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (стандартизированные). И это прежде всего измерительные процедуры.

См. таблицу с указанием частотности ответов:

===============================

Я не закрываю данный опрос (хотя ларчик уже открылся и дальнейшие голоса будут не слишком достоверными). Саму прямую ссылку на опрос-голосование я по техническим причинам даю в самом конце подводящий статьи (до всяких послесловий P.S.1 и P.S.2). А ниже статья, которая послужила обоснованием для этого опроса-голосования.

================================

Уважаемые коллеги!

Почему я такое значение всегда предавал проведению опросов-голосований в нашем сообществе психологов-тестологов? — А дело всё в том, что с помощью этих опросов я пытался привлечь внимание к терминологическим проблемам и попытаться выработать если не единое понимание ключевых терминов (об этом остается только мечтать), то хотя бы создать «тренд» для движения в этом направлении.

Надо сказать, что не всегда, но в нередких случаях это мое намерение коллеги разделяли и активно подхватывали. Например, недавно достаточно популярным оказался опрос относительно спорного термина «Эмоциональный интеллект». В нем приняло участие уже 63 человека. Это значительно больше наших обычных средних показателей (тем более под Новый год). Многие наши ученые-психологи испытывают обоснованные сомнения, что сам термин «эмоциональный интеллект» отвечает НАУЧНЫМ СТАНДАРТАМ концептуальной работы с терминологией. В самом деле … если «эмоции других людей» оказываются предметом интеллектуальных усилий по их распознаванию, то разве это дает основание называть данную разновидность интеллекта, прибавляя впереди прилагательное «эмоциональный»? Ну а если есть люди, которые хорошо разбираются в цветоводстве, то их интеллект как надо называть — «цветочный интеллект»? Да, наверное, и такой термин понравился бы… многим женщинам, ибо они в этих вопросах (в цветоводстве) явно превосходят мужчин. Ну а мужчины, которые разбираются в автомобилях, имеют, очевидно, «автомобильный интеллект», да? И этот термин, очевидно, уже не слишком польстит женщинам, у которых в большинстве случаев с «автомобильным интеллектом» явно не очень хорошо обстоят дела. Этого мало Вам для ощущения абсурдизма в такой логике «терминологической работы»? Еще мало, да? Ну тогда давайте обсудим, каким интеллектом обладают зоологи, которые специализируются по беспозвоночным животным, не только насекомым, но и членистоногим тоже. По этой логике мы должны сформулировать понятие «членистоногий интеллект», да? — Выходит так. А не абсурд ли это в угоду «приятным эмоциям»? (у какой-то особой категории пользователей понятий и методик).

Если Вам интересны перипетии вокруг термина «Эмоциональный интеллект», то, пожалуйста, почитайте комментарии к этой статье на моем обновленном «авторском блоге Шмелева». Подчеркну: я сам (Шмелев А.Г.) не отрицаю вовсе значимость этой способности и необходимость ее диагностики! Об этом и пишу в ответе на комментарии коллег. Только все дело в том, что эта способность слишком не однородна по механизмам реализации, а также она создает прецедент неправильной логики терминологической работы. И вообще EQ — эта аббревиатура мне лично кажется гораздо точней, чем EI, то есть речь идет о коэффициенте «эмоциональной эффективности», а не об интеллекте как таковом. Ведь настоящий ИНТЕЛЛЕКТ для меня по определению связан со способностью моделирования НЕВИДИМЫХ ЯВЛЕНИЙ — выходящих за пределы поля зрения. А ведь стихийная «эмпатия» (или банальное «эмоциональное заражение», которое есть у всех высших животных) опирается на механизмы прямого чувственного восприятия зрительных образов, звуков и запахов, исходящих от другого существа — от восприятия выражения эмоций на его лице (у животных — на морде), в его мимике и жестах… То есть «эмпатия» , в моем понимании, не есть интеллект вовсе (!).

Когда корежат логику формирования понятий в угоду каким-то ненаучным соображениям (коммерческим, или даже чисто гуманитарным, то есть сколь угодно благородным, но не научным), то от этого психология превращается… в сферу «поэтического творчества» (скорее, чем в строгую научную дисциплину). Понятия в науке должны быть максимально свободными от варьирования в трактовке в зависимости от контекста. А у нас в психологии принято так, что приходит какой-то креативный автор и бравировать начинает своей креативностью — переиначивает уже известные понятия на свой лад — создает свой контекст. И … этим новым видением старых слов он и оказывается знаменит! И оказывается, что это и приносит славу! Только идет ли это на пользу науке? — Я уверен, что вредит! Ведь нет же накопления строгого сопоставимого научного знания, если ключевые термины зависят от контекста!

Увы, образование психологов (в том числе в нашей стране) не приводит к пониманию многими дипломированными психологами этих проблем… А ведь надо бы разделить психологов от науки, и психологов от… «коммуникативного искусства» (мастеров общения). Это две разные КУЛЬТУРЫ, различные по способом накопления и обобщения опыта. Строго говоря, в истории науки попытки разделения этих двух разных «психологий» уже предпринимались не раз. Казалось бы, сфере «искусства» совсем не подходит второй корень «лог», ибо он как раз обозначает науку, а не искусство. Для воинствующих гуманитариев вполне подходит корень «арт» (и степени в этой области на уровне магистров тоже вполне уже присуждаются, как известно).

Но … беда в том, что наши «искусствоведы от психологии» никогда не откажутся от корня «лог» в своей стратегии самопрезентации, ибо они апеллируют якобы к авторитету науки. Поэтому эта большая армия «искусствоведов-психологов» выдавливает из своих рядов истинных поклонников «психологии как науки», и те вынуждены искать новые термины для своего объединения. Так появляются понятия вроде «психономическое общество», или понятия типа «психотехника» (куда стекаются инженерно-мыслящие психологи, способные решать прикладные задачи в общем виде, то есть технологично, то есть с помощью инженерно-научного подхода).

Впрочем, психологам мешают не только и не столько амбиции «креативных авторов». Мешает больше всего обыкновенная «неряшливость» — незадачливость в употреблении слов «как Бог на душу положит». Только и всего!

====================

Впрочем, вернемся к разговору о понятии, вынесенном в заголовок сегодняшнего опроса. Что же такое «дифференциальная психометрика»? Обратите внимание, что здесь речь идет не о «психометрике» вообще, ибо в общем виде психометрика измеряет, например, типичные пороги восприятия в различных модальностях, а вовсе не межиндивидуальные различия. Когда мы говорим про нацеленность «психометрических тестов» на измерение именно индивидуальных особенностей (межиндивидуальных различий), то в этом случае, чтобы отделить эту сферу от «общей психометрики», давайте говорить о «дифференциальной психометрике» (ну или «дифференциальной психометрии», если кому-то больше нравится так).

Ну так вот, если уж ИЗМЕРЕНИЕ — это точный научный метод (а каким еще он должен быть, если не точным и научным, в отличие от «вчувствования» в ходе стихийного, неструктурированного наблюдения), то и предмет измерения мы внутри этой дисциплины должны сформулировать… с МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЧЕТКОСТЬЮ и однозначностью (!). Есть ли у нас на вооружении такая формулировка? Что такое «предмет дифференциальной психометрики»? — Давайте попробуем разобраться.

Обещаю, как всегда, поделиться своим пониманием, как лучше решить эту терминологическую задачку, уже после того, как мы себерем хотя бы 30 голосов.

Прямая ссылка на одноэкранный опрос:

https://test.ht-inc.ru/test/430c2d2d786d5f1780fcdb6d9f563a34

P.S.1

На обложке изображена схеме, которую изобрел вовсе не Шмелев А.Г. Я обнаружил только сегодня эту схему в галерее «Яндекс-картинки», куда она попало с сайта ola-vinogradova.livejournal.com. Знакомое имя, но… не могу вспомнить, кто это такая. В Интернете я обнаружил сразу нескольких психологов по этим именем. Про некоторых из них никогда не подумаешь, что они могли заниматься «психометрией» (или психометрикой). Если кто-то знает Ольгу Виноградову, которая породила эту схему (или откуда она ее взяла), то напишите об этом в комментарии, пожалуйста. Буду Вам благодарен.

Кстати, как Вы относитесь к тому, что в России чаще используют именно термин «психометрия», а не «психометрика»? Мне лично исторически ближе термин «психометрика». Может быть, потому что мне нравились такие термины как «семантиКА», «лингвистиКА», «систематиКА», ну и, наконец, «психодиагностиКА». Может быть, журнал «ПсихометриКА» на меня так повлиял (выходит в США с 1936 года)…

P.S.2.

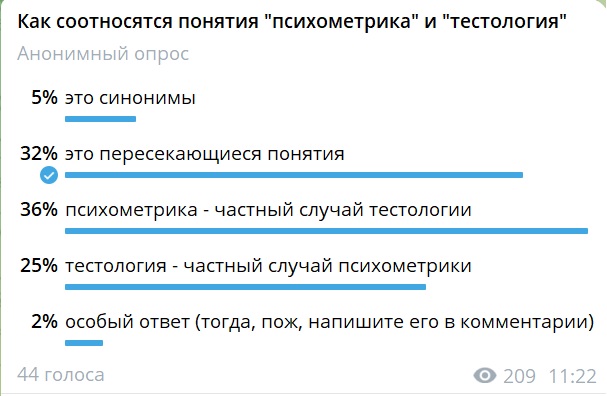

Хорошая, качественная терминологическая работа в науке предполагает четкое различение ПРЕДМЕТА и МЕТОДА. Например, очень важно различать психометрику и тестологию. Они похожи по методу, а различаются… как раз по предмету. Когда нет этого различения, то возникает… банальная путаница. Хотите доказательств тому, что такая путаница существует? — А вот посмотрите, как разбросаны оказались голоса в опросе на различение понятий «психометрика» и «тестология» на моем канале «Компьютерная психодиагностика и психосемантика» (опрос проведен в июле 2023 года — довольно свежий).

ВНИМАНИЕ: более глубокий и точный разговор по обозначенным терминологическим проблемам у нас обычно практикуется в рамках дистанционных психометрических школ. Ближайшая начнется уже в этом январе:

.

Добавить комментарий