Эта статья, хоть и выдержана в научном стиле, адресована всем интересующимся русской литературой. Начните изучение с визуальной части — с карт, где собраны имена известных персонажей. Вас может удивить одно соседство: на первой карте рядом расположились гоголевский Собакевич и булгаковский Шариков. Забавно, что обоих авторы наделили «собачьими» чертами, и, как выясняется в статье, их близость на карте неслучайна. Прочтите — и убедитесь сами! 😊

Кому же не слишком интересны «абстрактные персонажи» (ну подзабылись со времен школы эти люди), то рекомендую рассмотреть все 4 карты в обратном порядке — начиная с карты номер 4. Это, возможно, поможет понять, о чем вообще эта статья…

Также в начале статьи вы найдёте ссылку на опрос. Мне важно ваше мнение по поводу интерпретации трёх факторных осей. Если вам сложно сформулировать комментарий, просто проголосуйте «за» или «против» — это займёт всего минуту.

Ссылка: https://test.ht-inc.ru/test/61b84cf056af2db0ff639ba201529f84

(Но лучше загляните в опросник после прочтения!)

===========================

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ

Наша система ТЕЗАЛ 3.0 не стоит на месте. Раньше было 5 основных режимов работы, а теперь стало целых 7. Количество встроенных факторно-категориальных систем (ФКС) приблизилось к двум десяткам! Среди них есть популярные классификации: архетипы, зодиакальные психотипы (это не астрология!), киногерои, зоопсихотипы — выбор большой.

ТЕЗАЛ автоматически измеряет, насколько ваш личностный профиль похож на типовые профили из этих систем. Подробнее о ТЕЗАЛе и о том, как получить бесплатный доступ на месяц, читайте здесь:

https://ht-line.ru/tezaurus

Но до сих пор в ТЕЗАЛе не было категориальной системы «литературные персонажи». В этой статье я не буду утомлять вас техническими деталями создания этой ФКС. Читателям обычно неинтересно вникать в многомерное моделирование и математические методы расчёта смысловой близости.

Гораздо интереснее другое — наглядно увидеть, как знакомые объекты размещаются на «семантической карте», построенной всего на двух осях: по горизонтали (X) и вертикали (Y).

Можно ли создать такую карту для известных литературных героев? Я думал, что нет, но решил попробовать. И к своему удивлению, получил результат, который заслуживает внимания не только моeго, но и вашего! Эта картина открывает пространство для интерпретации и может даже продвинуть вперёд дифференциальную психологию личности — если мы договоримся о её общем понимании.

Итак, я создал личностные профили для 30 хрестоматийных персонажей русской литературы из школьной программы. В работе я опирался на собственную литературно-психологическую интуицию, а в сложных случаях обращался за помощью к ТЕЗАЛу и нейросетям.

Вот, например, какие личностные черты присваивает тургеневскому Базарову нейросеть «Яндекс Алиса»:

Затем я попытался спроецировать полученные характеристики на некий стандартизированных набор из 40 шкал, который был давно мной использованы в личностно-семантических исследованиях и настроен на реконструкция профиля в рамках «Большой шестерки» (HEXACO). Вот как выглядит этот набор из 40 униполярных шкал:

| Умный дальновидный |

| Активный инициативный |

| Ревнивый завистливый |

| Уверенный решительный |

| Агрессивный враждебный |

| Общительный контактный |

| Тревожный мнительный |

| Организованный дисциплинированный |

| Хитрый коварный |

| Честный порядочный |

| Безалаберный безответственный |

| Добродушный мягкий |

| Смелый рискующий |

| Сотрудничающий коллективистичный |

| Любознательный пытливый |

| Опытный практически-мыслящий |

| Независимый самостоятельный |

| Знающий образованный |

| Жизнерадостный оптимист |

| Спокойный хладнокровный |

| Сознательный добросовестный |

| Чуткий сочувствующий |

| Романтичный мечтательный |

| Соперничающий честолюбивый |

| Доверчивый простодушный |

| Обидчивый ранимый |

| Ленивый потребитель |

| Замкнутый самоуглубленный |

| Осторожный избегающий риска |

| Стяжатель эксплуататор |

| Соревнующийся азартный (любит борьбу) |

| Лидер доминирующий |

| Скромный тихий |

| Жестокий беспощадный |

| Методичный формалистичный |

| Тщеславный демонстративный |

| Услужливый кроткий |

| Расчетливый прагматичный |

| Великодушный щедрый |

| Скрытно нарушающий правила |

Таким образом, все 30 персонажей получили профили по 40 указанным чертам (на картографических моделях ниже я ради компактности будут приводить лишь первые слова из более сложного «букета черт» в каждом из 40 пунктов).

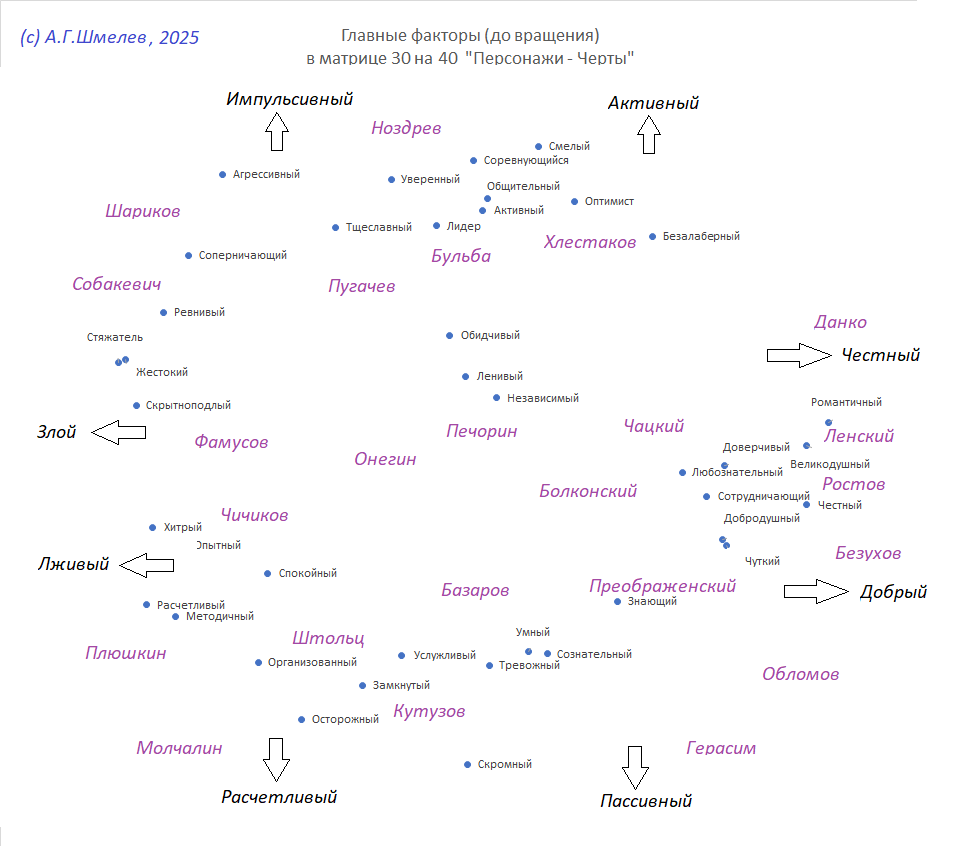

Затем матрица 30 (персонажей) на 40 (черт) была загружена мной в известный статпакет SPSS, где был выполнен самый традиционный факторный анализ по методу «главных компонент». Этот алгоритм позволил выделить 9 значимых факторов. Девять — это очень много для 40 шкал (обычно в репертуарных решетках на 40 конструктах мои испытуемые получают только от 4 до 6 факторов). Так что вначале мне показалось, что пессимистичные ожидания полностью оправдываются: ничего не удастся наглядно разместить в пространстве главных двух-трех факторов (!). Но… первые факторы объяснили при этом весьма высокий процент дисперсии: 25%, 21% и 14% соответственно (в сумме почти две трети!), так что я попытался все-таки посмотреть глазами, как выглядят на плоскости черты и персонажи – в факторных осях этих трех главных факторов. Вот что получилось (см. ниже).

40 черт на плоскости – это слишком много, как оказалось. Шрифт получается при этом очень мелким. Поэтому я начну с того, чтобы Вы увидели, как размещаются в пространстве факторов номер 1 и номер 2 именно 30 персонажей.

Карта-рисунок 1. Данная карта номер 1 – это точный скриншот, это «точечная диаграмма», построенная автоматически с помощью MS Excel, куда были «переброшены» мной факторные значения для 30 персонажей.

Интерпретация карты номер 1

Имена персонажей на Рисунке 1 могут показаться мелкими — я специально оставил шрифт, который генерирует Excel, чтобы они не накладывались друг на друга. Да, рассмотреть их непросто, но эта карта нужна, чтобы показать: расположение героев не моя выдумка. Оно полностью автоматическое и вычислено системой на основе проекций их личностных профилей на две факторные оси.

От себя я добавил только названия для 8 секторов (крупный шрифт со стрелками, дорисованные в Paint). Почему не 4, как обычно для двух осей? Я много лет работаю с круговыми моделями, подобными «кругу Лири», и вижу, что каждый полюс фактора может иметь разный смысл в разных частях карты (то есть в разных секторах).

Горизонтальная ось (X): Согласие vs. Эгоизм

Эта ось очень напоминает фактор «Согласие» из Большой пятерки. Интересно, что у русских литературных героев он оказался важнее, чем «Экстраверсия» — возможно, это отражает традиционный приоритет нравственной оценки над успешностью.

- В правом верхнем углу этот фактор проявляется как «Честность» (аналог Honesty из модели HEXACO). Самый «честный» герой — горьковский Данко.

- В правом нижнем углу он скорее выглядит как «Доброта» (эмоциональная эмпатия). Его воплощение — гончаровский Обломов.

Получается, «Честность» — это активная социальная позиция, а «Доброта» — более пассивная и интровертированная.

Вертикальная ось (Y): Активность vs. Пассивность

Здесь объединились черты «Экстраверсии» и «Сознательности» (то, что Кэттелл называл «Кортикальным контролем»).

- В левом верхнем квадранте высокая активность сочетается с эгоизмом, рождая «Импульсивность». Ярчайший пример — булгаковский Шариков.

- Заметим, что по соседству с ним оказался гоголевский Собакевич. Их близость на карте поразительна: оба персонажа откровенно следуют низменным инстинктам, а Булгаков и вовсе буквально превратил в человека собаку по кличке Шарик.

- В левом нижнем углу эгоизм сочетается с самоконтролем. Здесь находятся расчётливые и прагматичные персонажи, такие как молчаливый карьерист Молчалин из «Горя от ума».

Таким образом, простая двумерная карта позволяет увидеть тонкие, но важные различия в мотивах и поведении даже самых известных героев.

Карта №2: Совмещенное пространство черт и персонажей

Первая карта показала стройную логику, но была неудобна для детального изучения. Чтобы лучше разглядеть смысл каждого сектора, я создал вторую, гибридную карту.

На ней черты личности расположены строго в своих вычисленных координатах. А вот имена персонажей (выделенные фиолетовым) я разместил приблизительно, слегка сдвигая их, чтобы они не перекрывались с чертами. Это позволило использовать крупный шрифт и сделать карту максимально наглядной.

Карта-рисунок №2: Совмещенное пространство черт и персонажей

Теперь интерпретация становится простой и интуитивно понятной.

Кто на карте обладает «Лидерским потенциалом»?

Ответ виден сразу: рядом с этой чертой находятся Тарас Бульба (Гоголь) и Пугачев (Пушкин) — прирожденные вожаки. Неподалеку оказался и Хлестаков. Это кажется абсурдом, но его позиция правее и ближе к чертам «Безалаберный» и «Оптимист» раскрывает суть его «лидерства» — это комедийная имитация. Любопытно, что и Пугачев, и Хлестаков — самозванцы, выдававшие себя не за тех, кем они были на самом деле.

Что объединяет соседей?

Выше и левее Бульбы расположен Ноздрев — самый импульсивный герой. Ближе к левому краю, рядом с чертой «Хитрый», мы находим Чичикова и Фамусова. А вот Кутузов и Штольц оказались соседями благодаря общей черте — «организованности» и стратегическому мышлению.

Этот анализ показывает силу метода: карта объективно выявляет общие черты у персонажей из разных эпох и произведений.

Анализ литературных антиподов

Карта наглядно показывает известные противопоставления.

- Онегин и Ленский. Цитата Пушкина «Волна и камень, стихи и проза…» оживает на карте: Онегин тяготеет к левой, эгоистичной половине, а Ленский — к правой, рядом с чертами «Романтичный» и «Доверчивый». Рядом с Ленским — Николай Ростов, а ниже — Пьер Безухов, чья доброта носит более пассивный характер.

- Шариков и Преображенский. Классические антагонисты закономерно заняли противоположные углы: импульсивный Шариков — слева вверху, а рациональный профессор — справа внизу.

А что же Обломов и Штольц? На этой карте они оба оказались в нижней половине. Это указывает на то, что их противопоставление не сводится только к двум первым факторам. Чтобы увидеть их истинное различие, обратимся к следующей карте, где представлена комбинация Фактора 1 и Фактора 3.

Карта номер 3. Совмещенные пространства «черты+персонажи» в факторных осях 1 и 3. Необходимо подчеркнуть еще раз, что оба фактора – это именно «главные компоненты», представленные без всяких преобразований типа «вращение» (вращение типа Варимакс или Облимин не производилось).

Новый ракурс — ментальная активность

На Карте №3 горизонтальная ось (X) осталась прежней, а вот вертикальная (Y) представляет совершенно новый фактор. Это сразу меняет расстановку сил: Штольц, Кутузов и Преображенский переместились на верхний полюс, а импульсивный Ноздрев оказался внизу. Теперь антиподность Обломова и Штольца проявилась в полной мере: Штольц находится в секторе «Организованный», а Обломов — в секторе «Эмоциональный». Интересно, что ближе всего к черте «Лидер» на этой карте оказался Базаров.

Вертикальная ось: Планирование vs. Импульсивность

Если на предыдущих картах вертикаль отражала общую поведенческую активность, то здесь мы видим ментальную активность — способность к построению сложных планов и целеполаганию.

Ноздрев активен, но действует без «царя в голове». А вот Штольц, Кутузов, Преображенский и Базаров демонстрируют иной тип активности: они выстраивают стратегии, ставят долгосрочные цели и последовательно их достигают.

Связь с психологическими моделями

Эту ось можно соотнести с фактором «Открытость опыту» из Большой пятерки. В правом верхнем углу мы видим черту «любознательность», что подтверждает эту связь. Правда, в левом нижнем углу нет явных черт, указывающих на «закрытость», но по косвенным признакам здесь локализовалось прагматичное и приспособленческое поведение, которое точнее всего описывается русским словом «подличать». Наиболее яркие представители — Молчалин, Плюшкин и Шариков.

Новая позиция Шарикова и других персонажей

Шариков, бывший на предыдущей карте в верхнем левом углу, теперь переместился в нижний. Это логично: он импульсивен, но не способен к осознанному планированию. То же касается Плюшкина с его патологической жаждой накопительства, Герасима с его безмолвной покорностью и Обломова, неспособного выстроить план жизни «за пределами дивана».

Неожиданные соседства

Любопытно, что даже в центре карты, который обычно представляет собой «смысловой шум», обнаружились точные совпадения:

- Хлестаков снова рядом с «оптимистом»

- Ноздрев — с «тщеславным»

- Раскольников — с «тревожным»

Эти точные попадания подтверждают, что карта выявляет реальные смысловые связи, а не является результатом случайного размещения объектов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ

Пока, конечно, рано строить далеко идущие теоретические обобщения (сравнивая данную трехфакторную модель, например, с трехфакторной моделью Ганса Айзенка). Но следует еще раз подчеркнуть, что именно оказалось приятной неожиданностью для меня как для автора этого исследования. Оказалось, что без всякого вращения координат можно построить вполне интерпретируемые плоские двухфакторные модели семантического пространства «черты плюс персонажи», так называемые КАРТЫ (кстати, я выполнял вращение и увидел еще раз, что оно приводит к сгущению изображающих точек, так что одна накладывается фактически на другую и интерпретация секторов оказывается затрудненной). На полученных мной плоских картах точки, изображающие объекты, вполне неплохо «растягиваются по полюсам и секторам», так что их группировку (кластеры) можно вполне разглядеть глазами и проинтерпретировать понятным образом – в соответствии с ключевыми понятиями академической дифференциальной психологии.

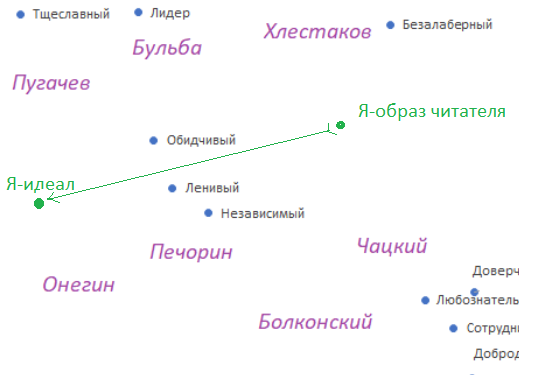

Какой же прикладной смысл имеет выполненная данная работа? – Она подготавливает создание в нашем Центре новой версии ЛСД – методики «Личностный Семантический Дифференциал». В ходе выполнения этой методики сам испытуемый будем шкалировать свой «Я-образ» (описывать себя). Возможно, что он будет использовать при этом именно указанный мной в этой статье перечень из 40 шкал (см. выше), но, возможно, будет использовать и несколько другой (более короткий). Главное не в этом, а в том, что в результате испытуемый получит информацию с помощью «встроенного интерпретирующего модуля ТЕЗАЛ». Этот модуль позволит предложить интерпретацию результатов не только в терминах черт личности (не всем в наше время этот язык хорошо знаком и близок), а еще и в терминах близости к известным литературным персонажам.

Что даст нам методика ЛСД, сопряженная с системой ТЕЗАЛ? — Образно это можно показать на карте номер 4.

Карта-рисунок номер 4. На этой карте можно будет увидеть, где именно (рядом с какими персонажами) локализован субъективный «Я-образ» самого испытуемого, а также куда направлен его субъективный вектор развития (от «Я-реального» к «Я-идеальному»).

ВНИМАНИЕ: если Вы хотите одними из первых испытать на себя новую методику ЛСД, снабженную «литературной интерпретацией», то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях к этой статье, а также записывайтесь в наш клуб КИТТ – Клуб Испытателей Тестовых Технологий.

Итак, статья подошла к концу. Теперь Вы точно готовы ответить на 3 вопроса в этом кратком онлайн-опроснике:

https://test.ht-inc.ru/test/61b84cf056af2db0ff639ba201529f84

На обложке картинка, полученная автором по запросу к галерее «Яндекс-картинки», куда она попала с сайта kasheloff.ru

P.S. Еще раз насчет плоских карт и многомерного пространства. Вы знаете из элементарной начертательной геометрии, что любой трехмерный объект по-разному выглядит в разных двухмерных проекциях. Как, впрочем, звездный небосвод (двумерная проекция) по-разному выглядит с разных точек трехмерного космического пространства – с Земли, с Луны, с Марса… Тем более это касается семантического личностного пространства (или пространства личностных черт), которое оказывается даже не трехмерным, а, например, пятимерным как в модели «Большая пятерка». Внутри «Большой пятерки» мы имеем дело в общем случае не с двумя и не с тремя парами факторов (с тремя плоскими картами), а сразу с 10 парами (!). Это означает, что необходимо построить 10 разных карт, чтобы увидеть, как различаются между собой и в чем сходны все литературные персонажи. Тем более удивительно, что мы смогли сегодня увидеть какие-то вполне объяснимые различия всего лишь на двух картах… Или для Вас это не удивительно вовсе? Или не показалось даже интересными сколько-нибудь? – В любом случае напишите, пожалуйста. Мне очень важна ваша обратная связь. Заранее благодарю!

P.S.2.

Данная статья хорошо иллюстрирует, почему такие академические авторы как А.Г.Шмелев (то есть я) с большим скепсисом относятся к увлечению, например, «типологией Юнга», которую очень широко популяризовали на Западе труды Майерс и Бриггс (в рамках методики MBTI), а в позднем СССР — Аушры Аугустинавичюте (так называемая «соционика»). Все дело в том, что за бортом этой типологии оказывается такое ключевой фактор как «Моральная оценка личности» (в модели «Большая пятерка» он предстает как фактор СОГЛАСИЕ). Да, самим испытуемым, это оказывается даже приятно, что их личность оказывается вне «моральной оценки». Ну в такой логике, что «все люди у нас по-своему хороши». Но вот русская классическая литература выводит этот фактор даже не на второе место (как это наблюдаем в «Большой пятерки»), а на первое место (!). И дело не только и не столько в религиозно-христианской этике, от которой себя наша литература никогда не отделяла. А еще и в том, что даже с точки зрения «этологии» (или «зоопсихологии») хищная или миролюбиво-травоядная сущность любого животного — это первое, в чем нам природой суждено успевать сориентироваться, чтобы самим выжить. Иными словами: мы не любим применять фактор «Моральная оценка» к самим себе (и понятно, почему), но не забываем его применять по отношению к другим людям. Все имплицитные теории личности обязательно включают этот фактор. Недаром, в модели «Большая шестерка»(или HEXACO) появился новый (по сравнению с «Большой пятеркой») фактор под названием «Честность». Нам очень и очень важно, чтобы нас не обманывали!

Добавить комментарий