Александр Г.Шмелев • 18 июля 2023

Коллеги, это свое сообщение я вначале планировал как сугубо популярное, то есть только для популярного Дзен-канала «Думай, Человек», а не для более подготовленной ТГ-группы «Компьютерная психодиагностика и психосемантика».

Но… так случилось, что мне пришлось прямо вчера переименовать «Думай, Человек» иначе. Теперь мой Дзен-канал называется «Факторы смысла» (так проголосовали читатели). В связи с этим я решил написать «два в одном». Вначале будет более научная часть, а затем – ее популярное толкование с прикладным примером. А выводы вообще спроецированы на актуальную тематику «Конфликт Россия – Украина».

Кроме смены названия Дзен-канала есть и еще один повод, почему я решил написать эту статью. Дело в том, что на запрос в поисковике «семантическое пространство» Яндекс мне выдал одной из первых ссылку на… видеоматериал от Алексея Арестовича. Кто не в курсе, это известный украинский националист-пропагандист, который привлекает все больше и больше психологических понятий и представлений. Цель – поддержать систему смысловых ценностей и моральный дух украинского населения, который националистам требуется постоянно возбуждать и поднимать на борьбу с Россией.

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

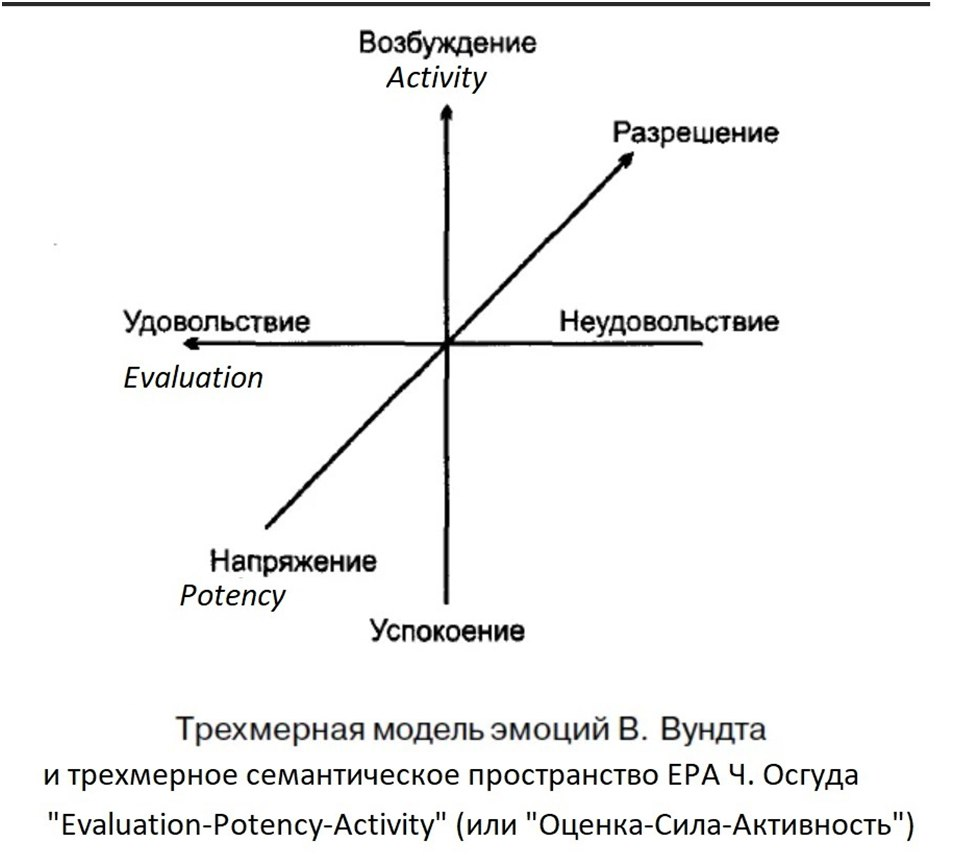

Все приличные студенты факультетов психологии в курсе этой теории (и даже некоторые бывшие студенты это помнят). Еще до появления первых пространственных моделей, еще в 19 веке знаменитый основатель одной из первых в Европе научно-экспериментальных психологических лабораторий Вильгельм Вундт предложил так называемую «трехкомпонентную теорию эмоций». См. схематический рисунок 1.

Рисунок 1.

В дальнейшем, уже в 20 веке был изобретен факторный анализ, и известный американский психолингвист Чарльз Осгуд применил факторный анализ для изучения того, как группируются шкалы в его методике «Семантический дифференциал». Напомню формулировки некоторых шкал семантического дифференциала: «Хороший – плохой», «Добрый – злой», «Твердый – мягкий», «Быстрый – медленный» и т.п. Испытуемый (респондент) должен поместить какие-то названия предметов и явлений на линейке из 7 градаций между полюсами указанных шкал.

Осгуд выявил три независимых (ортогональных) фактора и из трех первых букв в названии этих факторов появилась факторная система EPA. Сам Осгуд предложил связать его модель EPA с трехкомпонентной теорией эмоций Вундта. Почему? – Потому что факторы трехмерного семантического пространства Осгуда имеют явный эмоционально-оценочный смысл.

Как понять, что такое «семантическое пространство» как модель? Это модель чего? — Тут надо посоветовать Вам осмыслить понятие «семантическое расстояние».

Близкие по значению слова, объекты и явления лежат ближе друг к другу в семантическом пространстве — вот это ГЛАВНОЕ, что надо осмыслить или хотя бы УВИДЕТЬ (!).

А в эмоциональном биосемантическом пространстве понятия и явления лежат ближе друг другу, если имеют сходный эмоционально-оценочный смысл.

Я искал, но не нашел не только в Википедии, но и в целом в Интернете такой схематизм, который сам изобразил на рисунке 1. Это наложение факторов Осгуда на три компонента в теории эмоций Вундта. Объекты и явления внешнего мира, которые нам нравятся, то есть те, которые мы оцениваем ПОЛОЖИТЕЛЬНО по шкале Evaluation, — это объекты, которые порождают у нас эмоциональную реакцию «Удовольствие». Это горизонтальная ось X на рисунке 1. Явления, которые активизируют нас, то есть возбуждают и заставляют что-то быстро делать, попадают на полюс вертикального фактора Activity на рисунке 1. Наконец, третья ось Z, которая идет в глубину, соответствует вундтовскому компоненту «Напряжение-Расслабление» (мне – Шмелеву А.Г. — больше нравится термин «Расслабление», чем «Разрешение»), а также осгудовскому фактору Potency («Сила»). Сильные, тяжелые и твердые объекты требует от нас скорее выносливости, чем скорости в действиях.

Как выяснили не только сам Осгуд, но и множество других исследователей, трехмерная модель EPA оказалась самой универсальной и приложимой ко множеству различных семантических областей. Например, наши ведущие отечественные специалисты в области психосемантики (такие как Виктор Петренко, да и Ваш покорный слуга) получали EPA множество раз: и на оценочных прилагательных, и на личностных прилагательных (обозначающих черты личности в русском языке), и на невербальном материале, и на терминах, обозначающих эмоции, и даже на терминах обозначающих цвета…

Согласно Чарльзу Осгуду, эта универсальность EPA связана с тем, что именно эти факторы отражают универсальные «кросс-модальные» связи, которые закреплены в подкорковых областях человеческого мозга. Эти связи известны еще в общей психологии как «явление синестезии». Они проявляются в виде устойчивых, присущих практически ВСЕМ людям устойчивых ассоциациях между ощущениями в разных сенсорных модальностях (зрительной, слуховой, тактильной и т.п.). Например, низкий по тону звук ассоциируются с тяжелым по весу объектом (это полюс «Сильный» на факторе «Сила»). Почему? – Потому что крупные животные как правило издают низкие звуки – одно из возможных объяснений! А высокий тон – ассоциация с легким объектом (это полюс «Слабый» на факторной оси «Сила»). Маленькие птички поют и чирикают тонкими голосами. Гнилостный тяжелый запах ассоциируются с неудовольствием (полюс «Плохой» на факторной оси «Оценка»), а легкий сладковатый ароматный запах – с удовольствием (полюс «Хороший» на факторной оси «Оценка»).

Почему я здесь предложил называть это базисное семантическое пространство впервые «биосемантическим» (раньше я не использовал такой термин)? – Дело в том, что эти три компонента, три фактора в наших эмоциональных реакциях закодированы на биогенетическом уровне и в малой степени подлежат сознательному контролю и изменению в ходе индивидуального развития психики взрослого человека. Эти «пучки эмоциональных реакций» проявляются уже в первые годы и месяцы жизни ребенка и наследуются им от родителей. Эти факторы имеют приспособительный смысл – обеспечивают адаптивное поведение на уровне инстинктивной его регуляции. Почувствовав гнилостный запах от какого-то предмета (от «собачьей какашки» на детской площадке), ребенок не будет тащить этот предмет в рот и тем самым интуитивно (инстинктивно) убережет свой организм от отравления. Уставший человек, которому надо расслабиться, чтобы восстановить физические и психические силы, не будет слушать возбуждающую его музыку, а будет искать возможность услышать успокаивающие и релаксирующие тихие мелодии и ритмы. Ну и так далее.

А МОЖЕТ БЫТЬ, АДЕКВАТНАЯ МОДЕЛЬ ДВУМЕРНАЯ?

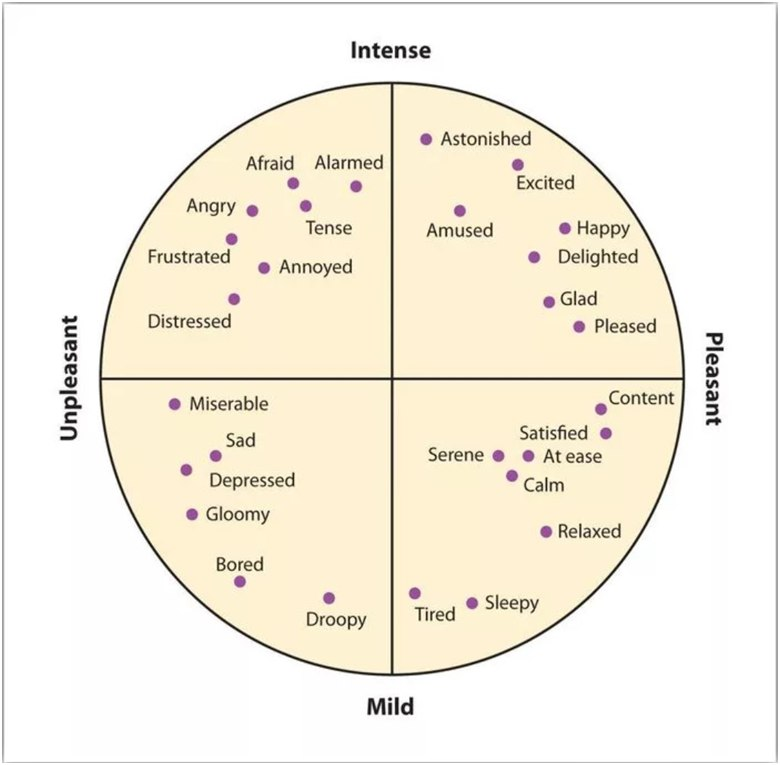

Конечно, в плоскости бумаги или экрана компьютера неудобно изображать трехмерное пространство. Возникает большой соблазн все эмоции «упаковать» в двумерное пространство. Тем более, что полюса «Напряжение» и «Возбуждение» оказываются у многих исследователей более или менее скоррелированными (сцепленными). Эти-то полюса и попытались изобразить на высоком полюсе вертикальной оси Y. Например, плоской, круговой моделью является модель из шести базисных эмоций Шлоссберга-Вудвортса (вошедшая во многие хрестоматии по психологии еще в 20 веке). Но самую большую известность в последнее время (по числу цитирования на разных сайтах) получила, пожалуй, круговая модель (circomplex) Джеймса Рассела (не путать с философом Бертраном Расселом, актером Куртом Расселом и с другими всевозможными Расселами). См.рисунок 2.

Для Вашего удобства привожу на рисунке 3 русскоязычный перевод реперных точек в этой модели Рассела (прошу прощения, это не моя редакция, я бы постарался расположить точки в более точном соответствии с англоязычной моделью).

Кроме того, важно подчеркнуть, что термины «подавленный» и «печальный» должны были бы оказаться в синем (левом нижнем) квадранте, а не в красном. Но … под рукой оказался такой рисунок. Он и Вам доступен в Рунете, его и комментирую. Но.. я все-таки решил от себя добавить в синий квадрант слова «Задумчивый» и «Мечтательный», ибо синий цвет не зря устойчиво ассоциируются с доминирующими интеллектуальными эмоциями и состояниям внешней пассивности при наличии внутренней интеллектуальной активности. Надо бы соорудить свой схематизм – на основании недавного исследования «Эмоции-цвет», выполненного в нашем клубе КИТТ.

А на обложке я еще более упростил и схематизировал смысловое содержание четырех квадрантов двумерного пространства. Повторяю обложку статьи на рисунке номер 4:

Рисунок 4. На рисунке 4 я решил запустить процесс изменения длины цветовой волны по правилам дорожного движения — против часовой стрелки.

Какие следствия мы получаем автоматически после такого «вжатия» трехмерной модели в двумерную? Видим, что происходит неизбежное сцепление полюсов. Не только «напряжение» и «возбуждение» оказываются на одном верхнем полюсе, но и происходит определенное сцепление этих полюсов с горизонтальной осью Х – фактором «Оценка», или компонентом «Удовольствие». «Возбуждение» скорее ассоциируются с положительным (правым) полюсом фактора «Оценка», а «напряжение» — скорее с негативным (левым) полюсом фактора «Оценка».

Как нам стоит относиться к такому «огрублению» пространства – снижению его информационной емкости? – По моему мнению, на этот вопрос нет однозначного универсального ответа. Для определенных прикладных ситуаций (практических задач) такое огрубление оказывается вполне оправданным: не приводит к грубым ошибкам и дает явный выигрыш в компактности и наглядности. Но есть и такие ситуации, когда это огрубление приводит к неразличимости таких вещей, которые нам крайне важно устойчиво и надежно различать. Одно дело – стиральные порошки (мне приходилось с помощью психосемантических методов оценивать рекламную эффективность различных упаковок к стиральным порошкам), а другое дело –автомобили. По моим данным, для стиральных порошков двумерной модели вполне хватает. А вот мир автомобилей, как и других средств транспорта, богаче и дифференцированней! Гоночные автомобили, которые едут быстро, то есть оказываются на полюсе «Активность», должны быть легкими, а не тяжелыми (!). Отсюда возникает потребность в разведении факторов «Сила» и «Активность». Мощные тягачи, которые могут вытянуть из болота увязнувший там трактор, едут не быстро, но дают большую тягу на малых скоростях. Также из-за большого диапазона возможных значений скорости изчезает сцепка «Быстрый — Приятный». Для множества обычных автолюбителей, не являющихся гонщиками (этими «адреналиновыми маньяками»), слишком высокая скорость гоночных автомобилей воспринимается уже как дискомфорт, создающий слишком большое тревожное напряжение – в ожидании возможной аварии на любом ухабе или резком повороте..

ПРИКЛАДНОЙ СМЫСЛ БИОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Как работает политическая пропаганда и почему легко добивается успеха? – Большинство людей не выставляют для пропагандистских сообщений барьера в виде собственного критического мышления. Большинство людей реагируют на новостные сообщения чисто эмоционально – на уровне своего биосемантического пространства. Поэтому попадая под град сообщений «с другой стороны», они способны буквально за три дня «перепрошиться» – получить «новый взгляд», а главное — заразиться другой эмоциональной оценкой происходящего (!). Это, например, наблюдается с украинцами, которые приезжают (точней приезжали) погостить на несколько дней к родственникам в соседние российские области, а потом опять возвращаются обратно и… «обратно перепрошиваются».

Так как слова, обозначающие в нашем бытовом языке личностные черты, имеют «биосемантический» (то есть эмоционально-оценочный) компонент, регулярное приписывание личностных черт новостным (медийным) персонажам, запускает безотчетную эмоциональную реакцию рецепиентов на этого персонажа. Эта реакция при многократном повторении (хотя достаточно всего трехкратного повторения) преобразуется в устойчивую социальную установку (в устойчивое отношение).

Например, политического лидера «недружественной страны» какая-то пропагандистская машина обзывает словами «террорист», «фашист», «кровожадный», «людоед», «нелюдь» и т.п. Это слово подкладывается под визуальный ряд, связанный с разрушением мирных кварталов какого-то города в Вашей стране, подвергшегося ракетной или бомбовой атаке. В этом случае сам образ этого человека (как и все его вербальные и невербальные знаково-символические обозначения) размещается в определенном участке «биосемантического пространства». После такого размещения любое упоминание даже одного только имени этого человека, вызывает АВТОМАТИЧЕСКИЕ ассоциации и эмоции, сопряженные именно с этим участком пространства: это имя вызывает гнев, досаду, разочарование, страх, ненависть. Яркий пример – имя Гитлер, ставшее фактически для многих поколений нарицательным.

А вот какие эмоции возникают — стенические (активные) или астенические (пассивные) негативные эмоции – это двумерная модель нам не может предсказать. Увы! Как видим, в левом верхнем углу модели Рассела размещаются и стенические эмоции (эмоциональное состояние «сердитый», например) и астенические (например, «подавленный»).

«ФАКТОРЫ СМЫСЛА» — ЭТО ВЫХОД В ГИПЕРПРОСТРАНСТВО ВЫСОКОЙ РАЗМЕРНОСТИ (!)

Переназвав свой Дзен-канал в «Факторы смысла», я имел в виду не просто игру «красивых слов».

Чтобы выпутаться из тех «семантических капканов» (смысловых ловушек), в которые нас намеренно и сознательно загоняет конфликтогенная пропаганда, то есть чтобы найти выход из навязанных человечеству военных конфликтов, надо ПОДНЯТЬСЯ над ограниченностью «биосемантического пространства». Требуется определенное сознательное усилие, требуется ВОСХОЖДЕНИЕ (!). Как это образно себе представить – это восхождение? Понятно, что из двумерного мира равнины поход в горы — это именно «восхождение в третье измерение». Ну так примерно по аналогии следует мыслить и выход в … четвертое измерение.

Таким образом, надо добавить к трем измерениям еще какое-то хотя бы одно ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (!). В физическом мире это невозможно, но в воображаемым мире умственных моделей возможно. Да, это требует особого умственного усилия, причем волевого и сознательного усилия, а также требует определенной креативности – работы ВООБРАЖЕНИЯ (психическая функция, позволяющая моделировать будущее). Это усилие на уровне активности высших корковых отделов человеческого мозга, который и является достоянием «человека разумного» (homo sapience), который и позволил человеку выделиться из животного мира, покорить многие природные процессы, добиться защиты от многих напастей биологического существования (голода, холода, диких зверей и т.п.).

Рисунок 5. Подпись под рисунком: «Continuation on perception of time vs spacetime as in.pinterest.com». Русский перевод: «Континуум в восприятии времени против единой четырехмерной модели «пространство-время» на сайте pinterest.com.

Иной раз достаточно уже того, что мы вводим такое четвертое измерение в сферу нашего сознания, каким является просто-напросто ВРЕМЯ. Причем время не в бытовом смысле, а в смысле понимания исторического прошлого и исторического будущего. Достаточно для начала сформулировать хотя бы вопрос о том, а как мы будем в будущем сосуществовать с народом, с которым схватились в настоящий момент в смертельную схватку, удастся ли этому народу внушить в будущем ту мысль, что схватка происходила в его же интересах? Или, может быть, он так и останется в убеждении, что его просто стремились «покорить» и «поглотить» (ассимилировать), то есть заставить забыть, что он был другим народом – самостоятельным и гордым, а стал лишь частью чужого народа, причем частью не самого лучшего (успешного) народа и не лучшей частью этого нелучшего народа, ведь в настоящий момент он именно так склонен наполнять слово «чужой народ» — такими эмоциогенными ассоциациями (?!). – Вот эти вопросы уже порождают определенный мыслительный процесс, который направлен на моделирование исторического будущего. Это не то же самое, как реактивное поведение под лозунгом группового агрессивно-оборонительного инстинкта: «Нам навредили, значит мы должны отомстить». Вопрос для выхода из капкана (или замкнутого круга) ставится так: «А давайте все-таки представим, что все уже друг другу отомстили как следует! А что будет после этого? Ну ладно мы – конченые идиоты, которые поддались пропаганде ненависти, а что будут делать наши дети?»

КОНКУРЕНЦИЯ НА ВЫХОДЕ В СМЫСЛОВОЕ ГИПЕРПРОСТРАНСТВО (?!)

Но… в большинстве случаев мыслить ВО ВРЕМЕНИ, увы, недостаточно. Особенно в случае пропагандистского моделирование «будущего», которое вытесняет из «будущего» наше собственное представление о нем, замещает «картину будущего» своим пропагандистским ультра-патриотическим содержанием из самого «выгодного прошлого» (ну, например, образом покоренного в прошлом гитлеровского Берлина).

Нам нужны еще другие смысловые факторы, кроме ВРЕМЕНИ и примитивного пространства эмоций EPA (!). Какие это факторы? – Как их осмыслить и назвать? – Такие факторы, которые выведут нас из ловушек на такие «локусы гиперпространства» (на «земляничную поляну»), на которых даже заклятые враги все-таки могут разговаривать друг с другом в поисках разумного компромисса? Часто в роли такого фактора выступает… ИДЕЯ ОБЩЕЙ УГРОЗЫ (!). Да, нас многое разъединяют, но все-таки есть вещи, которые нас объединяют. Это угроза общей для всех экологической катастрофы (надвигается «тепловой взрыв» из африканской Сахары, который выжигает Европу, например). Или это угроза взаимного и полного ядерного уничтожения. Или это угроза от астероида. Или это угроза от … да хоть от гипотетически-фантастических враждебных пришельцев (!).

Рисунок 5. Гиперкуб. Фотоколлаж с сайта mediaex.ru. В этой модели выход во «внешний куб» (по трубкам, соединяющим углы внутреннего и внешнего куба) — это некоторая трехмерная проекция возможного выхода в четвертое измерение.

Например, в своей «Войне миров» Герберт Уэллс в преддверии (и предчувствии) прихода Первой мировой попытался назвать такую угрозу – пришествие на Землю недружественных марсиан. Хотя … иной раз роль таких «нечеловеческих марсиан-пауков» может выполнить какая-то третья страна, которая воспринимается жителями двух враждующих стран как более страшная «третья сила». Вспомните, как в сериале «Война престолов» смертельные враги, убивающие друг друга уже много лет (северные и южные королевства острова Вестерос), вдруг оказывается вынужденными объединиться против общего врага – нашествия так называемых «Белых ходоков», возглавляющих армию мертвецов из-за Великой стены. Да, в романе-фэнтези «Игра престолов» писатель-сценарист Джордж Мартин все это закодировал в иносказательную форму почти сказочного сюжета. Но зритель ни минуту не сомневается, что в кульминационных сериях этого фильма так и должны было произойти: враждующие королевства (и династии) должны были объединить силы против Общей Угрозы.

Таким образом, на выходе в смысловое гиперпространство также происходит конкуренция между «сценаристами». Мощные и дальновидные сценаристы, отстаивающие интересы «монополярного мира», находящегося под властью мировой финансовой олигархии, пытаются по-своему проинтерпретировать ФАКТОРЫ СМЫСЛА — занять выходы из «биосемантического пространства» в пространство смыслов и ценностей, а точнее… даже просто «закупорить» этот выход. Как? – Повесить вывеску, что выхода туда – в мир позитивных и высших общечеловеческих ценностей – вообще нет никакого (!).

ЧТО ТАКОЕ СМЫСЛ В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗНАЧЕНИЯ?

Про смысл слов и символов мы говорим, когда обычные понятия и представления наполняются для нас … «биоэнергией» (!), то есть когда они начинают побуждать нас к определенному поведению – покупательскому, электоральному, миграционному и т.п. Само по себе понятийное значение (объективный концепт) является «беспартийным». Оно содержит лишь признаки, позволяющие отличать один предмет от другого, одно явление от другого. Слово «стол» имеет такое объективное бытовое значение, что отличается от «стула» — этот предмет повыше и имеет побольше плоскость поверхности и, как правило, не имеет спинки. Но практическое значение «стола» заключается в том, что на нем едят, а не сидят. А смысл у «стола» когда возникает? – А тогда, когда мы говорим, например, что это «любимый стол дедушки», поэтому дорог нам, или «это очень модный и престижный стол», поэтому дорог нам. Смысл – это выражение нашего эмоционально-ценностного отношения к предмету, вот в чем штука. Мы не можем начать действовать (в защиту какого-то явления или против него), если у нас не родился смысл. Без смысла нет эмоциональной энергии в нашем поведении, а значит и нет самого поведения. Ибо эмоции – это горючее нашего психического двигателя. Направленность поведения – это другой вопрос, а нужно иметь и энергию (сильные эмоции — это длина вектора в семантическом пространстве, а не его направление). Если слово «Родина» оказывается пустым и не наполненным никаким позитивным смыслом, то и защищать Родину не очень-то хочется…

Пока само слово «Мир» (между народами) не получило для нас ценностно-эмоционального смысла, оно, увы, НЕ работает. Что дал народам в 1918 году «Брестский мир»? – Украина тут же оказалась оккупированной кайзеровскими войсками. Ничего себе «мир»… Что дали народу Донбасса «мирные минские соглашения»? – Увы, обстрелы не прекратились. Сократились, но не прекратились. А главное будущий статус этой территории оказался настолько неопределенным, что не дал возможностей для экономического развития: усилилась эмиграция наиболее деятельных людей, а приток пошел иногда вовсе не самых доброкачественных в социальном смысле…

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы добиться прочного Мира, мы должны наполнить позитивным ценностно-смысловым содержанием само слово «Мир» (!). А это может ли быть так называемый «русский мир»? – Увы, не может это быть для большинства украинцев именно «Русский мир», ибо такой смысловой выход уже закупорен (!). Где закупорен — в ментальном пространстве украинцев. Даже для украинцев, которые думают и говорят на русском языке, «русский мир» — это все то, что, увы, безропотно подчиняется Кремлю и ассоциируется с его политикой, понятой украинцами, разумеется, так, как им внушила их пропаганда. Этот термин уже связан накрепко с такими понятиями, которые оказались для них ценностно-негативными – с «денацификацией», например. Само слово «денацификация» не имеет позитивного смыслового содержания, а несет в себе только смысл «уничтожения». Чего или кого уничтожения? – А вот это так и осталось не до конца понятным. Тем более это непонятно на уровне «биосемантического пространства».

Вот так определенная пропагандистская концепция не выдерживает конкуренции с другой противостоящей ей пропагандистской концепцией. В нашей официальной российской концепции доминирующими оказались мотивы «военной тайны», а не ясной работы с ценностными смыслами. А потому что она не имеет продуманного и достаточно ясного позитивного содержания – ясного образа Позитивного Будущего. Поэтому она отвергается как «разрушительная». А конкурирующая пропаганда сумела связать главные ценностно-смысловые понятия нашей пропаганды с «агрессивными действиями оккупационной армии». Вот в этом и беда! Смысловой выход из этой ловушки можно найти только за пределами понятия «русский мир», только в области интернациональных ценностно-смысловых представлений, а лучше было бы в контексте СМЫСЛОВОГО ГИПЕРПРОСТРАНСТВА назвать эти представления НАДНАЦИОНАЛЬНЫМИ. Ибо низменные националистические эмоции – это по определению эмоции, ведущие своими корнями в родоплеменное первобытное состояние человеческого примитивного «недосознания», во многом еще животное состояние – в «биосемантическое пространство». Оно диктует примитивную логику: «Защищай своих, убивай врагов». Люди из вражеского племени — это потомки другого вида животных (в рамках тотемических верований это так), поэтому их можно не только убивать, их можно еще и просто… поедать (!).

Александр Г. Шмелев

18 июля 2023

P.S.

Мы живем в 21 веке — в удивительное время. Два воюющих народа могут говорить на одном языке и обмениваться в Интернете сообщениями, репликами, комментариями, мыслями, ругательствами… Увы, последних наблюдается гораздо больше; пожалуй, даже больше, чем всех остальных текстов вместе взятых. Это видно почти в любой цепочке комментариев на сообщение любого популярного блоггера. И с той, и с другой стороны видим сходные слова и выражения, как будто стороны «зеркалируют» друг друга. Одно из самых популярных ругательств — это «нелюди». Оно отражает архаическую потребность, то есть заложенную в доисторической древности потребность «расчеловечить» представителей враждебного племени. Но определенный трагикомический ряд фактов этим не ограничивается. Обе стороны живут до сих пор очень сходными воспоминаниями о героической ВОВ. Поэтому частенько называют друг друга «фашистами». Правда, в последнее время украинцы переключились на «рашистов». Их долго к этому новому термину приучали, но корни этого слова видны так или иначе. О чем эти факты нам говорят? — Они говорят о том, что люди пытаются всячески защитить свое смысловое пространство от вторжения враждебных концепций — в том числе путем «вербальной агрессии», путем перехода на унижающую оппонента матерную ругань. Впрочем, о том, как именно мат отображается в «биосемантическом пространства» и как он выполняет функцию «агрессивной эмоциональной самозащиты», видимо, предстоит отдельный разговор…

P.S.2.

Коллеги и читатели, поясняю, почему я вынужден подписать эту статью не только именем своим, но и первой буквой отчества. Дело в том, что существует в Рунете еще один активный автор, политолог Александр Алексеевич Шмелев (не буду здесь аргументировать, почему он далек от моих взглядов, но … далек). Вот этот автор в журналистских традициях не указывает постоянно своего отчества вовсе. Ну как будто он есть единственный Александр Шмелев. А вот в академической среде (в научной), в которой я привык работать, принято величать коллег по имени-отчеству. Так что автор этой статьи — это Александр Георгиевич Шмелев.

Добавить комментарий