Итак, коллеги, на этом блоге в течение января нового 2025 года пройден еще один знаменательный стартовый рубеж. Мы получили более 100 комментариев. Их авторами стали 28 человек (ниже см. ссылку на опубликованный список авторов).

Без преувеличения можно сказать, что дискуссионный клуб, который сложился еще в 2008 году на платформе HT-LINE, продолжил здесь свое существование. Еще пока в весьма камерной форме, но уже продолжил.

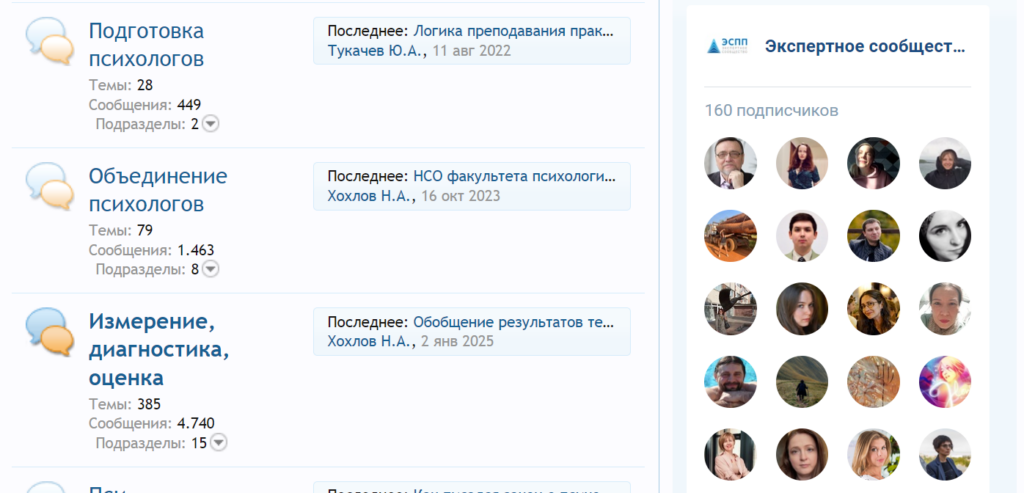

Вначале (в период с 2008 по 2013 годы) это была так называемая «блогосфера», которая состояла из открытых персональных информационных лент, созданных обладателями личных кабинетов на платформе HT-LINE. Затем был период, когда образовавшееся И-сообщество стало опираться на форум ЭСПП, созданный на платформе XenForo. За этот период на форуме скопилось более 1500 зарегистрированных пользователей, опубликовано более 32 тысяч сообщений по 2600 темам (округляю цифры). Этот период продолжался с 2014 по … настоящее время (хотя последние три года пользователям стало неудобно и непривычно работать с платформой, не адаптированной под смартфоны). Познакомиться с форумом ЭСПП Вы можете по той же самой указанной ссылке.

А вот и она — обещанная ссылка на список авторов-комментаторов:

https://forum.ht-line.ru/threads/pervye-100-kommentariev-na-avtorskom-bloge-shmeleva.3527

На форуме ЭСПП надолго закрепилось ядро активистов, между которыми в какой-то момент были распределены ряд ключевых разделов (портреты этих активистов-модераторов до сих пор опубликованы на главной странице ЭСПП). В роли администраторов (технических и контентных) поочередно тоже выступали разные люди, которые искренне болели за общее дело. Это прежде всего Олег Соколов (увы, он уже скончался), Юрий Тукачев, Никита Хохлов, Наталья Завоеванная. Иногда публичные споры о том, как избегать обострения в дискуссиях (перехода на личности) захлестывали даже административную группу, но это всё было свидетельством того, что ЭСПП — реальный и живой Интернет-проект.

В правом нижнем углу на форуме ЭСПП Вы можете найти Устав, который является совершенно неформальным продуктом коллективного творчества. Некоторые его статьи родились и пересматривались в муках коллективных дискуссий. Этот Устав отражает, пожалуй, лишь «букву» той дискуссионной культуры, которая утвердилась на форуме ЭСПП за годы его существования и развития. Но кроме «буквы», как мы знаем, любое живое дело должно иметь еще и «незримый дух», и мы старались его создать и беречь.

Форум ЭСПП получил профессиональное признание среди психологов-психодиагностов , я бы сказал, на самом высоком уровне. Статья о проекте ЭСПП опубликована в «Большой Российской Энциклопедии» (автор статьи — Наталья Завоеванная — еще не получила за эту работу хотя бы малой толики заслуженных ею аплодисментов):

https://bigenc.ru/c/ekspertnoe-soobshchestvo-professional-nykh-psikhologov-bd55e9

ШКОЛА ПЛЮРАЛИЗМА?

К сожалению, в нашем И-сообществе ЭСПП всегда не хватало молодежи. Я сильно расстраивался из-за этого и задавал себя не раз вопрос: А чему может научить дискуссионная школа ЭСПП молодых и талантливых наших специалистов? Что позитивного она может им дать? Ведь фактологической информации вокруг полно. Даже более того — есть ресурсы в Рунете, которые позволяют получить эту информацию гораздо быстрей, чем она появляется на форуме ЭСПП. Так что… дело не в информации. Так в чем же?

Позволю себе поделиться оптимистической оценкой накопленного опыта. Культура академической дискуссии, очевидно, испытывает угрозу из-за нашествия коммуникативных анонимных сервисов в Интернете. Эту культуру необходимо не просто «консервировать», а активно демонстрировать для молодежи и подключать ее к лучшим образцам. Что это за культура? — Я бы без преувеличение ее назвал «Школа плюрализма». Тут речь идет не о политическом плюрализме (кстати, у нас в Уставе ЭСПП был сформулирован явный строгий мораторий на политические дискуссии). Речь идет о научных дискуссиях. По моему убеждению, наука НЕ может развиваться вне плюрализма мнений — вне множественности возможных теоретических подходов и экспериментальных гипотез. Терпимость к инакомыслию — это профессионально-важное качество настоящего ученого.

Ибо настоящий ученый НЕмыслим без того, чтобы допускать возможное опровержение его собственной гипотезы в пользу гипотезы альтернативной — в пользу гипотезы его оппонента.

А Вы как думаете?

Добавить комментарий