Вчера днем (13 мая) на Первом канале нашего ТВ в программе «Время покажет» (ведущий А.Кузичев) эксперты в студии хором начали цитировать широко известного нашего историка Андрея Фурсова — о роли британской разведки в мировой политической истории. В конце этой статьи я даю прямую ссылку на ключевую видеолекцию А.Фурсова по этой теме.

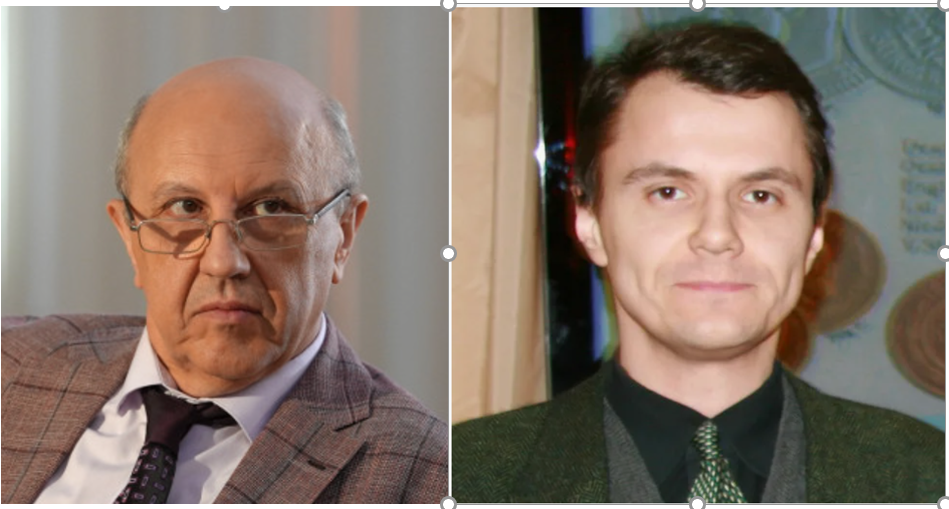

В студии в ход пошли тезисы про «сетевую державу» (термин Андрея Школьникова, которого мне тут недавно уже довелось покритиковать), разговоры про «Лондонский сити», про историю Ост-Индской компании (в связи с этим вспомнили работы младшего Фурсова — Кирилла, см. справа на обложке), упомянули также совсем уж близкий к конспирологической теории термин «венецианская разведка»… По ходу этих разговоров у непосвященных телезрителей могло сложиться такое впечатление, что в студии Первого канала собрались в этот момент одни лишь специалисты по истории разведслужб. Хотя к таковым, пожалуй, можно было бы отнести лишь Александра Артамонова (если я сам не ошибаюсь, не будучи специалистом по истории разведслужб).

Разговор об огромной опасности для России, которая исходит именно от британских спецслужб, поддержала в студии и политолог Кира Сазонова, которую я вовсе до этого не воспринимал как профессионального разведчика. Но и она охотно и азартно поддержала тезис о том, что фактически международной политикой Великобритании в последние годы руководил вовсе не премьер-министр (которых сменилось немало), а Ричард Мур — начальник ключевой британской разведслужбы МИ-6.

Пожалуй, в роли легковесного оппонента по этому вопросу во вчерашней программе «Время покажет» прозвучали реплики только от Максима Юсина. Этот политический обозреватель запомнился мне, пожалуй, еще с 2022 года смелым для той поры риторическим вопросом на нашем ТВ в адрес тех, кто дружным хором прогнозировал быстрое продвижение российских армий до самого Львова: «Ну а силенок-то хватит?» — так спросил присутствующих в студии «ура-экспертов» Юсин.

На фото военный эксперт Александр Артамонов.

На фото политолог Кира Сазонова, защищавшая диссертацию в Дипломатической академии МИД.

На фото Максим Юсин — политический обозреватель ИД «Коммерсант»

Итак, коллеги, мы тут имеем налицо явное увлечение нашего российского «политологического экспертного сообщества» такими понятиями и представлениями — таким подходом, которое во времена марксистско-ленинского понимания истории было бы названо «буржуазно-идеалистическим конспирологическим извращением».

Я не буду здесь и сейчас приводить те исторические факты, которые, на мой взгляд, преподносятся этой группой наших «историков-политологов» с явной тенденциозностью — с явным преувеличением роли спецслужб, то есть тайных сценариев и интриг, которые плетут на протяжении многих столетий (!) разные тайные общества и секты (фараоны, меровинги, Ватикан, венецианская разведка, масоны, иллюминаты и т.п.). Я постараюсь здесь предложить Вам в тезисной форме некую конструктивную альтернативу во взгляде на историю — с позиции так называемого МНОГОФАКТОРНОГО СИСТЕМНОГО ПОДХОДА. Именно такой подход сложился у меня в голове за много-много лет обильного чтения различной исторической литературы, включая жизнеописания деятельности выдающихся исторических личностей. Этот подход возник у меня в голове, конечно, не случайно, а вследствие моих профессиональных занятий. Ведь в области психологии я много лет занимаюсь созданием как раз многофакторных моделей. Вот поэтому во всяческих конспирологических (и околоконспирологических) теориях мне явно не хватает системного, многофакторного видения исторического процесса, а именно в этих подходах мне видится тенденциозное преувеличение роли «тайных рукотворных сценариев», роли «хитроумных безымянных заговорщиков», роли «кукловодов», которые и дергают за ниточки своих марионеток — публичных политиков. Конечно, исторический детектив — это увлекательное чтиво, ничего не скажешь, но все-таки для прогнозирования нужно исповедовать нечто более фундаментальное, на мой взгляд.

Я убежден, что все эти эксперты, которые преувеличивают роль каких-то определенных факторов (вопреки системному учету множества других факторов), обречены на то, чтобы совершать ТЯЖЕЛЫЕ ОШИБКИ в прогнозировании исторических событий (!).

Итак, перечислю в этой статье тезисно пять факторов. Их можно и больше назвать, но достаточно назвать только лишь пять, чтобы доказать читателям, что именно приводит к ошибкам в прогнозах у самых-самых изощренных конспирологов.

========================================

Фактор 1. Природно-климатические изменения. Если вдруг случилось стихийное бедствие (аномальные морозы, аномальная жара, засуха, налет саранчи, землетрясение, цунами, извержение вулкана, исчерпание плодородия почвы, вирусная эпидемия и т..п.), то люди МЕНЯЮТ свою стратегию выживания, приспосабливаясь к изменившимся природно-климатическим условиям. Если бы они не умели это делать, то не выжили бы, как смогли в течение десятков тысяч лет. Природный катаклизм запускает миграционные процессы. Обостряется конкуренция за жизненное пространство — условия, пригодные для проживания и пропитания. Чем резче работают эти факторы, тем больше поведение больших социальных групп (племён и народов) начинает напоминать поведение биологических популяций в борьбе за биологическое существование. Эти факторы провоцируют АКТУАЛИЗАЦИЮ групповых инстинктов выживания — моделей поведения в жанре «биологическая конкуренция».

Как правило, гуманитарные специалисты-историки слабо подготовлены в области экологии и недооценивают в своих объяснительных концепциях и моделях роль фактора номер 1 (!). Пример социально-политологической концепции, которая пытается учитывать эти факторы, — это «неомальтузианство». Ну не буду перечислять… Что делают разведслужбы по отношению к фактору 1? — Какими бы мощными «сетевыми тайными структурами» они не располагали, эти службы вынуждены ПОМЕНЯТЬ свои сценарии, когда наступает очередной природный катаклизм (!). Когда эти изменения в сценарий не вносятся своевременно, то такая спецслужба превращается в… догматическую секту, которая теряет адекватность и быстро или медленно отмирает.

Когда я во время экскурсии в Стамбул в 2019 году впервые узнал, во сколько раз (!) так называемая «юстинианова чума» сократила в 6 веке население Восточной Римской империи (не на проценты, а во много раз!), то я понял, что в происхождении «тёмных веков» мы явно недооцениваем роль такой санитарно-природной катастрофы, какую играет пандемия.

Так какова же доля этого фактора 1 в историческом детерминизме? — Она может сильно колебаться в зависимости от того, сколько длится период стабильности и насколько неожиданным и резким оказывается «природный катаклизм». В период стабильности доля этого фактора снижается, возможно, до 10-20 процентов. Но в период катаклизма она резко повышается, так что фактор 1 может весить больше половины (!) — более 50%. Учет в этот момент одного лишь этого фактора даёт точность прогноза выше 50% — вот что я хочу сказать. Во многом аналогичная логика возникает и в отношении других четырех факторов. Почитайте дальше о них.

Фактор 2. Рациональное экономико-технологическое поведение. В ходе истории происходит технический прогресс. Повышается роль «производственных технологий», то есть постоянно совершенствуются «орудия труда». Изобретение доменных печей, бумаги, пороха, ткацкого и печатного станков, дальнобойных орудий, парусного флота, паровоза, телеграфа, телефона, компьютера, Интернета — все это приводило к эпохальным (тектоническим) сдвигам. Люди (персонально и в группах), которые успевали ориентироваться в новой «технологической конъюнктуре» получали конкурентные преимущества. Технологический прогресс приводит к изменениям самой среды обитания и жизнедеятельности — из чисто природной она превращается частично в рукотворную, искусственную среду (урбанизированную, в частности). Повышается неуклонно роль коммуникационных процессов — информационных ресурсов и систем связи, что приводит, в свою очередь, к взрывному нарастающему темпу интеллектуальной изобретательской деятельности человечества.

Некоторые изобретения коренным образом меняют соотношение сил между ключевыми игроками в геополитике. Если «секретная сетевая держава» не может спрогнозировать такие резкие изменения в конъюнктуре производственных процессов, она также умирает, вначале превращаясь в отсталую, догматичную, а главное — слишком медленную структуру, которая медленно меняет «свои ментальные карты» (категориальные системы). Подчеркнем здесь, что фактор 2 тем сильней работает в регуляции социального поведения определенных групп людей, чем более эта группа склонна РАЦИОНАЛЬНО (осознанно) планировать свои действия — трезво взвешивать «за» и «против», подсчитывать выгоды и убытки, приобретения и потери — принимать рациональные решения. Фактор 2 — это интеллектуальная саморегуляция поведения.

Фактор 3. Коллективные мифы и коллективные эмоции. Можно назвать эту группу факторов «Культурный код». Но не это важно, опять-таки, — не название. Если бы люди руководствовались каждый раз лишь индивидуалистичными рациональными стратегиями на основе фактора 2, то они начали бы действовать слишком разобщенно и рассогласовано — «кто в лесь, кто по дрова». Чтобы сцементировать определенную общественную группу, эта группа начинает руководствоваться определенной ОБЩЕЙ КАРТИНОЙ МИРОЙ и, благодаря эффекту суммирования усилий, достигает поразительных групповых результатов (строит огромные храмы, пирамиды, плотины, прорывает каналы между океанами и т.п.). Важно подчеркнуть: эта «картина мира» распространяется не только на ту часть событий и явлений реального мира, которые подлежит рациональному познание, но и на… непознанное и непознаваемое, на то, что является предметом ВЕРЫ. Та или иная языковая и культурная группа вырабатывает для себя единую идеологию, единую религию, единую мифологию (выбирайте любой термин, который Вам ближе). Эти верования (убеждения) не могут быть обоснованы рационально. Они иррациональны по своей природе. Они опираются на «эмоции»: страхи, суеверия, амбициозные порывы, прекраснодушные утопические мечты, романтические надежды, жажду реванша и отмщения и т.п. Психическая ткань этих явлений — это коллективные эмоционально-окрашенные символические представления. Это коллективное бессознательное (архетипы) в том смысле, что рядовой член группы, как правило, не подвергает эти представления никакой рациональной критике, а усваивает их по механизму «группового заражения», впитывает в детстве, как говорится, «с молоком матери». Этот фактор 3 марксизм, увы, во многом игнорировал или, скажем так, не имел инструментов для научного изучения, поэтому… отрицал. Хотя коммунистические идеалы стали популярны в России в начале 20 века во многом благодаря тому, что они сели на почву архаической общинной психологии россиянского крестьянства (фактически срослись с интуитивно-первобытным коммунизмом, подчиняющим личность территориальному коллективу). В то же время как «психология толпы» все время давала себя знать. То люди выходят на демонстрации с верой в «доброго царя» (как в день «Кровавого воскресенья»), то люди панически бегут с фронта, даже имея преимущество в военной технике и численности личного состава. То люди превозносят «вождя — отца народов». То те же самые люди свергают «отца» со всех пьедесталов и прокатывается в стране волна сноса памятников. Дефицит личностного осмысления событий, доминирование групповых эмоций.

Огромное значение коллективным мифам придают теперь не только зарубежные психофилософы, но и отдельные вполне молодые русскоговорящие историки-политологи. Я недавно узнал об одном таком — это Павел Щелин (послушал его на ютьюб-канале у Александра Шелеста). Например, интерпретируя распад единой концепции Второй мировой войны, Павел выделяет целых ПЯТЬ разных мифов, в чем был смысл войны (азиатский, российский, восточно-европейский, западно-европейский и американский), которые в большинстве случаев оказываются попарно несовместимыми. Но… мне представляется важным здесь подчеркнуть, что преувеличение роли фактора 3 — это такой же отказ от взвешенного многофакторного системного подхода, как и преувеличение роли ЛЮБОГО из пяти факторов (!). На мой взгляд, в силу «ригидной фокусировки» на факторе 3 Павел Щелин (и подобные ему мыслители) не видят в будущем никакой возможности избежать КРОВОПРОЛИТНЫХ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЙН (!), ибо рациональности в человеческом поведении они как-будто и не замечают,не видят, как работают рациональные экономические интересы или… как включается «общечеловеческая солидарность» на почве общих билогических страхов перед «разбушевавшейся природой».

Увы, непримиримость к идеологическим противникам — это всегдашний удел религиозных фанатиков. Но… к счастью, не на всех этапах человеческой истории религиозные фанатики оказывались ЛПР — «лицами, принимающими решения». Люди, интуитивно ощущая опасность, исходящую от фанатиков, их благополучно отодвигали. В момент перестройки в 1980-годы российские граждане вполне солидарно поддержали Горбачева, а затем еще более радикального Ельцина и отодвинули от себя угрозу ядерной войны, хотя «религиозные коммунистические фанатики» не видели других способов для «мирного сосуществования с империализмом» (но времена «сусловых» резко прошли, так что даже Егор Лигачев вынужден был проявлять определенную гибкость в своих воззрениях на международные отношения, и не смогла повести за собой советский народ даже фанатично-догматичная Нина Андреева — автор знаменитой статьи 1988 года «Не могу поступиться принципами»). Считать, что советские идеалы предали только парочка Горбачев-Ельцин — это значит игнорировать настроения широких масс, которые были очевидны для всех честных современников тех событий, которые привели к распаду СССР. Люди просто массово побежали с «тонущего Титаника», и каждая маленькая республика (включая автономные, а не союзные даже) пыталась спустить на воду свой «спасательный плотик».

Какова доля фактора 3 в историческом детерминизме? — В разных странах на разных этапах истории эта была разная доля. В СССР времен Сталина эта доля была выше, чем в СССР времен Брежнева. Эта доля была высокой в КНР эпохи Мао-Дзе-Дуна или на Кубе во времена Фиделя Кастро. В идеологизированным государстве, не допускающим «идеологического плюрализма», эта доля может достигать 60% (опять же оказывается выше половины), но… если только не происходит природных катаклизмов и резких технологических сдвигов (!). Как быстро слетает «идеологический миф» — это показала скорость «пеереобувания» бывших советских людей во времена открытого кризиса коммунистической идеологии на рубеже 80-90х годов прошлого века. Еще за год до отмены 6-й статьи конституции СССР о руководящей роли КПСС большинство людей бились об заклад, что эта статья сохранится до конца 20 века, как минимум. Но через год за ее отмену проголосовало большинство делегатов еще горбачевского съезда народных депутатов (в 1989 году). — Это факт надо осмыслить, да? Необходимо! Он говорит о том, что нельзя преувеличивать роль идеологической непримиримости народов. А значит… открывается путь для конструктивных переговоров и мирного выхода из страшных и опасных конфликтов, которые грозят человечеству взаимным уничтожением на почве идеологических стереотипов (!).

Локальное резюме: так называемая «невозможность смены идеологии» — это лишь иллюзия, которая проживает в головах у самих религиозных фанатиков, но большинство адаптивного здравомыслящего населения вовсе не страдают таким догматическим заболеванием. Конечно, авторам, которые педалируют все время на факторе 3, трудно бывает согласиться с таким тезисом. Мы понимаем, почему это происходит, так ведь? Для кого-то этот «кормящий конек», на котором очень хочется ездить всю жизнь.

Фактор 4. Культ харизматичной личности и эффект вождизма. Можно по-разному назвать этот фактор. Но я бы хотел здесь сделать акцент на том, что это фактор указывает на причинность, которая вытекает из деятельности популярных публичных политиков. Вожди народов (сейчас модно их называть термином «национальные лидеры») — это серьезный самостоятельный фактор, который действует частенько в связке с фактором 3, но имеет свои социально-психологические механизмы и свое происхождение. Как это можно доказать? — А следующим образом.

Возьмем извилистую политическую линию Ленина или Сталина на протяжении их жизни. На этапе перехода к НЭПу (на десятом съезде ВКПб) Владимир Ленин яростно начал доказывать нечто совершенно обратное тому, что он сам доказывал на этапе «политики военного коммунизма». И что получилось? — Именно его ЛИЧНЫЙ авторитет в немалой степени способствовал тому, что молодые коммунисты пошли за Лениным, не слишком вдумываясь о тех рисках и последствиях, которыми грозит идеологическому авторитету революции новая эпоха — эпоха НЭПА (временное отступление в пользу частной собственности). Ну и Сталин тоже в этом плане показал на протяжении жизни, в кульминационные моменты свою «политическую сверхгибкость». Гибкий маневр — отказ от ленинской старой гвардии (вплоть до ее физического уничтожения!). Затем он смог в критические моменты в период ВОВ не только вернуть из тюрем и лагерей некоторые военачальников (которых посчитал когда-то опасными для своего авторитета, ведь даже маршал К. Рокоссовский успел 2 года провести в тюрьме). Затем он сумел повернуться лицом к русской Православной церкви и к традиционным патриотическим ценностям русского народа (снова в чести оказались имена прославленных полководцев прошлого — несмотря на их «царские эполеты»).

Все это не секрет: все эти факты у нас в открытых источниках! Чего нам не хватает? — Это грамотного системного осмысления этих фактов, не хватает многофакторного подхода и аналитичности. Очень часто читаешь (или слушаешь теперь) каких-то историков (включая того же Фурсова). У них блистательная эрудиция. Ошеломляющими догадками они льют на Вас как из ведра холодную воду, отрезвляющую от каких-то иллюзий детства и юности. Но… не хватает спокойного различения РАЗНЫХ факторов. Во всем присутствует какая-то… ажитация. А от этого все у них как бы смешивается порой в одну кучу, извините. По крайней мере в популярных лекциях Андрея Фурсова так происходит (да и популярные историки-блогеры покойный Александр Пыжиков, или Евгений Спицын тоже, на мой вкус, грешат бессистемной перегруженностью фактологией, а у Владимира Мединского, увы, преобладает некоторая тенденциозность в пользу возвеличивания русской государственности — этакое неизбежное следствие его официального статуса «придворного историка», видимо). Все это очень даже неглупые люди, но мне лично не хватает системности и аналитичности в их построениях. Даже Лев Толстой (писатель, а не ученый) выглядит на страницах «Войны и мир» иной раз более систематично-занудливым.

Если вождь слишком тесно сам связал свой авторитет с определенной мифологией (идеологией), то в случае краха этой идеологии, быстрый крах его авторитета фактически происходит неминуемо, но все-таки… Слишком много есть людей в любом обществе, которые НЕ вникают особо в идеологические «тонкости». Им важней — чувствовать ясность в голове и покой на душе, если они могут кому-то СЛЕПО ДОВЕРЯТЬ. Поэтому фактор 4 — это фактор персонального доверия. Рекомендую почитать вот эту статью в Википедии, чтобы лучше понять, что такое «фюрерство». Это все разные термины, за которыми скрывается фактор 4.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фюрерство

Марксизм в своей «картине мира» фактически не учитывал фактор 4. Хотя, пожалуй, бюрократическая, сусловская версия позднего марксизма (эпохи «развитого социализма») уже признавала значимость социальной роли (должности в иерархии), но игнорировала роль харизматичной личности. Поэтому тихо разваливающуюся страну столько лет возглавлял в эпоху застоя больной Брежнев — потерявший свою былую харизматичность, которая сменилась на «сиськи-масиськи».

Именно марксистские партии, видимо, поплатились за этот «игнор» больше других в истории. Вот такая ухмылка истории (!) Образовались культы бессменных вождей (ну нельзя было никак их заменить до самой смерти!) : Сталина, Мао, Тито, Кастро… Ну и династии Кимов в Северной Корее или Алиевых в Азербайджане — это примеры уже даже потомственных культов. Причем случай Алиева — яркая иллюстрация того, что идеологическое содержание культа вовсе не является главным (!). Нынешний Ильхам Алиев-младший уже вовсе не коммунист, но по-прежнему Алиев.

Вывод, который редко делают историки (увы): культ личности является автоматическим следствием «социалистической демократии» — определенного повышения в политических процессах роли «низовой массы народа», ибо это слабообразованная, стихийно-эмоциональная низовая масса не имеет интеллектуальный аргументов в пользу выбора того или иного лидера, а преклоняется «харизматической фигуре» лишь слепо — сугубо эмоционально и стадным способом (глядя на других, сами падают на колени и преклоняются).

Можно ли монархистов считать сторонниками фактора 4? — Ну, конечно. Весь этот «вождизм» — это по своему регулятивному смыслу тот же самый монархизм. Выборные технологии при этом — лишь легкая ширма, которая прикрывает фактический монархизм.

Фактор 5. Элитные сценарии. И вот только теперь мы добрались до того самого фактора, который связан с «разведслужбами», но опять-таки можно этот фактор назвать по-разному. Можно его назвать «развед-фактором», если в какой-то стране влияние разведслужбы оказывается сильней, чем влияние других элитных групп. Но название «развед-фактор» — это было бы сужение смысла фактора 5. В целом это вовсе не обязательно, что разведслужба — это самая влиятельная элитная группа. В какой-то стране, которая специализируется на «неоколониальной экспортной топливно-энергетической стратегии», очень высокий рейтинг влияния получает группа лиц (компрадорская буржуазия), которая владеет месторождениями и средствами транспортировки — экспортирует нефть и газ. Где-то огромного влияния достигают банкиры (хозяева денег). Генералы в третьей, милитаризированной стране — это тоже элитная группа со своим сценарием развития страны. Половину трибуны мавзолея Ленина в эпоху СССР всегда занимали генералы. В другой стране, которая создает передовые информационные технологии, высокий рейтинг влияния получает группа разработчиков-владельцев этих технологий. Ну и так далее. Что же такое «элитные сценарии»?

Каждая настоящая, сколько-нибудь сплоченная элитная группа пытается реализовать «многоходовку» — какой-то сценарий не в один, а в несколько шагов. Например, какие-то производителя хотят захватить новые рынки сбыта своей продукции в 2 хода: вначале легкий демпинг, затем монопольное (или олигопольное) повышение цен. Но именно секретные развед-группы на этом специализируется профессионально, поэтому они создает более длинные и более разветвленные сценарии: если не проскочит план А — не удастся распространить влияние своего агента на первые лица какого-то государства (так чтобы подчинить их решения своим интересам), то придется включать план Б — план свержения этих лиц (замена на более управляемых собственных ставленников).

Какова доля фактора 5 в причинности? Вы, наверное, догадались по самому названия этой моей статьи, что, по моему убеждению, эта доля вовсе не так велика, как ее нам преподносят …гм… некоторые сами выходцы из секретных служб. Кто им будет платить большую зарплату, скажите на милость, если вдруг вся причинность уйдет в публичную политику, а для закулисных интриг не останется места? Ну и не будем забывать, что секретный сценарий — это еще и захватывающая, «адреналиноемкая» интеллектуальная игра! Это конкурентный спорт для настоящий интеллектуалов, у которых голова отягощена.. избытком формально-логического и детективно-игрового интеллекта! Столкновение разных тайных элитных сценариев (а даже в одной стране может параллельно существовать сразу несколько элитных сценариев) — это же так интересно! Это превращение политики в карточную игры «в темную», когда каждая сторона не вполне видит, какими козырями располагает противник, поэтому-то азарт повышается.

Но… друзья, мои человечество уже платит высокую цену за то, что элитные сценарии (именно не вполне публичные) начинают слишком сильно влиять в нашу высоко-технологическую и экологически-опасную эпоху! Для любого профессионального разведчика характерна определенная профессиональная деформация (как, впрочем, для любого представителя любой профессии). Но если профессиональный ресторатор, например. в каждом человеке на улице видит потенциального клиента своего ресторана (и прикидывает, сколько он может съесть за раз бифштексов). То каждый профессиональный разведчик невольно усматривает в каждом прохожем потенциального шпиона или агента влияния. И еще: для представителей «незримого фронта» войны никогда, НИКОГДА… не начинаются (!). В каком смысле? — А в том, что они постоянно продолжаются и никогда не кончаются. Но почему нам так важно сделать акцент на том, что войны «не начинаются»? — А потому, что переход от тайной войны (включающей в том числе негласное физическое устранение предателей, зарвавшихся представителей конкурирующих разведслужб других стран и т.п.) к открытой войне — это для разведчика не представляет собой такого уж «исключительного события», как для всех других людей. Это просто переход к войне более массовой и более открытой, но по смыслу война для них уже идет, как и всегда раньше шла (!). Мы — обычные люди-обыватели — не вполне понимаем, как именно устроена картина мира у хорошо информированного разведчика, перегруженного секретной информацией. — Она совсем-совсем другая. Поэтому такие люди принимают решения, которые могут показаться…гм…. странными и непонятными обычным мирным гражданам-обывателям.

Обречено ли человечество быть всегда заложником разных «элитных сценариев»? — Нет, нет и нет! Почему я в этом уверен? — Потому что нет одного элитного сценария даже внутри одной сколько-нибудь крупной страны, а тем более его нет для всего мира. Это «конспирологический бред» так думать — это не соответствует фактам драматичной истории человечества, допускавшей неожиданные взлеты и падения разных стран. Даже если «венецианская разведка» — это фактор, который содействовал могуществу Великобритании, то как объяснить падение этой великой колониальной империи в середине прошлого века, можно сказать в момент расцвета — вскоре после победы над Гитлером? — Не является ли этот факт свидетельством того, что «венецианская разведка» столкнулась с другими «элитными сценариями» (не менее продуманными на много шагов вперед), а скорее всего столкнулась с действием 4-х других всемирных факторов истории.

Стратегия мирного неповиновения, которую Махатма Ганди предложил гражданам Индии в 1947 году, — это скорее не элитный сценарий, а антиэлитный сценарий в духе мудрого оперирования факторами 3 и 4. Впрочем, с ростом определенной минимальной грамотности более просвещенная национальная элита Индии к середине 20 века стала осознавать свои ресурсы и в терминах фактора 2 также (!). Вот и не стало у Англии такого бриллианта в ее короне, как колониальная, полностью управляемая Индия. Пришлось изобретать принципы нового влияния и искать факторы «мягкой силы» — единство языка для всех стран британского содружества и т.п. Это потребовало коррекции прежнего сценария и … новой интеллектуальной мобилизации, причем во многом эта мобилизация протекает не в секретных подвалах, а в поле публичной британской политики. Это потребовало от Англии сделать сознательную ставку на свой козырь — на распространение своего языка в мире. Это потребовало вложиться во что-то новенькое, а не только «проедать уже нажитое-награбленное». Если мы — русские — не поймем работы этих сложных многофакторных механизмов мягкого влияния, мы окажемся на обочине истории.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕЗИС

Разные исторические события имеет не одинаковый, а уникальный «факторный код». Веса не распределены равномерно по пяти факторам: 20-20-20-20-20. В одном случае веса могут быть распределены так: 50-20-10-10-5. В другом случае так: 10-30-10-10-40. Если хотите, мы даже можем попробовать сыграть с подписчиками моего блога в такую игру: взять определенные исторические события (решение Наполеона напасть на Россию, например) и расписать, как выглядят для них «факторные коды». Даже любопытно, будет ли у нас согласованность в этих картинках. Напишите в комментарии, если это Вам будет интересно.

=================================

А вот обещанная прямая ссылка на лекцию Андрея Фурсова под названием «Британская элита — 400 лет управления миром»

https://yandex.ru/video/preview/5257003537075140839

На фото обложки отец и сын — Андрей и Кирилл Фурсовы.

P.S.

А вот пример мелкой и, на мой взгляд, поверхностной критики в адрес Андрея Фурсова:

https://vk.com/wall-32482446_201713

Кусать талантливого человека за его увлеченность какими-то «сомнительными гипотезами» — это довольно-таки мелко. На мой взгляд, солидная критика должна быть построена иначе, чем в этом дешевом ролике на ВК. На мой взгляд, вполне легальные исторические процессы в Англии также заслуживают внимания (не меньше, чем секретная деятельность спецслужб). Британская элита оказалось … очень любознательной и предприимчивой — быстрей других апробировала новые технологии, эффективно управляя фактором 2. А вот фактор 4 британцы смогли еще в 17 веке очень здорово урезонить, превратив своих королей и королев в церемониально-ритуальные символы своего единства. Вот это надо было бы нам понять. — Возможно, что именно это было бы нам полезней.

Особый разговор — это культ «fair play» в Британии. Но это уже ведет нас в другой контекст — в контекст «Психологии и общей теории конкуренции».

Добавить комментарий