Автор: Шмелев Александр Георгиевич, доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, основатель и научный руководитель группы компаний «Гуманитарные технологии»

=======================================

Итак, коллеги, в июле 2025 года в нашем клубе КИТТ (Клубе Испытателей Тестовый Технологий) мы провели эксперимент под девизом «Узнай свой зодиакальный психотип». В этом эксперименте приняло участие 203 человека, и сегодня мы обсудим полученные результаты.

Эксперимент УЗП-25 стал попыткой в новых условиях (в условиях массового онлайн-тестирования) перепроверить определенные закономерности, связанные с так называемой методикой «Антигороскоп», о который я сравнительно недавно писал на этом «авторском блоге А.Г. Шмелева»:

Одной из целей нашего нынешнего эксперимента УЗП-25 стала попытка количественного измерения эффекта Барнума-Форера. Но в этой статье я запланировал сделать акцент на другой задаче, связанной с этим многоцелевым экспериментом. Это задача заключалась в проверке следующей гипотезы:

«Зодиакальные психотипы – это архаические конструкты античной теории темперамента».

В связи с этой гипотезой мной была поставлена задача смоделировать семантическое пространство зодиакальных конструктов – разместить их в определенных квадрантах двумерной пространственной модели темперамента, известной как «модель Гиппократа-Айзенка». В инструкции для наших испытуемых так и было в явном виде заявлена цель эксперимента, так что испытуемые (участники проекта КИТТ) участвовали на основе известной благородной мотивации, то есть мотивации «добровольного содействия научно-исследовательской работе».

Надо сказать, что в Интернете Вы можете найти огромное количество всевозможных спекулятивных выдумок о том, какие зодиакальные психотипы принадлежат к каким именно типам темперамента. Эти выдумки обескураживают обывателей своими ПРОТИВОРЕЧИЯМИ и поселяют в головы непосвященных вывод о том, что «психология – это такая мутная наука, которая не заслуживает никакого уважения». Критически настроенные умы не слишком различают в этом контексте психологию и астрологию, опуская психологию на уровень «паранауки». Хотя именно в научно-психологической литературе можно найти немало описаний таких экспериментов, которые опровергают астрологию (см. метаанализ Дина и Келли 2003 года, точную ссылку на который я даю в упомянутой выше статье).

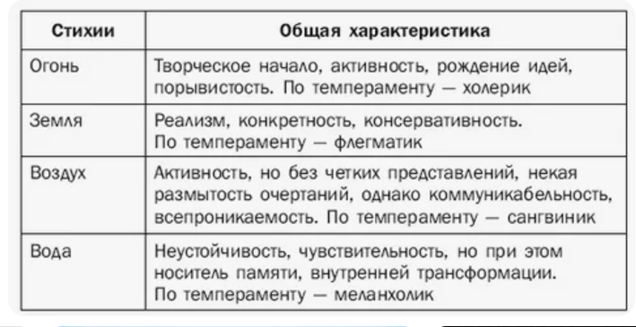

Ниже пример буквально двух самых первых схематизмов, которые сразу же выдает Яндекс-поисковик по соответствующему запросу. Здесь, как видим, просматривается путаница между «меланхоликами» и «флегматиками»:

Скриншот 1. Согласно этой таблице группа «Земля» — это флегматический темперамент, а группа «Вода» — это меланхолический. Пояснение: таблица получена в качестве «Интернет-фольклора», то есть автор этой таблицы не известен автору статьи.

Скриншот 2. А на другой «народной схеме» к флегматикам относят группу зодиакальных психотипов, объединенных стихией «Вода», а к меланхоликам – стихией «Земля».

Еще больше всевозможной «отсебятины» (досужих домыслов) можно почитать, например, по этой ссылке:

https://otvet.mail.ru/question/60177753

Например, очень часто можно увидеть, что к группе «Огонь» относят не холериков, а как раз сангвиников, в то время как холерики оказываются в группе «Воздух».

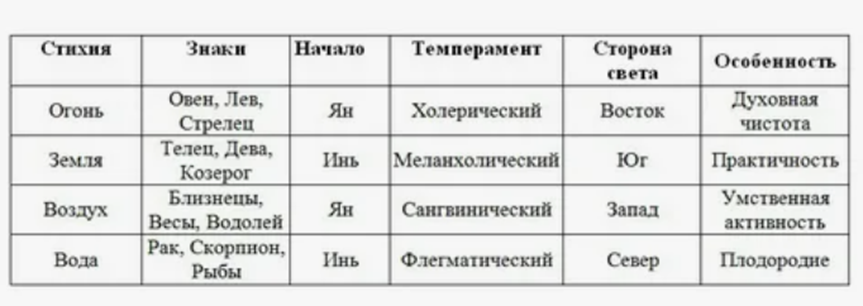

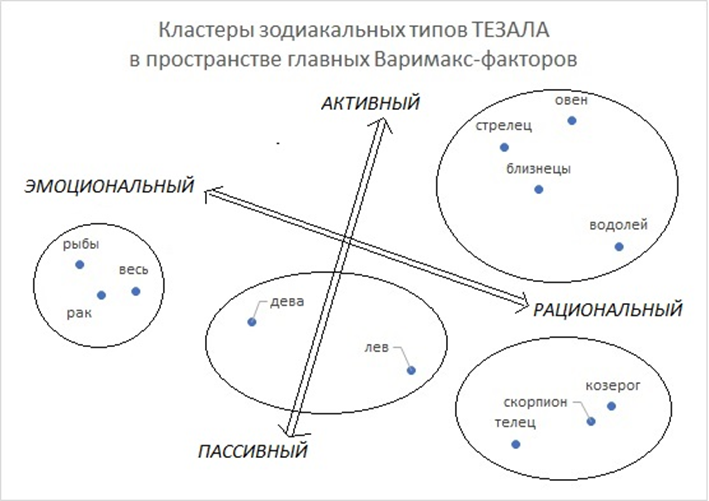

На основании нашей системы ТЕЗАЛ (напомню, что это автоматизированный онлайн-словарь из 2250 личностных черт, включающей около двух десятков разных факторно-категориальных систем) я решил построить в качестве гипотетической модели следующую идеальную схему расположения зодиакальных конструктов в двумерном семантическом пространстве темперамента:

Рисунок 3. Идеальная модель-циркограмма, которую было запланировано проверить в эксперименте УЗП-25. Четыре тройки зодиакальных конструктов, объединенные в так называемые «стихии», расположены в углах пространства (в угловых квадрантах).

Поясню, почему все-таки в правом верхнем квадранте этого двумерного пространства размещены знаки из категории «Огонь» («Лев-Стрелец-Овен»), в то время как в правый нижний квадрант попали знаки из категории «Воздух» («Близнецы-Водолей-Весы»). Все просто: в системе ТЕЗАЛ было обнаружено более высокое сходство конструкта «Телец» именно с конструктом «Лев», конструкта «Овен» — с конструктом «Близнецы», а конструкта «Весы» — с конструктом «Рак». Это и дает нам определенную цепочку – последовательность изображающих точек, которая ложится на окружность циркограммы.

Итак, в эксперименте была поставлена задача произвести реконструкцию семантического пространства по эмпирическим данным и проверить, насколько результаты Факторного и Кластерного анализа позволяют получить картинку, похожую на идеальную циркограмму.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Опишу вкратце методику. Испытуемые на пяти экранах получали по 12 описаний НЕИЗВЕСТНЫХ им «наборов личностных черт» и должны были указано от 1-го до 3-х наиболее похожих на них самих. Эти 12 описаний были получены из 5 РАЗНЫХ источников по такому запросу: «Укажите личностные черты, характерные для 12 зодиакальных психотипов». Источниками стали следующие популярные нейросети, системы и авторы: 1) Яндекс-Алиса, 2) Дипсик, 3) GTP-4, 4) ТЕЗАЛ, 5) Кейт Роуз – автор-астролог.

ВНИМАНИЕ (следует подчеркнуть): в основной экспериментальной группе наши испытуемые НЕ получали никакой информации о том, что речь идет именно о зодиакальных психотипах. Таким образом, во время работы с наборами черт никаких подписей и комментариев к этим 12 наборам НЕ было, им ставилась задача изучить сами эти наборы – без всяких категориальных ярлыков. Первые 10 дней нашего эксперимента работала только эта экспериментальная группа и мы получили от нее ровно 101 протокол с ответами в течение второй декады июля (с 11 по 20 июля).

Но… Для измерения эффекта Барнума-Форера мы изменили условия для второй группы – для контрольной группы. Эта вторая группа получила отдельное приглашение уже после того, как отработала первая группа. В ходе последней декады июля (с 21 по 30 июля) 102 человека, вошедшие в состав контрольной группы, сразу же (уже в первой инструкции) получали информацию о том, что мы работаем не вообще с какими-то неизвестными наборами черт, а именно с Зодиакальными Психотипами. Еще до знакомства с психотипами эти респонденты должны были ответить, кто они по дате рождения – под каким знаком родились. Также ответить о том, к какому из зодиакальных типов они относят сами себя. И только после этого участники контрольной группы должны были отыскивать от 1-го до 3-х «своих» описаний, то есть похожих на них самих. Причем каждому набору соответствовал краткий заголовок с названием зодиакального психотипа. Например, для психотипов ОВЕН и ТЕЛЕЦ набор из 12 черт, сгенерированный GPT-4 выглядел следующим образом:

ОВЕН — энергичный, инициативный, импульсивный, отважный, конкурентный, прямолинейный, решительный, уверенный, нетерпеливый, независимый, вспыльчивый, лидерский.

ТЕЛЕЦ — надёжный, спокойный, упрямый, практичный, терпеливый, чувственный, верный, консервативный, медлительный, трудолюбивый, комфортолюбивый, эстетичный.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

Обработка результатов производилась в известном пакете статистических программ SPSS (версия 23). Я сознательно использовал самые известные алгоритмы кластерного и факторного анализа, чтобы желающие воспроизвести (повторить) мои результаты могли сделать это легко – без особых проблем.

Важно только пояснить, что иерархическому алгоритму автоматической классификации в системе SPSS подвергался прямоугольный массив двоичных субъективных оценок сходства размерностью 505 строк на 12 столбцов. Субъективные оценки принимали значения 1 (похож) или 0 (не похож). Здесь 505 строк – это результат работы 101 испытуемого из экспериментальной группы с 5 наборами личностных черт (101 * 5 = 505). Хотя напрашивался более изощренный подход к избранию меры сходства между столбцами, но я заказал самую обычную процедуру: расчет линейных корреляций с предварительной стандартизацией данных. Эта стандартизация обеспечивает поправку на асимметричность по числу встречаемости чисел 1 и 0, так как 1 встречаются в массиве гораздо реже.

Пояснение.Что содержательно означает избранная мной мера «семантической близости конструктов»? — Чем чаще испытуемые указывали два набора черт на одном экране как «одновременно похожие на них самих», тем выше оказывалась корреляция (сопряженность выборов), тем ближе по смыслу оказывались два зодиакальных конструкта. В данном случае матрицы попарного сходства 12 конструктов можно назвать без преувеличения «матрицей смешения», ибо данный показатель сходства отражал ничто иное, как вероятность «смешения» двух описаний (вероятность субъективного восприятия их как эквивалентных). Сколько наборов черт в среднем наши респонденты указывали как «похожие»? – В среднем примерно 2 из 12. При этом, если указывали три набора на одном экране, то это вносило сразу более значительный вклад в информацию о близости соответствующих «трех пар конструктов». Но нередко пользователи указывали только одно описание, так что событий, позволяющих рассчитать близость описаний, оказывалось не так много, и это стало определенным ограничением данной методики.

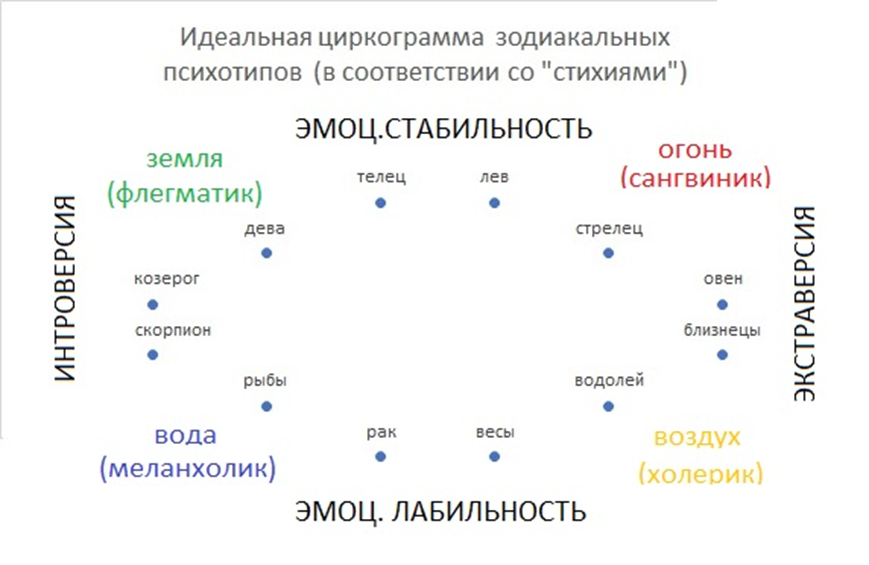

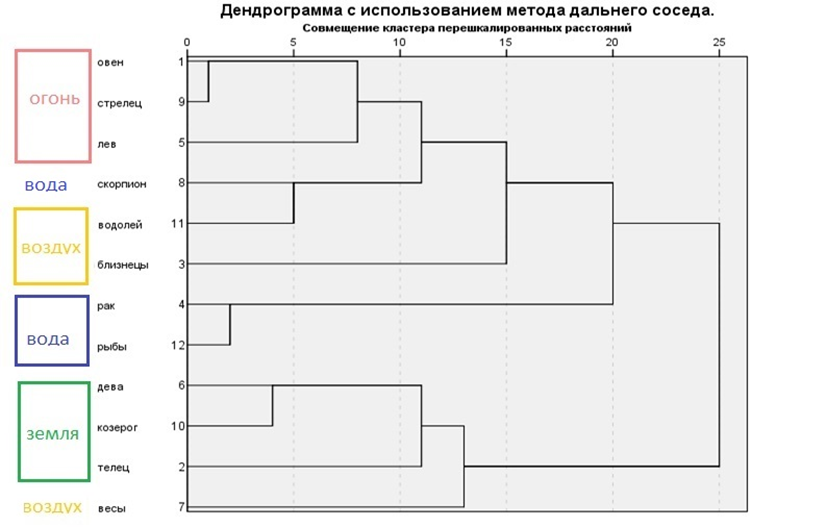

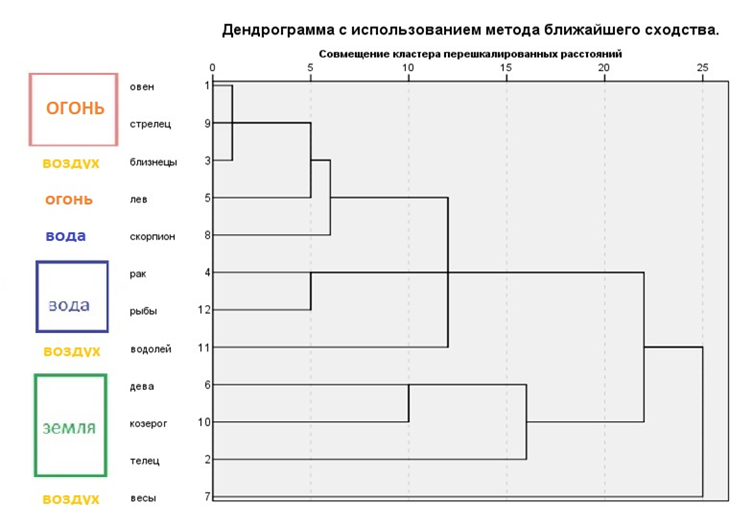

Ниже Вы видите две дендрограммы, которые буквально являются «скриншотами» (точными экранными копиями) со страницы «Результаты» в системе SPSS. На первой диаграмме Вы видите дерево классификации, полученное по методу «дальнего соседа».

Рисунок-скриншот 4. Результаты кластерного анализа по методу «дальнего соседа».

А вот так выглядит диаграмма, полученная для той же матрицы смешения, но уже по методу «ближнего соседа»:

Рисунок-скриншот 5. Результаты кластерного анализа по методу «ближайшего соседа».

Что же мы видим? – Сходство двух диаграмм между собой принято считать показателем устойчивости модели (таков подход разработчика данного алгоритма Стивена Джонсона). Если бы 2 модели (полученные по методике «дальнего» и «ближнего» соседа) дали бы нам совершенно идентичные дендрограммы, то мы были вправе говорить о том, что на наших эмпирических данных получена очень устойчивая иерархическая (древовидная) классификация. В данном случае мы видим, что неплохую устойчивость продемонстрировали три группировки конструктов, объединенных стихиями «Огонь», «Вода» и «Земля». Причем в первых двух случаях устойчивыми элементами кластеров оказываются только 2 конструкта (овен и стрелец вошли в кластер «Огонь», а рак и рыбы – в кластер «Вода»), а вот в третьем кластере «Земля» устойчивыми в обеих дендрограммах оказываются все три элемента (дева, козерог, телец).

Коллеги, у меня был накоплен за многие годы большой опыт применения метода кластерного анализа. Должен Вам сказать, что сходство двух дендрограмм в данном случае выглядит впечатляющим (!) Очень нечасто удается выделить такое количество устойчивых кластеров (даже несмотря на тот факт, что в этих эмпирических данных развалился кластер «Воздух»).

Но, согласитесь, самым удивительным следует считать не сходство двух дендрограмм между собой (это аналог внутренней надежности в данном случае), а высокое сходство с предварительной идеальной циркограммой, что можно считать аналогом внешней конструктной валидности полученной модели (!).

Ну признаюсь Вам, что я сам никак не ожидал, что будет получено высокое сходство эмпирических кластеров с такой архаической системой категорий, как так называемые «стихии» (!). Особенно яркий результат мы видим в первой дендрограмме (надо сказать, что метод «дальнего соседа» признается всеми специалистами как более строгий, тем более ценным следует считать такой результат в данном случае). Даже категория «Воздух» в первой дендрограмме у нас представлена: в нее вошли два конструкта — «водолей» и «весы». Собственно, мы видим, что только 2 конструкта из 12 в первой диаграмме «загуляли» — оказались не в том участке иерархического дерева, где мы ожидали бы их увидеть согласно теоретической модели: это «скорпион», оказавшийся почему-то в одном кластере с «огненными» знаками, а не с «водными», а также это «весы», которые оказались ближе к «Земле», чем к «воздуху».

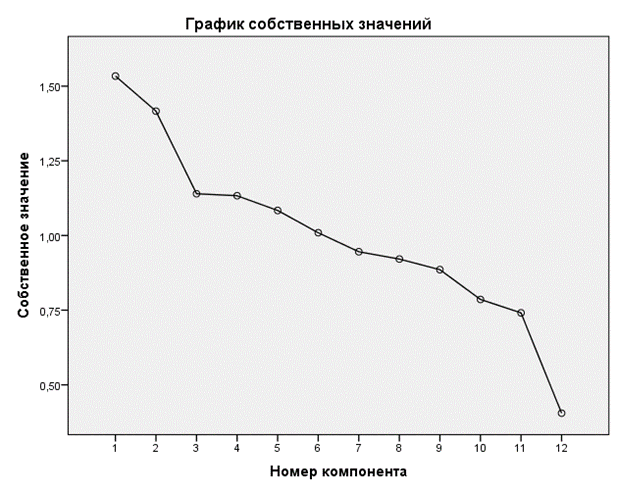

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

Опять-таки, как и в случае с кластерным анализом, я решил использовать самый известный и популярный алгоритм факторного анализа: метод главных компонент с последующим вращением по критерию «Варимакс» (алгоритм Генри Кайзера). Самый главный вопрос при этом можно было сформулировать так: а удастся ли УЛОЖИТЬ все выделенные нами устойчивые кластеры в двухмерное пространство – ну буквально такое, какое дано в идеальной циркограмме на рисунке 3, то есть в двумерной модели темперамента, которую предложил Ганс Айзенк, сумевший параметризировать «типы Гиппократа» (?)

Рисунок-скриншот 6. Результаты факторного анализа в SPSS. Получено 6 значимых факторов (главных компонент) с весом выше 1.

Надо сразу заметить, что по результатам факторного анализа «модель развалилась!»: 4 кластера разошлись по разным факторам, а вовсе не укладываются в пространство из первых двух факторов. Первые 2 главные компоненты объяснили только 24% суммарной дисперсии (считаем процент 2.9 от 12.0). И, хотя они явно лидируют на графике убывания собственных значений, это все-таки маловато для такой небольшой матрицы сходства, которая имеет размерность только лишь 12 на 12.

Чтобы получить в пространстве этих двух главных факторов что-то похожее на идеальную циркограмму, мне пришлось включить поворот этих главных осей на 45 градусов (слава Богу, еще не забыл, как это делается благодаря школьному курсу тригонометрии в сочетании с университетским курсом линейной алгебры). Получилась несколько рваная картинка, которую Вы видите на рисунке 7:

Рисунок 7. Результаты факторного анализа массива 505 на 12, полученного в эксперименте «УЗП-25».

Итак, что мы видим на рисунке 7? – Все очень неплохо в левом полупространстве, и, увы, все довольно-таки плохо – в правом (!). В левом полупространстве вполне разумно и стройно разместились кластеры «Земля» и «Вода». Хотя между ними вклинился конструкт «Весы», но мы видим еще по дендрограмме, что в нашем эксперименте это конструкт уже начал «гулять» не туда, где мы бы его ожидали увидеть на основе теории.

Что плохо в эмпирической факторной модели (чем именно она сильно отличается от теоретической)?

1) В правом полупространстве образовалась некая «куча» — смешались в одно облако конструкты из стихий «Огонь» и «Воздух», да так, что, например, «водолей» оказался скорее «огненным» знаком, чем «воздушным» (?!), а ближе к правому нижнему квадранту, где должен был находится «Воздух», остались только одни «близнецы» («весы», как мы говорили уже выше, убежали в левое полупространство).

2) Конструкт «скорпион» сбежал из левой части пространства в правую — из группы «Вода» в сводную группу «Огонь+Воздух» (впрочем, это же мы наблюдали и в дендрограмме номер 1 по результатам кластерного анализа).

Как можно было бы объяснить такую неудачу, которую мы наблюдаем по результатам факторного анализа? – По моему мнению, сказалась хорошо известная путаница, которая известна из литературы на тему «цветовая интерпретация типов Гиппократа». Это путаница в свойствах «холериков» и «сангвиников», которую я уже обсуждал не один раз на страницах своего интернет-журнала (блога Шмелева):

Почему когнитивно-простые теории путают сангвиника с холериком? — Авторский блог А.Г. Шмелёва

Сангвиники бывают разных оттенков, как, впрочем, и холерики. — Авторский блог А.Г. Шмелёва

Кратко повторю, почему некоторые авторы (например, Л.Н. Собчик) не согласны с западной трактовкой сангвиников как «желтых», а холериков как «красных»: ведь ведущая жидкость у сангвиников – это кровь, а она, как известно, красная. Таким образом, приписывание красного цвета (и лидерских, доминантных качеств) сангвиникам, а желтого цвета (и легкомысленного оптимизма) холерикам – это ничто иное, как буквальное следование античной классификации Гиппократа. В то же время на Западе, вслед за теорией, сформулированной еще вначале Марстоном (автор ДИСКа), затем и Люшер с Айзенком приписывают красный цвет и лидерский потенциал скорее «холерикам», чем «сангвиникам» (что и закрепил в своем творчестве известный карикатурист Бидструп). Вот это разночтение и приводит к той путанице, которую мы наблюдаем на нашей диаграмме номер 7.

А может быть, вообще не надо стремится к тому, чтобы все типы темперамента изображать в одной плоскости? А не стоит ли нам повнимательней отнестись к другим 4-м факторам, которые выделяются с помощью факторного анализа?

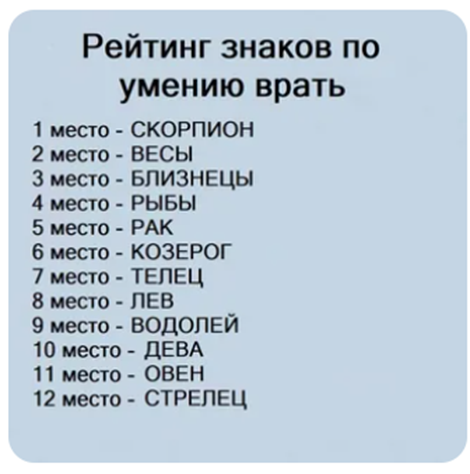

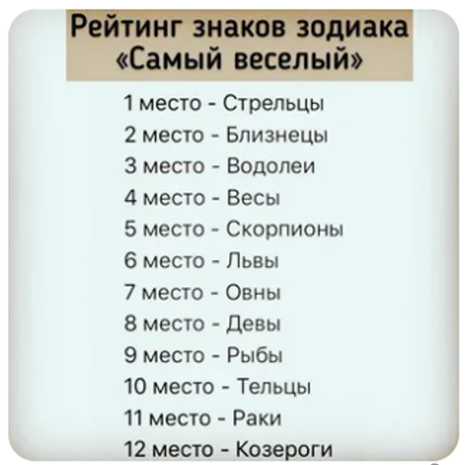

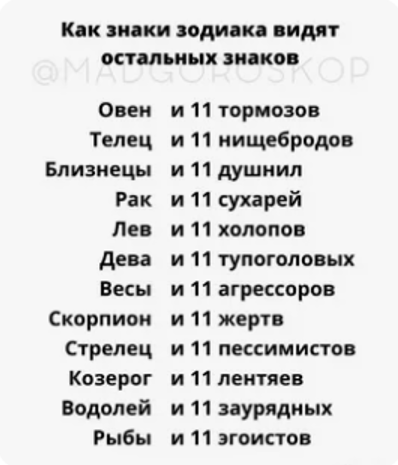

В Рунете мы находим очень много попыток расположить 12 зодиакальных психотипов вдоль оси какого-то психологического фактора, сформулированного, как правило, на языке «бытовой психологии». Но некоторые такие факторы легко связать с известными научными моделями. Например, вот этот скриншот 8 напоминает сортировку (ранжирование) зодиакальных психотипов по факторам номер 1 и номер 2 в модели HEXACO (по факторам Честность и Эмоциональность):

В Рунете мы находим очень много попыток расположить 12 зодиакальных психотипов вдоль оси какого-то психологического фактора, сформулированного, как правило, на языке «бытовой психологии». Но некоторые такие факторы легко связать с известными научными моделями. Например, вот этот скриншот 8 напоминает сортировку (ранжирование) зодиакальных психотипов по факторам номер 1 и номер 2 в модели HEXACO (по факторам Честность и Эмоциональность):

Скриншот 8. Примеры «народного творчества», классифицирующего зодиакальные психотипы фактически по первому и второму факторам из модели HEXACO – Honesty and Emotionality.

Таблица 1. Шесть значимых варимакс-факторов с попыткой их интерпретации (на базе черт, которые присутствовали в наборах описаний). Разными цветами на верхнем и нижнем полюсе каждого фактора выделены конструкты со значимыми факторными нагрузками (выше 0,3 по модулю).

Что мы видим в таблице 1? Во-первых, видим, что самый первый фактор (левый верхний) содержит фактически на полюсах противопоставление наиболее устойчивых наших кластеров: на верхнем полюсе в первую четверку конструктов попадают «флегматичные земляные конструкты»: козерог, телец и дева. А на нижнем полюсе видим устойчивую парочку «меланхолических водных конструктов»: рыбы и рак. Правда, на верхний полюс в данном случае неожиданно проникает «водолей». Поэтому… мы вынуждены интерпретировать данный фактор не вполне в соответствии с Гиппократом-Айзенком, а скорее в духе типологии Юнга – как противопоставление «мышление – чувство» (рациональность – эмоциональность). Напомним, что в модели «Большая шестерка» (или HEXACO) это пятый фактор, который называется в контексте этой модели «Сознательность» (Consciousness). Второй фактор мы с некоторой натяжкой можем проинтерпретировать как «приближенное проявление» второго фактора HEXACO под названием «Согласие» (Agreeableness), но на высоком полюсе тут оказываются конструкты «Водолей» и «Скорпион», которые обычно попадают на нижний полюс этого фактора, поэтому мы назвали данный фактор «Независимость» (по содержанию высокого полюса в данном случае).

Вообще следует признать, что интерпретация полученных факторов в данном случае выглядит очень непростым занятием, требующим привлечения не только текстового стимульного материала, но и независимых экспертов. Ни на то, ни на другое у меня, как автора, пока не нашлось времени. Уж слишком не хочется откладывать выполнение обязательства перед участниками эксперимента – доложить о том, насколько удалось в целом подтвердить темпераментальную гипотезу о знаках Зодиакального круга.

Поэтому оставим пока за скобками, откуда взялись те или иные условные и рабочие обозначения факторов. Давайте поищем, на каких полюсах наметилось скопление уже известных нам кластеров. Тем самым мы упрощаем себе задачу. И… сразу же находим нужный нам фактор номер 4, на верхнем полюсе которого подсобрались со значимыми факторными нагрузками все три представителя архаичной категории «Огонь»: овен, стрелец и лев. Раз так, ну тогда давайте попробуем построить двумерную модель не на основе факторов 1 и 2, а на основе факторов 1 и 4.

Рисунок 9. Здесь мы видим попытку изобразить кластеры психотипов на плоскости, когда берутся за основу не 2 главных фактора, а сочетание факторов 1 и 4.

Таким образом, мы теперь с Вами наглядно видим плюсы и минусы двумерной модели на рисунке 9. Плюсы состоят в том, что три устойчивых кластера здесь появляются вполне компактно и при этом хорошо разнесены в разные части пространства. Но минусы тут тоже очевидны: совсем без кластеризации оказываются сразу три конструкта: близнецы, весы и скорпион. Причем если такая «судьба» для «весов» и «скорпиона» уже не кажется неожиданной (с ними были проблемы уже на дендрограммах), то неожиданным оказывается место расположения «близнецов».

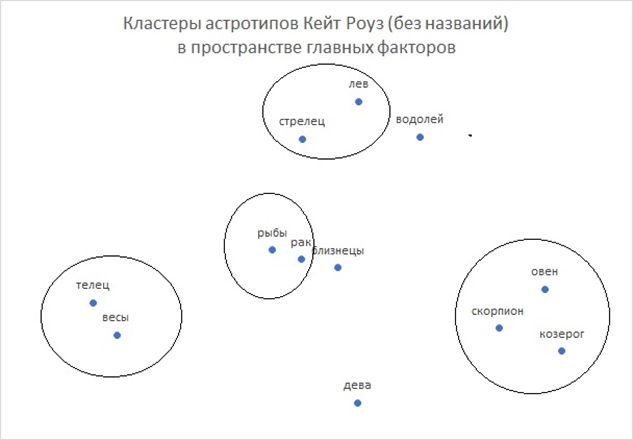

Рисунок 10. Пример эмпирической модели, совмещающей кластеры и факторы на материале авторских описаний зодиакальных конструктов (автор – астролог Кейт Роуз).

Тут пытливые и грамотные читатели могут мне возразить таким образом. А зачем вы, доктор Шмелев, все смешали в одну кучу – все пять описаний, созданных как нейросетями, так и авторами? А что, если взять и аналогичным образом проанализировать ОТДЕЛЬНО от других данных те ответы, которые получены на базе 12 описаний, построенных настоящим астрологом – популярным автором под именем Кейт Роуз (поясню, что Роуз – это буквально первое имя, которое выдает по запросу Гугл, поэтому я склонен считать этого астролога одним из самых популярных астрологов).

Да ради Бога! Наладив линию обработки, я довольно быстро получил аналогичную модель для описаний типов от Кейт Роуз. Вы видите эту эмпирическую модель на рисунке 10. Здесь кружками я выделил те кластеры, которые получаются, если подвергать кластерному анализу данные только от одной Кейт Роуз. Ну вот и здесь мы опять не видим успешной стройной и компактной системы! Увы, только 2 пары объединились в уже знакомые нам кластеры: «лев со стрельцом» (огонь) и «рак с рыбами» (вода). Но при этом, увы, три конструкта оказались вообще вне кластеров: водолей, близнецы и дева. А еще 2 кластера вообще противоречат всякой осмысленной теоретически ожидаемой модели: «телец» вдруг оказался в одной упряжке с «весами» (а не с козерогом и девой), а тройка «овен-скорпион-козерог» вообще представляет все три РАЗНЫЕ СТИХИИ (?!). Так что… описание от астролога оказалось по факту, увы, самым путанным и наиболее далеким от какой-либо стройной теоретической модели (!). Для меня это вполне закономерный результат. Ведь астрологи всегда мудрят, стараясь впихнуть в один конструкт очень разнородные черты, действуя под неявным лозунгом древних оракулов: «Хотя бы одна черта да и «сработает»». Но для кого-то, кто умудрился уверовать в астрологию, этот результат, возможно, покажется достаточно неожиданным и нетривиальным.

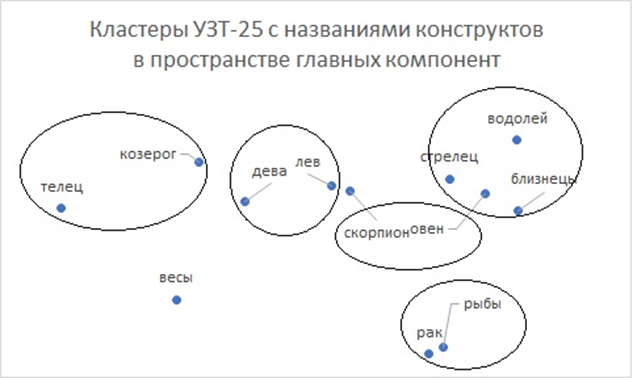

Рисунок 11. Аналогичная двумерная модель, построенная при отдельном анализе результатов, полученных для описаний от самой популярной в мире нейросети GPT-4.

Аналогичный анализ я выполнил буквально для КАЖДОГО из пяти источников 12 описаний. И… получился ожидаемый РАЗНОБОЙ (!). Хваленая нейросеть GPT, как это видим на рисунке 11, дает такие же неубедительные результаты, как и живой автор – Кейт Роуз. И это несмотря на то, что Юрий Тукачев (спасибо ему за это) от души запросил для описания каждого типа даже не 10, а 12 черт личности – больше, чем в случае других источников. Единственный, пожалуй, убедительный элемент на рисунке 12 — это расположение кластера «Вода» (включающего конструкты Рак и Рыби) в левом нижнем углу пространства.

Рисунок 12. Аналогичная модель для источника ТЕЗАЛ.

Немногим лучше обстоит дело с таким источником, как ТЕЗАЛ. Вы удивитесь, да? Ведь Вы ожидаете, что ТЕЗАЛ – это проект автора этой статьи. Но, друзья мои, факторно-категориальная система «Знаки Зодиака» появилась в ТЕЗАЛе вовсе не в ходе «подгонки данных под теоретическую модель», а совершенно иначе и уже… довольно-давно (в нулевые годы 21 века). Просто тогда были взяты из Интернета тексты с описанием разных зодиакальных типов и заведены в систему ТЕЗАЛ. Так что результат зависел от подборки этих «зодиакальных текстов», а не от автора системы ТЕЗАЛ.

Как можно проинтерпретировать полученный «разнобой» между разными источниками? Двумя способами:

- Можно предположить, что разные источники опираются на разные по своему содержанию текстовые материалы, так что различия между ними отражают ЗАКОНОМЕРНОСТИ.

- Можно также предположить, что в нашем массиве данных просто МАЛОВАТО информативных наблюдений, чтобы получались устойчивые эмпирические модели для каждого отдельного источника. В самом деле, если взглянуть на таблицы сырых данных, то они оказываются сильно разреженными: значений 1 гораздо меньше в них, чем значений 0. В самом деле поделите численность выборки 101 на количество знаков зодиака (12) и получится, что по поводу каждого знака мы имеем в рамках одного источника явно МАЛОВАТО наблюдений – в среднем менее 10 (!).

Таким образом, я склонен пока рассматривать как более правдоподобное объяснение номер 2 и считаю необходимым расширить выборку участников эксперимента, чтобы всерьез рассматривать объяснение 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ

Ну а почему же Вы не анализируете аналогичным образом результаты в контрольной группе? – спросит меня проницательный читатель. – Ведь там люди имели дело с явным обозначением зодиакальных типов и, возможно, поэтому результаты могли получиться более стройными, разве нет?

Ну что же, мы провели аналогичный анализ матрицы 510 на 12 и для контрольной группы тоже. Результаты Вы видите на рисунке-скриншоте номер 14.

Рисунок 13. Кластеры в пространстве двух главных факторов в контрольной группе — той группе испытуемых, которые сразу же получали названия зодиакальных психотипов.

Как видим, здесь тоже возникло немало «сдвигов» по сравнению с идеальной циркограммой и идеальным составом кластеров. Например, «дева» отделилась от кластера «Земля» и попала в один кластер со «львом». А «скорпион» вдруг оказался в одном кластере с «овном», хотя последний метрически гораздо ближе к «огненной» группе. Воздушный «водолей» оказался при этом в одной группе со «стрельцом» и «близнецами». Опять-таки весьма трудно на этой диаграмме дать ясную интерпретацию вертикальной и горизонтальной оси.

В целом построение эмпирических решений для отдельных источников (то есть моделей, совмещающих кластеры и факторы на одной картинке) показывает, что результаты кластерного и факторного анализа вообще плохо «уживаются» на этом материале друг с другом. Почему? Да просто потому, что содержание кластеров оказывается богаче и не сводится к двум факторам.

НУ А ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С ЭФФЕКТОМ БАРНУМА-ФОРЕРА?

Некоторые не очень внимательные и вдумчивые читатели при чтении этой статьи могут подумать, что совпадения, которые обнаружились здесь с античной теорией темпераментов, можно рассматривать как подтверждение… астрологии. – Тороплюсь освободить Вас от этого заблуждения! Никакого отношения появление кластеров, совпадающих со стихиями, к датам рождения вообще НЕ имеет. Так называемые «стихии» (или «жидкости» у Гиппократа-Галлена) — это всего лишь навсего КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК той архаичной теории темперамента, которая сложилась еще в античной древности. На этом языке было принято тогда разговаривать, то есть связывать темперамент человека с такими мистическими сущностями, как «стихии», или с «жидкостями» человеческого организма. Вдумайтесь сами: ведь другие типологические теории никак не связывают «типы» с датами рождения (например, та же самая паранаучная соционика, столь популярная в нашей стране). Так что с «зодиакальными типами» на самом деле можно оперировать просто-напросто как с инструментами описания и никак не связывать их с месяцами рождения вовсе (!).

И еще 2 слова про «жидкости». На самом деле на более современном языке эти «жидкости» можно было бы интерпретировать как наличие в организме определенных доминирующих гуморальных агентов — гормонов. Собственно так и работает так называемая гормональная теория темпераментов, предложенная Хелен Фишер. См. мою статью об этой еще одной концепции происхождения темпераментов:

Гормоны, а также Большая пятерка, MBTI, Гиппократ, Айзенк и Цвет — Авторский блог А.Г. Шмелёва

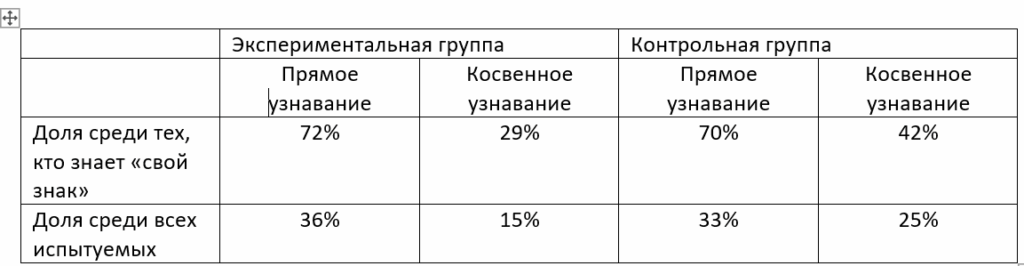

Для избавления читателей от неправильного восприятия этой статьи приведу цифры, которые указывают на эффект Барнума-Форера в нашем эксперименте. Нам важно вычислить, как часто в нашем эксперименте испытуемые называли похожим тот самый «знак Зодиака», который соответствовал их дате рождения. Согласитесь, если бы астрология работала безупречно, 100 процентов испытуемых в 100 процентах случаев называли бы самым похожим тот именно набор черт, который соответствует «родному зодиакальному типу».

В таблице номер 2 приведем матрицу смешения 12 на 12 для «экспериментальной группы».

Таблица 2. Матрица смешения – частота отнесения наборов личностных черт (по строкам) к реальному месяцу рождения (по столбцам) в экспериментальной группе. По главной диагонали желтым цветом выделены «правильные решения», соответствующие астрологической теории. Сумма всех чисел вне главной диагонали указывает на число «ошибок».

Какова же сумма элементов по главной диагонали (так называемых «правильных решений») и какой процент составляет эта сумма от всех решений? Вы сами можете подсчитать при желании эти числа. Сумма элементов по главной диагонали равняется 159, что составляет только 15% от всех наблюдений (159 от 1091 с округлением до второго знака после запятой). Как видим, это очень низкий процент, означающий фактически, что в подавляющем большинстве случаев (85% астрологический прогноз никак НЕ влияет на самооценку своего темперамента у наших испытуемых из экспериментальной группы). Даже если взять только ту часть выборки (а это примерно половина), которая сказала, что знакома с астрологической концепцией и знает, какому зодиакальному психотипу принадлежит по характеру, то процент будет не выше, чем 29%.

Что же такое число 15% и как его можно корректно проинтерпретировать? Давайте не забывать, что в среднем наши испытуемые указывали на каждом из 5 экранов не 1 набор, а сразу 2 набора. Это значит, что вероятность случайного попадания такого выбора на главную диагональ равняется примерно 2 из 12, то есть одной шестой, или 16,6%. Как видим, наши 15% — это даже меньше, чем 16%, что доказывает, что выбор в экспериментальной группе попадал на главную диагональ СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО (!).

Но наиболее убедительное опровержение астрологии мы получаем, если подсчитаем аналогичные показатели для контрольной группы и сравним их с экспериментальными. Если работает «категориальная установка», то подсказка зодиакального названия для набора черт, должна приводить к повышению процента «узнавания родного знака». – ВОТ ТАК ОНО И СЛУЧИЛОСЬ! В таблице мы видим, что косвенное узнавание в контрольной группе работает гораздо сильней – на уровне 25% вместо 15%, если в знаменателе брать всех испытуемых (без различения компетентных и некомпетентных в вопросах астрологии).

Таблица 3. Сводные результаты «узнавания родного знака». Косвенное узнавание – через отнесения себя к набору черт, который создан либо нейросетью, либо автором-астрологом. Прямым тут называется узнавание, которое проявляется в ответе на прямой вопрос «экспериментального опросника»: «На какой знак Зодиака Вы считаете себя похожим по характеру?». Такой вопрос был задан не только в контрольной группе, но и в экспериментальной, хотя в ней уже не в начале, а в самом конце экспериментального опроса.

Итак, таблица 3 нам показывает, что экспериментальная и контрольная группы никак фактически не отличается по «доле правильных ответов», если задается прямой вопрос (сравните столбцы «Прямое узнавание» в двух группах, почему-то в экспериментальной показатели здесь оказались даже немного выше). Но экспериментальная группа гораздо слабее «узнает родной знак» в случае косвенного узнавания – по набору черт. Хотя и в контрольной группе наличие набора черт тоже снижает «долю правильных ответов» по сравнению с «прямым узнаванием».

Надо сказать, что цифра 70% весьма напоминает процент согласия испытуемых в экспериментах с «ложной обратной связью». В этом случае на компьютере мы генерировали случайный набор черт, но примерно 70 процентов испытуемых соглашались с тем, что этот портрет имеет к ним отношение. Впрочем, это были данные конца 20 века. Надеемся, что с тем пор подросло критическое мышление в области компьютерного психологического тестирования (которое было тогда для всех в новинку).

Таким образом, по данным эксперимента УЗП-25 почти половина наших испытуемых (42%) продемонстрировала эффект Барнума-Форера: под воздействием названия зодиакального психотипа признала наличие у себя сходных черт именно с «родным психотипом». А если не сообщать испытуемым названия набора черт, то этот эффект явно (статистически значимо) снижается – вплоть до 15%, если за точку отчета принимать всех участников экспериментальной группы (повторю, что у нас это 101 человек).

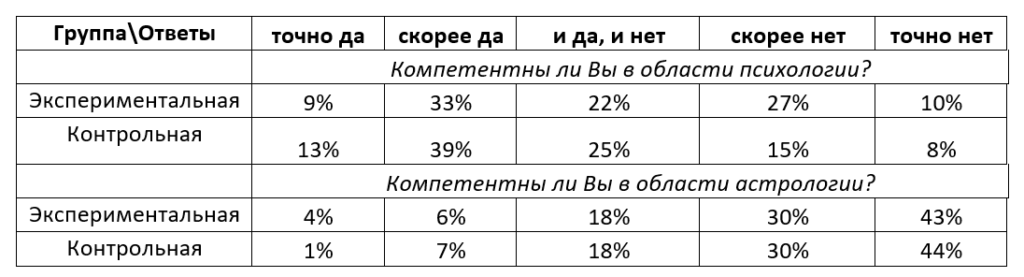

Ну а почему же все-таки в подгруппе осведомленных процент поднимается от 15% до 29%? Видимо это превышение над случайным уровнем 16% возникает из-за того, что в нашей выборке присутствовали «увлеченные знатоки астрологии». Давайте проверим эту гипотезу. Самый последний вопрос в опроснике для экспериментальной группы звучал так: «Считаете ли Вы себя компетентным человеком в области астрологии?» Этот же вопрос звучал в начале опроса в контрольной группе. В таблице 4 мы приводим процентные доли пяти предложенных ответов на этот вопрос:

Таблица 4. Доли ответов на вопросы «Компетентны ли вы в области психологии?» и «Компетентны ли Вы в области астрологии?».

В самом деле, если сложить проценты, полученные для ответов «точно да» и «скорее да», то мы получим в экспериментальной группе величину в 10% — примерно то, что и было добавлено к уровню случайного угадывания. С нашей точки зрения, именно этот добавка и объясняет рост с 16% до 29%. Эти 10% энтузиасты от астрологии смогли распознавать по безымянному набору черт – распознавать, к какому примерно зодиакальному типу относится этот набор. Именно поэтому они давали «правильные ответы» — узнавали себя в так называемом «родном наборе черт».

А теперь сравним результаты 2025 года с результатами эксперимента «Антигороскоп», который я проводил еще в 1990-2000 годы в лекционном зале со студентами факультета психологии МГУ. Тогда ведь получен эффект прибавки именно в 10%: примерно такова была доля студентов, которые узнавали себя в портрете «Водолея», не будучи по рождению водолеями. Еще раз даю ссылку на статью об этом феномене:

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В целом проведенный эксперимент позволяет сделать следующий основной вывод:

Разработанная нами методика показала в целом свою пригодность по крайней мере для решения двух сформулированных в этой статьей задач:

1) Главная задача. Доказана возможность с помощью данной методики получить эмпирические модели, похожие на теоретическую модель, и дать интерпретацию «зодиакальных психотипов» как конструктов (понятий) архаичной теории темперамента. Основание: получены устойчивые кластеры, соответствующие в целом «стихиям». С некоторыми издержками, но можно спроецировать кластеры в пространство факторов Гиппократа-Айзенка, хотя в целом зодиакальные конструкты различаются между собой больше, чем 2 фактора.

2) Второстепенная задача. Методика оказалась в целом пригодной для косвенного измерения эффекта Барнума-Форера для определенных групп испытуемых (но для измерения силы этого эффекта в индивидуальных случаях она не годится). Почти половина испытуемых из числа тех, кто знаком с астрологией, считают себя обладающими чертами, предсказанными на основе астрологического прогноза. Очевидно, что именно эти люди образуют «социальную базу», содействующую продолжительной популярности астрологической паранаучной концепции. При этом весьма трудно убедить этих людей, что они во многом являются «жертвами категориальной установки», так как механизм этой установки на самом деле работает на уровне «предсознания» — неосознаваемых процессов, предшествующих процессам осознания в терминах и понятиях словесно-логического мышления.

Пока никак не решена третья задача: сравнение на этом материале эффективности различных нейросетевых и других описаний психотипов. Надо сразу признать, что для такого сравнения мы не располагаем пока достаточно многочисленной и сбалансированной выборкой. Важно подчеркнуть, что у нас не просто мало испытуемых. Все-таки в нашей выборке оказалась повышенной доля женщин (в самом клубе КИТТ у нас женщин 68%), а также доля психологов, интересующихся самопознанием (см. таблицу 4).

Если Вы сами подсчитаете суммы по строкам в таблице 2 (матрица смешения), то увидите, что в нашей выборке доминируют по численности испытуемые, идентифицирующие самих себя как «девы» (16%), «тельцы» (14%), «рыбы» (13%), «раки» (13%) и «весы» (11%). А ведь это все «левое полупространство», соответствующие меланхоликам («вода») и флегматикам («земля»). В этот раз доля «водолеев» оказалась близкой к случайному уровню (только 9%, что сильно отличает данную выборку от студентов факультета психологии на рубеже столетий 20 и 21). Совсем мало оказалось в нашей выборки людей, которые считают себя «овнами», «стрельцами» и «скорпионами» (все по 3%) и особенно «львами» (только 2%).

Наши испытуемые-интроверты, видимо, вообще мало разбираются в том, кто такие экстраверты и плохо дифференцируют эту группу «иных», то есть малопонятных для них людей. В Рунете гуляет даже такая шутка, которая компактно выражает идею контрастной проекции в ходе социальной перцепции — при восприятии людей, принадлежащих другим психотипам:

Скриншот 14. Шуточный перечень, призванный проиллюстрировать, как работает механизм «контрастной проекции». Например, оказавшись на полюсе «оптимист», человек с темпераментом «стрелец» воспринимает всех остальных как «пессимистов», а оригинальный «водолей» воспринимает всех остальных как заурядных. И так далее.

Таким образом, наш эксперимент явно страдает от перекоса выборки, известного как «эффект нормальных добровольцев». Этот эффект формулируется так: в психологических экспериментах, связанных с самопознанием, охотнее принимают участие интроверты, а не экстраверты.

Чтобы более основательно решить поставленные задачи, нам, очевидно, следует нарастить выборку до 1000 или даже до 2000 человек, а затем сбалансировать ее по ряду демографических и психологических параметров. Возможно, что до проведения такого более широкого эксперимента надо модифицировать систему описаний и смелее привести описания в соответствие с теоретической моделью, которая доказала в данном небольшом эксперименте свою жизнеспособность.

Так как сам экспериментальный опросник для более широкого эксперимента придется модифицировать, я пока НЕ даю в конце статьи ссылку на первую версию этого опросника.

Добавить комментарий