• 25 мая 2023 в 17:50

Уважаемые читатели-подписчики ТГ-канала «Компьютерная психодиагностика и психосемантика»!

Одно из назначений этого канала, согласно моим замыслам, заключается в том, чтобы наращивать в нашей стране культуру оценки достижений людей (в том числе учащихся в школах, вузах, работников, растущих в своей профессиональной карьере, участников разных интеллектуальных и профессиональных конкурсов и т.п.).

Одна из проблем, на мой взгляд, сдерживающих развитие этой культуры, заключается в том, что у нас… бедный и неразвитый язык, описывающий немногие градации на наших шкалах достижений. Одному термину «оценка» в английском соответствуют не менее пяти терминов с разными смыслами. Так и шкала достижений, наиболее популярная у нас одна. Это грубая четырехбалльная шкала, известная всем со времен школы, которая позволяет различать четыре категории учащихся: «отличники». «хорошисты», «троечники» и «двоечники». Какой дефект получаем от применения такой слабо дифференцированной, неразвитой шкалы? — А такой, что прогресс в среднем диапазоне (например, от «четыре с минусом» до «четыре с плюсом») не имеет качественных градаций — не обозначен какими-то яркими РАЗНЫМИ словами. Так мотивация людей по достижению ими градации «отлично» также снижается. А куда дальше-то расти? — К получению грамот? Но разные грамоты не конвертируются в звания — категории на какой-то общепринятой шкале…

Примерно год назад я написал на Дзен-канале «Думай Человек» статью про шкалу так называемых «нультенов» (цитирую ее ниже полностью), но эта статья получила очень мало просмотров и мало комментариев. Не слишком это удивительно! Ибо наша культура, тяготеющая к грубым бинарным шкалами типа «хороший ученик — плохой ученик», «победа — поражение» (без нюансов вообще, связанных с возможной ничьей), не располагает вообще к тонкому учету достижений и не стимулирует людей к «незначительному прогрессу».

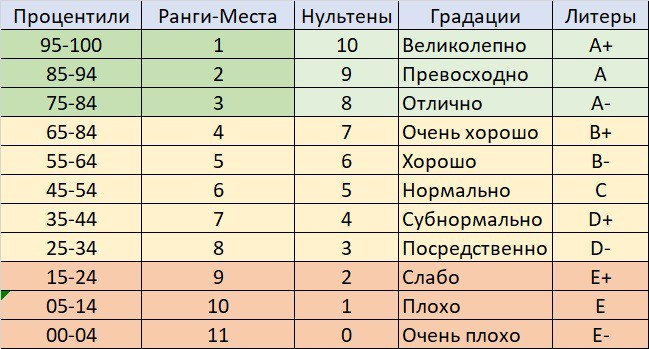

Ниже я предлагаю таблицу, которая, я надеюсь, вызовет какой-то интерес и возникнет какое-то обсуждение. Это таблица опять про так называемые «нультены», но на этот раз она освещает соответствие между нультенами и «процентрангами». Кстати, все ли читатели в курсе дела, что в Эксель-таблицах есть в группе «статистических функций» такая функция как «процентранг»? — А ведь это как раз об этом. В чем удобство шкалы нультенов? — В том, что в ней четко обозначена «середины шкалы» (как и в такой шкале как «станайны», как в любой шкале с нечетным числом градаций).

Приятной особенностью шкалы «нультенов» (особенно для аналитиков и программистов) является СООТВЕТСТВИЕ ОКРУГЛЕНИЮ до десятков процентилей. В самом деле, шкалу децилей в этом плане очень неудобно переводить в процентили и… наоборот. Например, процентилю 91 соответствует не дециль 9, а дециль 10, в то время как этому же процентилю 91 соответствует на шкале нультенов именно балл 9.

Кому-то покажется совсем лишним и экзотическим последний (правый) столбец в таблице, где даны литерные (буквенные) категории. Но… позволю себе напомнить Вам, что международная классификация категорий водительских прав связана как раз напрямую именно с литерными обозначениями этих категорий. Правда, шкала в этом случае инвертирована: категория «А» — это младшая категория (самая низкая квалификация водителя), а более высокие категории обозначены более поздними буквами латинского алфавита. Например, водитель с правами категории D имеет право управлять автобусами.

А ниже цитирую прошлогоднюю статью, в которой впервые вводится понятие «нультены».

============================

Уважаемые подписчики Дзен-канала «Думай Человек». Допускаю, что далеко не всем читателям будет интересна эта моя статья. Адресная группа — это в основном специалисты по теории и практике психолого-педагогических измерений (по тестологии). Но… некоторые наши «испытатели» в клубе КИТТ (Клубе Испытателей Тестовых Технологий), не будучи профессиональными оценщиками, даже больше самих оценщиков-диагностов интересуются всякими «тонкостями» из области гуманитарных измерений. Почему так получается? — Потому что в области гуманитарных измерений очень много (большинство) людей с гуманитарным образованием и мышлением (они плохо дружат с прикладной математикой). А среди наших «любителей тестов» немало людей с техническим образованием и поставленным математизированным мышлением.

* * *

Коллеги, я предлагаю новую шкалу использовать. Где? — В измерительной психодиагностике и в тестологии достижений. Не шкалу стэнов, а шкалу… «нУльтенов» (ударение на первом слоге). Чем они отличаются друг от друга? Конечно, не все, но многие знают (как показал наш опрос здесь на ВК), что шкала стэнов имеет среднее значение не 5, а 5 целых и 5 десятых. Почему? — Потому, что нижняя граница на шкале стэнов — это не ноль, а единица, так что среднее арифметическое между 1 и 10 равно 5,5. Это ведь Standard Ten, что означает в переводе с английского «стандартная десятка». Почему нет нуля? — Потому что это всего лишь десять значений от 1 до 10, а если было бы от 0 до 10, то было бы не 10, а 11 значений на шкале. Понимаете?

Почему ровно 10 значений были взяты исторически? — Потому что на порядковых (ранговых) шкалах очень важный показатель — это дециль. Это десятая часть выборки. Сколько децилей у нас в нормативной выборке? — 10 интервалов (!). Первый интервал от 0 до 10 процентилей нумеруется поэтому как дециль 1, а не дециль 0, второй интервал от 21 до 30 включительно — это дециль номер 2 и так далее.

Благодаря усилиям таких всемирно признанных специалистов как Раймонд Кэттелл (автор 16PF и других методик), шкала стэнов 1- 10 стала очень популярной во всем мире. В том числе в нашей стране. В том числе наша Лаборатория «Гуманитарные технологии» использует прежде всего именно эту шкалу — шкалу стэнов. Она хорошо подходит для коротких тестов, которые чаще используются в оценке персонала (для длинных клинических тестов у людей, занятых на производстве нет времени).

НО… шкала стэнов имеет целый ряд неудобств на практике:

1) Я уже говорил, что для неспециалистов является большой неожиданностью, что среднее значение на шкале стэнов отличается от 5 (на полделения больше)

2) Среди начинающих тестологов очень популярна шкала ППО — «Процент правильных ответов». Но средний процент — это 50, а не 55, как мы знаем, ибо шкала процентов — это от 0 до 100.

ПОЭТОМУ Я ПРЕДЛАГАЮ НОВУЮ ШКАЛУ «НУЛЬТЕНЫ»

Я предлагаю назвать ее «нультены», ибо это шкала от 0 до 10 (читайте «null — ten»). Конечно, можно впасть в русскоязычной патриотизм и назвать «нульдесы» (от слово «нуль — десять»), но это сейчас не так важно. Пока давайте исходить из того, что вторая часть слова «тены» звучит привычней и напоминает нам «стэны».

В чем удобство нультенов? — В том, что средний балл будет равен ровно 5,0, и это не будет вносить диссонанса со средним баллом на шкале процентов (достаточно умножить 5 на 10).

Вы скажите: но 11 градаций — это как-то…гм.. нетрадиционно. Мой ответ: ничего страшного. Пользуются же во многих методиках такой шкалой как «станайны». Это переводится как «стандартная девятка». Это шкала от 1 до 9. В чем ее удобство? — В том, что среднее равно точно 5, а самый высокий балл помещается в один разряд на компьютере (а то неудобно хранить двузначное, двухбайтовое число 10). Но… обратите внимание, что шкала «станайнов», увы, рассогласуется со шкалой процентов. Ибо 100 процентов соответствуют 9 станайнов. 90 процентам соответствуют уже дробное значение 8,1 станайна и так далее.

А зачем добиваться согласованности между стандартизированными баллами и процентами? — спросите Вы. Ну все дело в том, что шкала процентов для большинства людей самая привычная и понятная. Если мы хотим дать количественную обратную связь самому человеку ( о результатах тестирования), то надо хотя бы в знаменатель дроби поставить «максимально возможный результат» и показать достигнутый процент от максимума. И желательно, чтобы менее подробная шкала, чем стобалльная, как-то ясным образом соотносилась с привычной шкалой процентов. Вот такая история. Психодиагностические измерения нуждаются в таких теориях и технологиях, которые учитывают «обыденные математические представления» у людей с очень незначительной математической подготовкой (на уровне начальной школы, на самом-то деле).

ГДЕ МЫ БУДЕМ ПРИМЕНЯТЬ НУЛЬТЕНЫ?

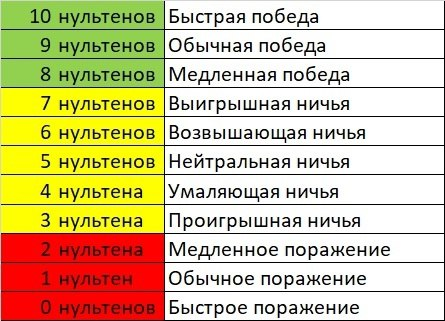

Я планирую начать внедрение «нультенов» в нашем проекте «ШАХДИ» (ШАХматная ДИгностика). Выигрыш в одной партии будет измеряться именно в шкале нультенов:

10 нультен-очков — за быструю победу (менее чем за 20 ходов)

9 нультен-очков — за победу со средней скоростью (от 21 до 40 ходов)

8 нультенов — за медленную победу (более 40 ходов)

…

5 нультенов — ничья

…

2 нультена — это медленное поражение (более 40 ходов, что означает, что игрок долго бился за ничью)

1 нультен — поражение со средней скоростью

0 нульнетов — быстрое поражение (менее чем за 20 ходов)

Ну и так далее (!), что будет самому пользователю очень удобно переводить в проценты — по сумме всех сыгранных партий.

ВОПРОС: Ну как Вам «нультены»?

ПРИГЛАШАЕМ ЗАОДНО ЖЕЛАЮЩИХ НА НАШУ ЛЕТНЮЮ ПСИХОМЕТИРЧЕСКУЮ ШКОЛУ

Тем, кому вдруг стало интересно углубиться в научную тестологию, полезно будет узнать, что регулярно каждое лето наш Центр «Гуманитарные технологии» проводит дистанционное обучение. Первого июня заканчивается срок скидок для физических лиц для оплату этого обучения:

http://incht.tilda.ws/dpmsh2023

P.S.

Шкалу нультенов я про себя мысленно называю «шкалой имени Страхова». Дело в том, что мой покойный соавтор и друг Николай Николаевич Страхов не раз яростно отстаивал такую мысль, что «без нуля нечего делать — никакая шкала не имеет смысла». Наши жаркие с ним споры на эту тему даже увековечены на видеозаписи, которая вызывала улыбку у сотрудников нашего Центра (у «гуманитеков»). Мой довод был очень простым: школьная обычная пятибалльная шкала тоже не имеет нуля. Более того в последние десятилетия и балл 1 тоже не используется практически — она начинается с балла 2. И ничего — живы как-то.

Добавить комментарий