Более позднее предисловие (сентябрь 2025).

Уважаемые читатели «блога Шмелева». Вашему вниманию статья, которую я написал по горячим следам того знаменитого интервью, которое президент Путин дал в феврале 2024 году американскому тележурналисту Такеру Карлсону.

26 февраля 2024

Недавнее интервью Путина Карлсону удивило многих. В том числе тех наших патриотов, кто рассчитывал, что президент Путин сможет раскрыть глаза умеренным американцам на российскую историю. Многие (в том числе и я в своих прежних публикациях на этом Дзен-канале) выразили сомнения, что у американцев хватит терпения дослушать 23-минутную лекцию-монолог, которая никак не напоминала обоюдный живой диалог.

А ведь история России полна драматических событий (как, впрочем, история любой крупной страны, просуществовавшей хотя бы несколько столетий). Тут и взлеты были, и болезненные падения. Поэтому историю России по-разному трактуют русофилы — те люди, которые настроены обосновать свою симпатию к России, и русофобы — те люди, которые настроены обосновать свою антипатию. С точки зрения последних (особенно либералов-западников, ожесточенных после начала СВО), почти все правители России во все времена были «аморальными личностями», демонстрирующими определенный тип психического заболевания (от мании преследования до нимфомании) или были уж совсем, якобы, открытыми садистами-маньяками, какими русофобы теперь объявляют не только Ивана Грозного, но и Петра Первого (не только лично присутствовавшего на казнях и пытках, но и собственноручно в этом участвовавшего). Хотите конкретное имя такого историка? – Пожалуйста! Почитайте хотя бы несколько страниц из трудов такого польского историка как Казимир Валишевский, которого у нас здесь в 90-е годы наши же «либералы-западники» с удовольствием издали на русском языке.

Что надо сделать, чтобы очернить реального человека, историческую личность? – Надо произвести тенденциозную селекцию фактов: включить в биографию этого человека только его ошибки и просчеты, в частности, факты неоправданно жестоких решений. А можно ли этого же человека возвеличить? – Да, можно. Только надо опять произвести селекцию фактов, но других — «со знаком плюс», то есть включить в биографию только победы и удачные свершения, а очевидные ошибки оправдать некими «вынужденными непопулярными решениями в сложившихся неблагоприятных обстоятельствах».

Таким образом, рецепт очень простой, как можно очернить историю целой страны. Если Вы «очернительским способом» опишите деятельность двух-трех ключевых ее правителей, которые добились максимальных территориальных приобретений в истории страны, то получите вполне «очернительскую историю». Тогда вся страна будет выглядеть в глазах читателей такого «исторического очерка» некоей «империей зла» — страной-агрессором, которая веками лишь порабощала и угнетала соседние народы, ничего не давая им взамен.

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ МИФОЛОГИЗИРУЕТСЯ ДВУМЯ СПОСОБАМИ

Впрочем, иногда жесточайшей избирательной критике подвергается не вся многовековая история России, а лишь советский ее период. В последние годы растет популярность ностальгических воспоминаний об СССР в сознании массы простых людей — тех, кто попадает в наши дни во все более сложную социально-экономическую ситуацию (рост цен из-за санкций, угроза жизни для тех родных и близких, кто оказался мобилизованным на СВО или проживает вблизи линии СВО). Ощущая эту опасную для себя тенденцию, противники советского строя (которых немало не только вне, но и внутри России) придумывают такие сюжеты, как, например, поддельное «сочинение одиннадцатиклассника про жизнь в СССР»:

https://dzen.ru/a/YRcPuXfHrXKBgDCc

Мои подписчики (еще со времен, когда мой Дзен-канал назывался «Думай, человек») – это весьма проницательные люди. Им, я уверен, не надо приводить аргументы, почему данный текст я считаю «подделкой», которую НЕ мог написать современный одиннадцатиклассник, а написал даже не «молодой историк» (который упоминается в статье), а скорее опытный «платный советолог», ведь проявилась явно повышенная информированность о множестве известных слабостей и недостатков советской действительности. У современного школьника даже нет доступа ко всему этому корпусу фактов. Если только у него нет специальной задачи их собирать. А обычный школьник не видит сейчас ни таких фильмов, ни таких книг не читает, которые создали бы для него столь панорамную картину обыденной жизни в СССР- многофакторную и многостороннюю картину.

Таким образом, мы опять переживаем в нашей стране определенную «социально-психологическую шизофрению», то есть общественное сознание оказывается РАЗДВОЕННЫМ. Сторонники СССР видят только плюсы в историческом советском периоде, а противники – только минусы. В результате молодое поколение вынуждено выбирать между крайностями и не может получить взвешенной целостной картины, в которой наряду с плюсами присутствуют очевидные минусы, которые отрицать только вредно, как вредно и отрицать успехи тоже. А ведь болезненная русофобия доводит некоторых «блогеров» до абсурдных тезисов вроде «А Гагарин вообще никуда не летал!», «А все советские и постсоветские олимпийские чемпионы всегда принимали допинг!», ну и так далее.

Я недавно (это было 25 февраля) слушал беседу трех весьма зрелых и образованных мужчин на радиостанции Sputnik. Один из них – школьный учитель истории Владимир Масленников – выступал в роли интервьюируемого блогера-историка. Ведущие из студии спросили его, в чем смысл преподавания истории в школе. Он что-то не очень внятное стал говорить про формирования «идентичности» (воспитания чувства принадлежности), хотя тщательно избегал слов типа «воспитание патриотизма», ведь один из радиоведущих в студии откровенно признался в ходе этой же беседы, что в школьные годы из-за враждебности к назойливой и предельно однообразной советской пропаганде даже сжег свой пионерский галстук, хотя сейчас переосмысляет свое отношение к советскому этапу в истории России (!).

Лучше всего исторические знания на уроках истории усваиваются, как известно, … во сне. Эту методику преподавания истории считают «самой эффективной» очень многие учителя истории в РФ. Фото с сайта ro-dachnikov.com

А ВЕДЬ ПОЗНАННАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СПРОГНОЗИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ

Вот так и мечемся мы все время между крайностями: либо «розовый патриотизм», основанный на «положительной селекции исторических фактов», либо «махровая русофобия», основанная на «отрицательной селекции». А ведь надо осознать ДРУГОЕ возможное отношение к истории. Это рациональное отношение можно и нужно заимствовать от ученых, а не от идеологов и пропагандистов. История должна научить людей хотя бы НЕМНОЖКО ПРОГНОЗИРОВАТЬ БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ – по аналогии с закономерным развитием событий на определенной поворотных исторических этапах. Это способность опереться на познанные закономерности ради ПРОГНОЗА и УПРАВЛЕНИЯ будущим – это и есть научное историческое мировоззрение, лишенное излишней идеализации или излишнего очернения. Научное историческое мировоззрение – это обязательное признание множественности факторов, которые влияют на исторический процесс (см. название этого канала – «Факторы смысла») и понимание не линейного, но, как минимум, спиралевидного характер исторического прогресса (с временными периодами относительного возврата к «мракобесию» после периода просветления умов).

Вот, например, одна из достаточно хорошо познанных исторических закономерностей. Чем заканчивались затяжные периоды правления какой-то одной личности, которая продолжала возглавлять страну в очень уже преклонном возрасте – в режиме «пожизненного вождя»? – Как правило, такой период, в свою очередь, делится на два отрезка, очень непохожие по направленности своего влияния на развитие страны: первый, как правило, характеризуется прогрессивными реформами и достижениями (хотя к победам и тут приходится идти через преодоление неудач, которые были, например, у того же Петра Великого на первых этапах Северной войны), но второй отрезок – это не совсем уж наступление обязательной «реакции» (отката назад), но почти всегда нарастающая энтропия, потеря управляемости, нарастающие скрытые процессы внутренней конфронтации — скрытая борьба за власть (!).

В поздний сталинский период в СССР стали именовать, например, лженауками те области науки, где мировая наука совершала исторический прорыв в середине 20 века: «генетику», «кибернетику»… Досталось, кстати, и психологии, которую сталинские идеологи «скрестили» с физиологической теорией условных рефлексов Павлова (под лозунгом «Мы у всех можем сформировать правильные условные рефлексы!»). А тестологию вообще объявили «инструментом классовой сегрегации».

Вспомните, пожалуйста, что после крепкого самодержавия Ивана Грозного, усиленного во вторую половину его правления репрессиями «опричников», вскоре после его кончины началась целая эпоха «смутного времени» с ее катастрофической неразберихой. При этом одних только «Лжедмитриев» образовалось множество, и цари стали очень быстро сменять друг друга на троне, не имея уже связи с вековой династической традицией рюриковичей (не имея репутации «помазанников божьих»): Годунов, Шуйский, затем Михаил Романов, положивший начало новой династии… Вспомним, что после кончины Петра Великого началась тоже о-очень неоднозначная по своим последствиям «эпоха дворцовых переворотов», завершившаяся появлением на троне уже не славянской, а фактически немецкой династии, насадившей во внутренней политике «строгий порядок» в стиле колониальной системы управления (предельное закабалении крепостных, жестокие правила рекрутского набора в армию и т.п.).

Про «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», который рождается закономерным образом в ответ на превращение России во «внутреннюю колонию» — в ответ на «немецкий порядок». Сцена казни Пугачева в фильме «Капитанская дочка». Фото с сайта name-scan.ru

Таким образом, общая историческая закономерность, которую мы можем установить на примере Российской истории (да и не только российской) заключается в том, что при наличии дряхлеющего мощного лидера (уже во многом немощного и в физическом, и в ментальном плане) его окружение начинает подковерные игры по подготовке к так называемому «транзиту власти». Враждующие между собой группировки подсовывают «отцу народа» (или «духовному лидеру» — все это разные названия одного и того же) совершенно различные «готовые решения», некоторые из которых выглядят настолько неожиданными (неподготовленными в логике предыдущего этапа правления), что откровенно попахивают стремлением «ускорить развязку» — дискредитировать этого самого лидера в глазах большинства населения страны. А кто-то другой при этом пытается сознательно оттягивать «транзит», так как ему выгодно спрятаться за «широкую спину» бывшего авторитетного вождя, чтобы провернуть незаметно свои «делишки», списав «ошибочки» на этого самого вождя, уже теряющего критичность и трезвомыслие из-за банальнейшего переутомления, то есть накопленного с годами неминуемого «дистресса» (спада). При этом решения одного и того же человека – стареющего лидера — оказываются как бы все более и более непоследовательными и противоречивыми (!). Ведь это самое «теневое окружение», как правило, состоит из очень и очень скрытно-властолюбивых людей (долгое время маскирующих свои властные амбиции в ожидании того заветного момента, «когда придет наше время»).

ТРАГИКОМЕДИЯ НА ВТОРОМ ОТРЕЗКЕ БРЕЖНЕВСКОЙ ЭПОХИ

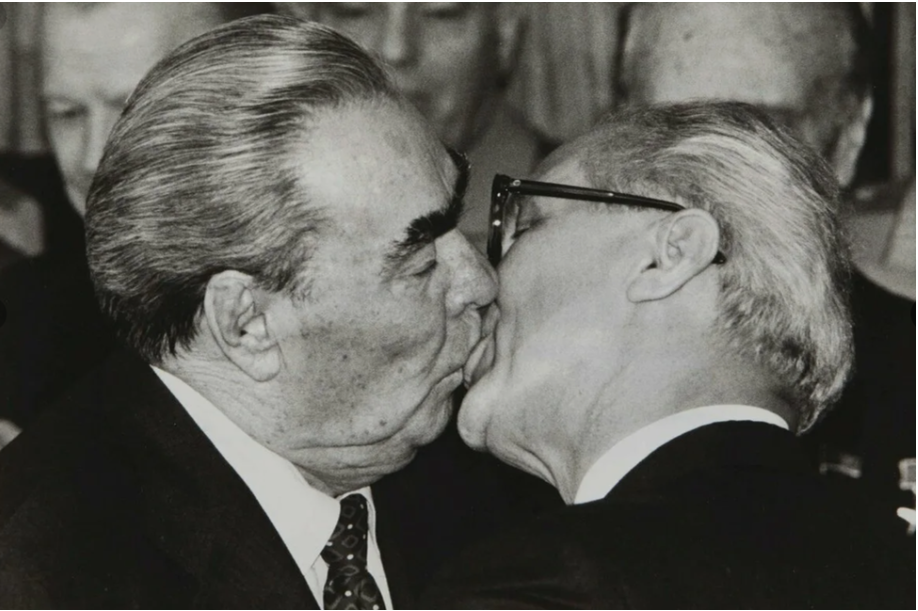

Ну давайте взглянем не на далекие эпохи Ивана Грозного и Петра Первого, а на более близкий к нам по времени второй период правления Леонида Брежнева – на поздний СССР эпохи так называемого «развитого социализма». Второй период «скрытого разложения государства» начался с того момента, когда у Брежнева случился инсульт, который народ наблюдал в виде явных признаков затрудненной речи, в позорной зависимости от заготовленных чужими руками «шпаргалок» и… в инфантильной любвеобильности. Вспомним, как Леонид Ильич любил подарки, любил, когда ему навешивают на грудь звездочки героя, и практиковал многочисленные поцелуи, которые попадали во все кадры политической хроники; при этом он буквально прыгал на шею не только «дорогих соратников по Политбюро», но даже и лидеров зарубежных стран…Его недуг с признаками ранней деменции случился с ним еще до достижения 75-летнего возраста — где-то вскоре триумфального завершения в 1975 году Хельсинскими соглашениями (зафиксировавшими нерушимость послевоенных границ в Европе) достаточно длительного подготовительного периода «разрядки напряженности», которая основана была, конечно, на взаимном признании паритета между СССР и США в области стратегических ракетно-ядерных вооружений …

Кажется, на этой фотографии Брежнев целует в губы Хоннекера (глава ГДР). Впрочем, я не нашел подписи под этим фото. Поправьте меня, если это не так.

Но скрытые властные кремлевские группировки, не способные и не желающие найти замену Брежневу каким-либо мирным и согласованным образом, продержали страдающего больного человека «на троне» еще целых 7 лет – вплоть до его кончины в 1982 году. И эти 7 лет несли уже в себе не особенно видимые простым людям, не владеющим историческим прогнозированием, но грозные процессы, которые потом – уже во второй половине 80-х привели к распаду СССР. Готовились к московской олимпиаде как к триумфу политики разрядки. Радовались тому, что США завязли в конфликте с Ираном. Но… почему-то не смогли стерпеть смены власти в Афганистане.

Встреча Брежнева с Джеральдом Фордом. Брежневу понравился шуба из «Аляскинских волков». Фото с сайта fishki.net.

Поговаривают, что злополучный ввод советских войск в Афганистан (якобы по приглашению Афганского правительства, хотя президент Амин был убит во время штурма его дворца в Кабуле нашим спецназом) был отчасти результатом ЭМОЦИОНАЛЬНОГО, а не рационального решения «дорогого Леонида Ильича», который, видишь ли, ОБИДЕЛСЯ, что Амин уничтожил его «личного друга» – просоветского президента Тараки. А «хитроумные советники за портьерой», пытаясь вывести на трон своего ставленника («молодого и перспективного»), придумывает комбинацию, при которой «дряхлеющий вождь» принимает совсем-совсем непопулярные в народе решения…

Да дело и не в личности одного только Брежнева. Чтобы понять общую закономерность, вспомним последние годы «непогрешимого Сталина». Например, Сталина в конце его жизни подстрекают на «ленинградское дело», «преследование космополитов», «дело врачей» и тому подобное. Так что в результате самые близкие соратники Сталина начинают смертельно бояться непредсказуемого, вновь озабоченного репрессиями «больного с очевидными признаками мании преследования».

ЕСЛИ ЛЮДИ ХОТЯТ СТАБИЛЬНОСТИ СЛИШКОМ СИЛЬНО, ТО ПОЛУЧАЮТ… НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Да, простые люди – честные рядовые труженики – не обладают, увы, политико-исторической прозорливостью и пониманием «коварных многоходовок», задуманных и осуществляемых дворцовыми интриганами. Широким массам доступно, как правило, лишь понимание высокой ЦЕННОСТИ политической стабильности. Простые избиратели очень часто голосуют на выборах по принципу, за которым скрывается доминирование консервативно-тревожной мотивации: «Давайте сохраним то, что есть сейчас, ведь перемены вряд ли будут к лучшему».

В результате нет у широких масс никакого предвидения, что произойдет, если «лидер явно засидится» — что начнутся неминуемо, то есть соответствии с ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЬЮ, более тяжелые времена, вплоть до потери управляемости и разумной взвешенности, системной осторожности политического курса. Эти люди не совсем понимают, что с какого-то момента «первое лицо» превращается в немощного и зависимого «народного артиста», который озвучивает не свой текст, а текст от лица невидимого суфлера, спрятанного в суфлерской будке.

На избирательных участках в эпоху развитого социализма в СССР торжествовала «социалистическая демократия». Выборы превращались в праздник – в стопроцентную демонстрацию «единства партии и народа»: сто процентов избирателей (ну хорошо, 99 процентов) являлись на избирательные участки и голосовали за единственного кандидата от «блока коммунистов и беспартийных».

Этот же спектакль мы постоянно видим сейчас в исполнении «народного американского артиста Дж. Байдена»! Почему легко нам его критиковать? – Потому что нам в этом услужливо помогает вкрадчивый закадровый голос наших политологов — именно так осмыслять (в логике «старческого слабоумия») выхваченные из общего контекста его нелепые оговорки и нелепые поступки в его «выходах на публику». Нашим режиссерам теленовостей представляется такая тематика очень и очень безопасной – критиковать престарелого президента США. И этому уделяется неимоверное количество минут экранного времени. Ну что ж… давайте будем с Вами использовать и этот «чужой материал» для нашего «познания исторической закономерности».

Такой уж у российских граждан негативный опыт, что почти каждая смена «первого лица» сопровождается резкой сменой политического курса. Поэтому мы не чувствуем опасности от «засидевшихся» и голосуем за … «стабильность».

Причем вначале своего срока преемник, оказавшийся на высшем посту, говорит о преемственности своей политики. А затем … Сталин через четыре года сворачивает НЭП, хотя называет себя «верным ленинцем», Хрущев через 3 года проводит 20-й съезд и разоблачает «культ личности Сталина». А Брежнев возглавляет «критику волюнтаризма», проявленного Хрущевым (это произошло, кстати, почти сразу после октября 1964 года, хотя, пожалуй, вот эта смена курса в 1960-е годы была еще достаточно мягкой). Именно явный дефицит уважения к предшественнику сыграл роковую роль в падении доверия народа к Советской власти, хотя вначале советского периода кредит доверия был огромен. Резкий переход от возвеличивания к растаптыванию авторитета прежних лидеров — яркий признак незрелости всей «политической нации». А если попроще выражаться, то это признак недальновидности, или даже ГЛУПОСТИ политической элиты. Пожалуй, не засиделся у нас в 20 веке на своем посту лишь В.И.Ленин. Возможно поэтому его удалось посмертно обожествить в глазах народа на добрые полвека, так?

Так что… Давайте присмотримся: чем более затяжным оказывается период правления предыдущего лидера, тем более резко и жестко происходит смена курса после его ухода (чаще всего после физического ухода из жизни).

Таким образом, если мы хотим предвидеть БУДУЩЕЕ своей родной страны, желаем ей процветания и избегания «тяжелых и смутных времен», желаем, чтобы этот огромный «гоночный автомобиль» не бросало в крайности исторического пути – из правого кювета в левый и обратно, то нам надо изучать исторические закономерности и видеть, как в истории одни периоды – экономического и политического прогресса — довольно быстро (в пределах жизни одного поколения!) сменялись другими периодами – скрытой анархии и разрухи. Более высокая устойчивость, например, двухколесного транспортного средства, как известно , достигается, когда оно едет, а не когда стоит на месте… Хотя еще лучше иметь не два (двухпартийная система), а четыре колеса… Это четыре политических течения (партии), которые должны научиться мирно и цивилизованно конкурировать друг с другом, предлагая поменять курс в 4-х возможных направлениях: влево-вправо-вперед-назад… Впрочем, об этом уже в следующей публикации.

На обложке этой статьи автор при создании своего иронического коллажа использовал материалы с сайта prorisunki.ru. Подпись под правой частью рисунка «Тянитолкай». А ироническая подпись «никакого раздвоения» также появилась на указанном сайте. Поясню: двухглавный орел символизирует одновременный и попеременный взгляд то влево, то вправо, а тянитолкай – движение то вперед, то назад, а иной раз он буксует на месте, так как обе части тянитолкая работают максимально интенсивно…

Ниже список других моих публикаций на исторические темы в моем Дзен-канале «Факторы смысла» (раньше назывался «Думай человек», но это был слишком требовательный призыв к читателям). В этом списке статьи перечислены в порядке, обратном хронологическому (более свежие — выше в списке).

Сталинисты, либералы… а кто еще? | Факторы смысла | Дзен (dzen.ru)

Историко-психологическое толкование русского консерватизма | Факторы смысла | Дзен (dzen.ru)

Когда и как «грохнулась» теория Маркса? | Факторы смысла | Дзен (dzen.ru)

Почему революция пожирает своих детей? | Факторы смысла | Дзен (dzen.ru)

Антиледокол-капкан, или новая гипотеза про июнь 1941 | Факторы смысла | Дзен (dzen.ru)

Добавить комментарий