Шмелев А.Г. (для Телеграм-канала «Компьютерная психодиагностика») • 31 мая 2023 в 10:31

К написанию этой небольшой статьи меня подтолкнули дискуссии со сторонниками так называемой «соционической теории» и, в частности, с Т.Н.Прокофьевой. Как известно, наши отечественные «соционики» являются последователями типологической теории Карла Юнга, своеобразно проинтерпретированной основателем соционики Аушрой Аугустинавичюте, и, вслед за этими авторами они отстаивают, в частности, идею, связанную с наличием жестких, дискретных психотипов (причем в определенном количестве – ровно 16). При этом утверждается, что эти психотипы унаследованы человеком от рождения и обусловлены определенными бинарными признаками познавательной деятельности («информационного метаболизма»), известными как «Экстраверсия – Интроверсия», «Интуиция – Сенсорика», «Мышление – Чувство, «Рациональность – Импульсивность». Так что ровно 16 психотипов получается путем перемножения четырех двоек: 2*2*2*2-16.

Я пытаюсь уже не первый год критиковать «соционику» с позиции признанной в научной экспериментальной психологии концепции «Большой пятерки» факторов. Эти факторы были получены не умозрительно, а с помощью массовых исследований многих тысяч людей с использованием тысяч терминов (списков личностных черт). Причем эти факторы подтверждены во множестве стран, где независимые ученые-психологи проводили подобные таксономические лексикопсихологические исследования. В 21 веке концепции «Большой пятерки» дополнилась фактором «Честность», так что в настоящее время речь идет уже о «Большой шестерке» (Шмелев и др, 2021; Шмелев, 2022).

В своей ответной критике, наши «соционики» объявляют факторы «Большой пятерки» менее значимыми для описания индивидуальных психотипов, чем признаки Юнга; пользуясь современной компьютерной метафорой, они называют и факторы «Большой пятерки», и факторы «Большой шестерки» «софтом» (особенно факторы моральной регуляции поведения – Согласие и Честность), в то время как признаки познавательной деятельности, сформулированные Юнгом, – «хардом». Мои доводы о том, что современная психофизиологическая теория со времен Юнга изрядно продвинулась вперед и выдвигает в качестве харда ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ, родственные признакам, выделенным Юнгом, но все-таки лишь родственные, а по сути другие, соционики посчитали «голословными» — не подкрепленными ссылками и доказательствами.

«Хорошо, — отвечаю на это я в дискуссии. – Тогда давайте рассмотрим вполне современные психологические воззрения о стилях эмоционального отражения действительности». И я обратился к сравнительно современным работам Ричарда Дэвидсона, в частности, к его книге «Эмоциональная жизнь вашего мозга», написанной в 2012 году и перевод которой на русский язык стал доступным в 2017 году. Эта книга написана не слишком академичным языком, а значит является доступной непсихологам, которыми оказываются фактически большинство социоников по своему базовому образованию.

Дело в том, что согласно современным представлениям о структуре и функции различных отделов человеческого мозга в подкорковых отделах локализуются функции эмоционального отражения действительности (и связанные с этим биологическим уровнем инстинктивные, генетически предопределенные программы регуляции поведения). А в коре головного мозга локализуются так называемые «высшие психические функции» (учение Л.С.Выготского и А.Р.Лурия, созданное уже позднее классических трудов Юнга), связанные со становлением инструментов сознательного (интеллектуального и рационального) отражения действительности – с помощью логико-семантических моделей, основанных на понятиях (категориях) языкового мышления. Так что юнговского различение «Мышление – чувство» во многом подтверждается в современных психофизиологических представлениях о мозге: «мышление» связано с уровне рациональной регуляции поведения (сознательной регуляции на основе высших отделов мозга), а «чувство» — со уровнем подсознательной, иррациональной регуляции поведения на основе эмоций (на основе низших отделов мозга). Репертуар различных эмоций дан человеку изначально – фактически с момента рождения. Чарльзу Дарвину принадлежит исторический приоритет в выдвижении гипотезы о том, что именно эмоции человека и животных (приматов) имеют очевидное сходство, поэтому эмоциональные реакции мы и должны в этом контексте считать врожденным и инстинктивными реакциями, то есть некоторым «хардом» (изначальными настройками человеческого биокомпьютера – его головного мозга).

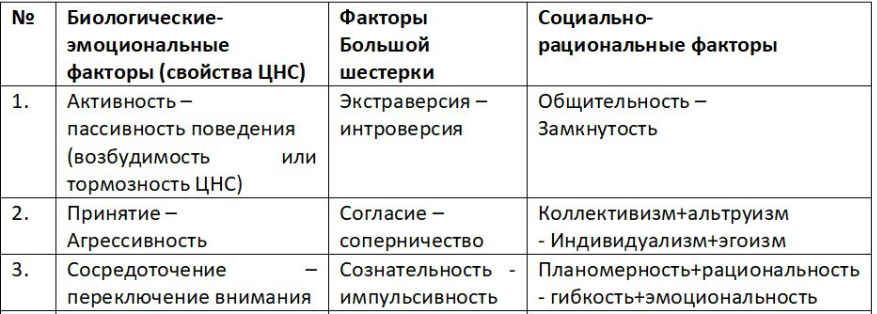

Но… прежде, чем мы обратимся к факторам (автор называет их «аспектами»), с помощью которых Дэвидсон описывает эмоциональные типы, давайте рассмотрим такую таблицу, которая является результатом моей (А.Г.Шмелева) «компактной компиляцией» множество работ разных авторов по интерпретации факторов «Большая пятерка» (и «Большая шестерка»). В частности, это работы Дэвида Басса, посвященные попыткам рассмотреть происхождение этих факторов с позиции «эволюционной психологии» — попыткам увидеть филогенетические корни этих факторов еще на более ранних этапах эволюции человеческого мозга – еще на этапах животной эволюции. Совсем недавно вышла на русском большая книга Д.Басса (Басс, 2023), но я-то, конечно, читал работы Басса значительно раньше – еще в виде отдельных статей на английском языке…

Таблица 1. Реконструированное А.Г.Шмелевым примерное соответствие примерных названий для факторов «Большой шестерки» на различных уровнях психической регуляции: а) эмоционально-биологическом (левый столбец, в котором в новой интерпретации предлагаются известные свойства темперамента или свойства ЦНС – центральной нервной системы); б) социально-рациональном (правый столбец, где описаны те же свойства, но в терминах приобретенных свойств характера).

Я в этой короткой статье не буду подробно раскрывать (интерпретировать) каждую строчку этой таблицы (если участники ТГ-канала об этом попросят, то обязуюсь это сделать в другой статье). В данном случае я поясню, как работает эта таблица на примере одной строки – той, которая связана со ВТОРЫМ фактором «Большой пятерки» (вторым по номеру его принято считать именно в рамках концепции «Большая пятерка», так как для «Большой шестерки» чаще используется другая нумерация факторов).

Многие психологи (и не только соционики) считают, что фактор СОГЛАСИЕ является исключительно социальным приобретением человека и не наследуется, а формируется прижизненно – в ходе онтогенеза, то есть в ходе обретения индивидом жизненного опыта. Но посмотрите, пожалуйста, какой существует эмоционально-биологический фактор на уровне низших отделов мозга, который создает «биологическую предпосылку» для формирования либо «просоциональных моделей поведения» (ориентация на кооперацию с себе подобными), либо конкурентных моделей (ориентация на соперничество с себе подобными). Это банальная АГРЕССИВНОСТЬ. Новейшие исследования с использованием компьютерной томографии позволили локализовать центр агрессии в определенных подкорковых отделах головного мозга человека. Оказалось, что эмоция агрессии зарождается у нас примерно там же, где зарождается эмоция… страха. Но страх – это тормозная реакция на угрозу, а агрессивность – это возбуждение и активность в ответ на угрозу. У агрессивного человека просто ниже от природы пороги для возбуждения нейронов-детекторов, ответственных за категоризацию ситуации как «угрожающей». Но у этих же людей, как правило, на фоне угрозы, которая воспринимается как «непреодолимая», агрессия может быстро трансформироваться в неконтролируемый страх, подавляющий любую адаптивную активность, или в панику – хаотичную активность, направленную на поиск путей к избеганию угрозы. Известно, что от одного помета могут родиться щенки (или котята), среди которых один оказывается более агрессивным, чем все другие (он стремится уничтожить источник угрозы, если воспринимает его как такой, который может победить). А какая-то еще одна особь в том же помете оказывается от рождения явно более миролюбивой, чем все другие братья-близнецы (высокие пороги для активации эмоций агрессии и страха). Дальнейший жизненный опыт у этих двух детенышей может оказаться различным, причем настолько, что они могут даже в известной степени «рокироваться местами». Позитивный жизненный опыт у первой особи (более агрессивной от природы) может привести к тому, что эта взрослая особь поведет себя в стае вполне миролюбиво. А негативный жизненный опыт может приводить к появлению у второй — миролюбивой особи — определенных признаков «выученной агрессивности» (под девизом «с волками жить по волчьи выть»). Но при одинаковом жизненном опыте особь, которая является от рождения более агрессивной, скорее будет демонстрировать внутри стаи поведение, похожее на соперничество (борьбу за роль лидера-вожака), а особь, которая от рождения является менее агрессивной, будет демонстрировать поведение, более похожее на сотрудничество (согласие).

Ну а теперь вернемся к Ричарду Дэвидсону и рассмотрим его шесть аспектов, по которым он различает «мягкие типы». Я подчеркиваю здесь слово «мягкие», ибо Дэвидсон неоднократно объясняет, что типы различаются между собой не жестко, а лежат как бы на едином континууме (в непрерывном пространстве) и их различия связаны с «весом ингредиентов в пищевом продукте» (цитирую выражение автора), то есть данный современный автор берет на вооружение для описании типологии типичный «факторный подход»: типы различаются друг от друга «плавно» — по весу того или иного фактора (аспекта). Это существенно отличает многих современных авторов от сторонников жестких дискретных типологических классификаций, ставших к концу 20 века во многом архаичными.

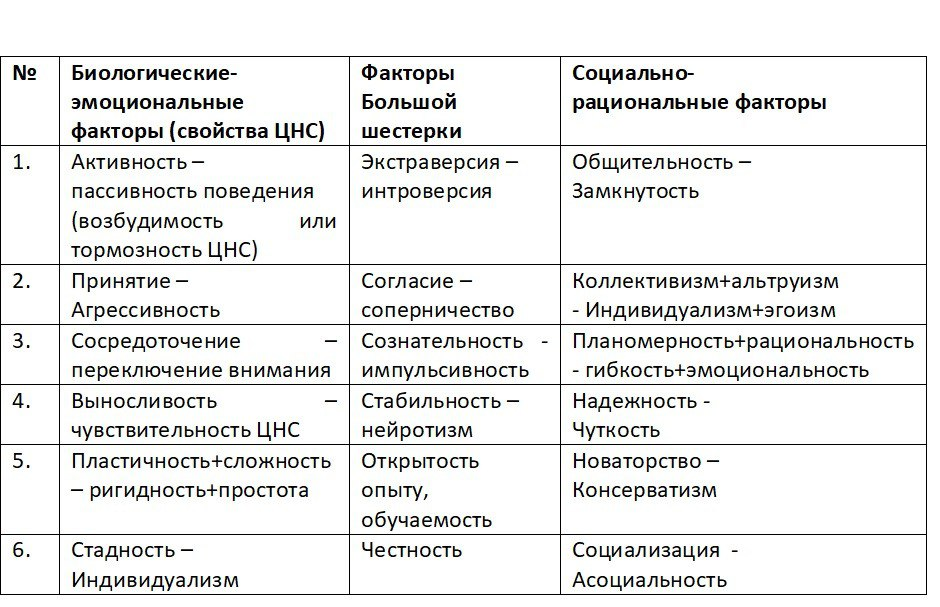

Ниже я даю свою интерпретацию аспектам Дэвидсона:

Таблица 2. Интерпретация А.Г.Шмелевым в терминах «Большой шестерки» эмоциональных аспектов Ричарда Дэвидсона.

Опять-таки в этой первой короткой статье (первой на данную тему) я бы не хотел утомлять читателей подробным обоснованием каждой строчки в таблице 2. В целом я понимаю, что некоторые соответствия могут показаться читателям совсем неочевидными (в особенности в пятой строке, которую я сам помечаю вопросительными знаками). Немудрено, что многие аспекты Дэвидсон назвал совершенно иначе, чем сторонники факторной модели «Большая пятерка», ибо он не исповедуют эту модель применительно к своему предмету изучения. И при этом он сделал совершенно особенные акценты в трактовке своих аспектов, и, в частности, потому, что не ставил целью разделить факторы биологического происхождения и факторы социального происхождения. Но мы все-таки, ставя перед собой сознательную задачу добиться концептуальной строгости, будем трактовать «аспекты» Дэвидсона именно как «эмоционально-биологические факторы» и именно в базисе «Большой шестерки».

Рассмотрим для примера лишь первую и вторую строку в таблице 2. Кто такой эмоциональный тип, который видит будущее в «позитивном свете»? – Это оптимист, а значит экстраверт. Напомним типичный букет из разных субфакторов внутри «Экстраверсии»: Склонность к риску, Оптимизм, Доминантность, Общительность. Почему именно экстраверты идут на риск и исследуют активно новые участки жизненного пространства? – Они прогнозируют возможный результат своей же активности как ПОЗИТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. А кто такие интроверты? – Это пессимисты, которые избегают взаимодействия с внешним миром, так как прогнозируют негативный результат от такого взаимодействия.

Кто такой человек, который обладает развитой социальной интуицией (развитым «эмоциональным интеллектом» по Гоулману)? – Это человек, настроенный на позитивные отношения с себе подобными (с членами своей эго-группы, своего «стада»). Угадывая нужды других членов группы, такой человек выстраивает с другими отношения сотрудничества, а не соперничества.

Итак, заметны определенные натяжки в таблице 2, но все же заметны и эвристичные аналогии. Понятно, что для людей, которые НЕ различают биологические эмоции и социальные чувства, весьма трудно сформулировать дифференцированные конструкты, различающие факторы Согласие и Честность. Они в этом случае неизбежно формулируются либо как очень похожие, либо вообще склеиваются в один фактор «просоциальное поведение – асоциальное поведение».

ВЫВОДЫ

Выводы в этой статье я постарался оформить в виде трех тезисов:

1) ТЕЗИС О ДВОЙСТВЕННОСТИ ФАКТОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. Все факторы «Большой шестерки» имеют биологические корни (или аналоги) . Следуя компьютерной метафоре, эти свойства следует считать не столько «хардом», сколько «дефолтными настройками» базовой нейросети человеческого мозга, локализованными в его глубинных слоях (низших отделах). И факторы просоциального поведения (моральной регуляции) Альтруизм и Честность не являются исключение: они тоже имеют такие корни.

2) ТЕЗИС О ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПРИРОДНОЙ ДИСГАРМОНИИ. Приобретенные при жизни факторы характера часто компенсируют определенную дисгармонию, которая имеется в природных «настройках» — в факторах темперамента человека. Мы говорим, что человек активно-агрессивного типа темперамента имеет «отесанный характер» (или обрел «социальную зрелость»), если он ведет себя адекватно ситуации: не всегда буйно и агрессивно, а там, где это надо, демонстрирует спокойствие и дипломатическую сговорчивость. Эта пластичность социальных черт личности (индивидуальности) НЕ учитывается в жестких моделях, типа «соционическая модель», ибо главный посыл (аксиоматическая установка) в такой жесткой модели: настоящие черты-признаки «информационного метаболизма» являются раз и навсегда заданными и не меняются в течение жизни. А ведь на самом деле пятый фактор «Большой шестерки» можно (и нужно!) интерпретировать как проявление нейропластичности мозга – высокой обучаемости, способности формировать новые модели поведения, компенсирующие «дефолтные настройки». Обретая в ходе обучения повышенную «когнитивную сложность», такая гибкая нейросеть дает более высокий эффект адаптивности к меняющимся условиям. Люди с таким образом устроенной пластичной нейросетью в мозгу — это природные новаторы. А вот на другом полюсе оказываются «ригидные субъекты», которые как раз не могут отказаться от своих исходных жестких настроек (природных черт эмоционального темперамента). Они ведут себя примерно одинаково в известном для них классе ситуаций (например, никогда вообще «не доверяют незнакомым людям», хотя при этом замкнуты, то есть находятся на полюс социальной Интроверсии, и у них низкий балл по фактору Согласие). «Неудобных» ситуацией, в которых требуется переучиваться, люди с низкой обучаемостью (нейропластичностью) просто избегают. Это природные консерваторы.

3) ТЕЗИС О КОНТИНУАЛЬНОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. Конечно, человеческому мышлению (особенно бытовому мышлению) гораздо удобней оперировать дискретными типами. Наше природное (биологическое) мышление является более синтетическим – оперирует скорее образами (гештальтами), чем аналитическими понятиями, связанными с отдельными факторами (параметрами, аспектами). В каждом типе мы одним словом обозначаем целую комбинации факторов. Тип превращается в «персонажа», которого мы «синтетически видим» и «чувствуем его линию поведения». Это главный выигрыш! Потому так важна точность в формулировании «персонажей» (а этой точности, увы, мы не видим в соционике, где доминирует разнобой в названии комбинаций факторов). Типы – удобный способ описания «реперных точек» в типологическом пространства (факторно-параметрическом пространстве), но это не значит, что само пространство является дискретным. Оно на самом деле является континуальным, а тип – это, если хотите, определенный центр в области сгущения изображающей точек, принадлежащих определенному кластеру. Благодаря механизму компенсаторных настроек на все новые классы ситуаций бывшие природные экстраверты сдвигаются в сторону к интроверсии и занимают положение в центре оси «Экстраверсия – Интроверсия», а бывшие природные интроверты обретают коммуникативные и другие навыки адаптивного поведения в ситуациях, которые являются до некоторой степени новыми, а на самом деле вполне сходными с типичными (стандартными). Так что социализированные интроверты тоже сдвигаются в ходе успешной жизненной адаптации к центру оси «Экстраверсия – интроверсия». Только дезадаптивные психопаты остаются на полюсах этих шкал. Так что получаем в этом контексте такой вопрос: а не являются ли люди, которые всегда и везде ведут себя как «соционические персонажи» определенного психотипа, на самом деле негибкими людьми со сниженной способностью к адаптации? А большинство адаптивных, гибких взрослых людей – это люди со смешанным психотипом.

ЛИТЕРАТУРА

Аугустинавичюте А. Соционика — введение. – М: АСТ, 1998. – 444 с.

Басс Д. М. Эволюционная психология: новая наука о человеческой психике. – М: Диалектика, 2023. – 832 с.

Дэвидсон Р., Бегли Ш. Эмоциональная жизнь мозга. – Спб: Питер прогресс, 2017. – 256 с.

Дарвин Чарльз, Экман Пол, Проджер Филипп. Выражение эмоций у человека и животных. 3-е издание. — Лондон: Харпер Коллинз, 1998.

Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. – Спб: Речь, 2002. – 480 с.

Шмелев А.Г. Шестифакторная модель личности HEXAСO. – Cтатья в новом онлайн-издании Большой Российской Энциклопедии. – сайт www.bigenc.ru, 2022.

Шмелев А. Г., Взорин Г.Д., Рыбникова М.К. Шестифакторная модель личности на базе психосемантического исследования русскоязычной лексики личностных черт. Организационная психология. – 2021. – № 3. – С. 92–105.

Добавить комментарий