Ну вот, коллеги, появление новых откликов на мой проект под условным названием «Мягкий рейтинг» фактически прекратилось и статистика стабилизировалась. Я уже опубликовал здесь статистику формализованных ответов от 46 подписчиков блога Шмелева и от 28 читателей «Психологической газеты» (см. прямую ссылку в конце этой статьи). А в этой статье я хочу познакомить Вас с наиболее яркими и во многом типичными словесными откликами-комментариями. Тем более, что только часть из них — это публичные отзывы на мою статью, а большая часть — это словесный комментарий к ответу на формализованный опросник из 5 вопросов. Я называю его «формализованным», потому что в нем были предложены готовые варианты ответов.

Вначале познакомьтесь с небольшим количеством откликов со стороны подписчиков блога. А вот читатели «Психологической газеты» дали больше откликов. Почему? — Сработала хорошо известная закономерность: более активно пишут те, кто протестует, чем те, кто согласен. После всех этих цитат я предложу Вам свою интерпретацию этих откликов. Как всегда, Вы можете со мной не согласиться и предложить в комментарии к этой статье совершенно другую интерпретацию.

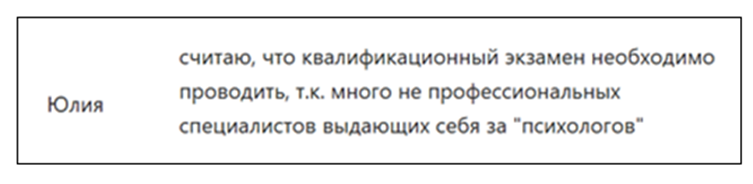

Итак, вначале отзывы подписчиков на блоге А.Г. Шмелева:

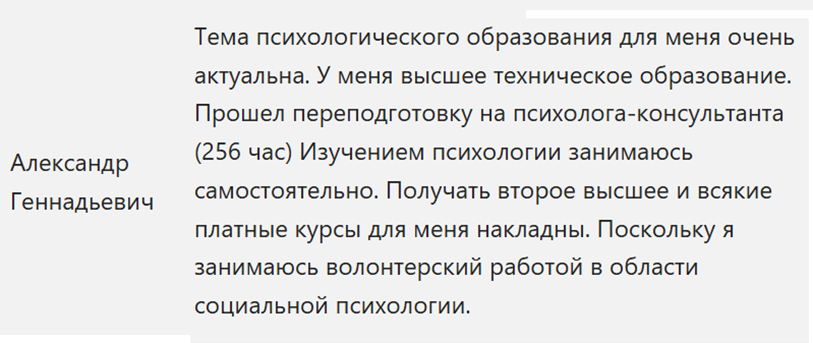

А теперь отзывы от читателей «Психологической газеты» (те отзывы, которые написаны в тестовой системе HT-Line сразу после ответов на формализованный опросник)

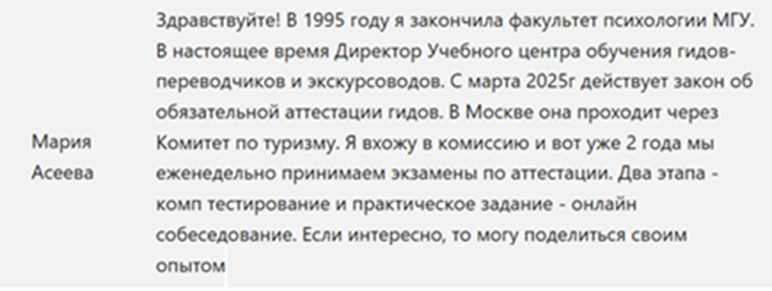

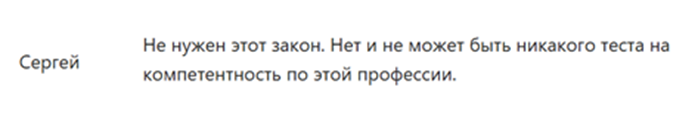

Ниже идут наиболее яркие отклики, опубликованные на самом сайте «Психологической газеты», где люди обычно регистрируются под своими полными ФИО. Вы сами можете найти отклики там под моей статьей, озаглавленной «Опрос: Нужны ли независимые квалификационные испытания в законе «О психологической помощи в РФ»?

ОБЩАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОТЗЫВОВ ОТ АВТОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

До этого и здесь, и тем более на сайте «Психологической газеты» я пытался отвечать на отзывы весьма дипломатично, то есть всячески смягчая острые углы. Просил повнимательней прочитать те мои предложения, где говорится о добровольном характере тестового экзамена, о публикации особого полуоткрытого рейтинга, в которым видны ФИО только в том случае, если сам участник экзамена согласился его открыть. Но здесь я позволю себе не быть таким уж дипломатичным и высказать более прямолинейно то, что думаю.

Как видим, тон большинства оппонентов выглядит весьма категоричным: такой экзамен не нужен и всё тут! Хотя я понимаю, что сам спровоцировал в какой-то степени подобный ответ своей постановкой вопроса в заголовке статьи, но всё-таки… давайте разбираться. Как видим, люди не просто говорят про себя «Мне лично такой экзамен не нужен», они не согласны с самой идеей появления такой системы в нашей стране (!). Называют ее «новой кормушкой», нарушением не только действующего законодательства (в частности, закона РФ об образовании), но даже «попранием прав человека» (!?) и вообще не слишком подбирают выражения.

Кроме лежащего на поверхности вполне понятного нежелания тратить время и деньги (да к тому же и волноваться) у недовольных этим предложением есть менее явная мотивация, которая связана с определенными конкурентными мотивами. Эти мотивы никогда почти открыто не формулируются, но это не значит, что они не работают — они проявляются в косвенных признаках, а также… в самом негативизме заложена главная мина, которая и свидетельствует о психологической природе этого протеста.

Мне знакома такого рода позиция уже более 25 лет — с первого года, когда мы создали проект компьютерного экзамена для абитуриентов и выпускников школ «Олимпиада «Телетестинг» (первый сезон — 1991 год). Есть в нашей стране очень многочисленная категория не только самих школьников, но прежде всего взрослых людей (родителей и даже учителей), которые выступают ПРОТИВ количественных процедур, позволяющих строить рейтинги усвоения школьных предметов. Выдавая себя за поборников более «гуманных» традиционных экзаменов (когда экзаменатор работает в режиме «глаза в глаза»), на самом деле такие люди в большинстве своем просто БОЯТСЯ (!). Чего они боятся? — Они боятся обнаружить себя в этом рейтинге не на той позиции, на которую претендуют. Даже когда само участие в такого рода тест-конкурсе оказывается сугубо добровольным, они все равно ПРОТИВ — против того, что кто-то примет участие и окажется в рейтинге высоко — кто-то другой, а не они сами. Вот это будет ущемлением их интересов даже в том случае, если они, казалось бы ничем не рискуют, а просто-напросто НЕ участвуют. Ну в случае с конкурсными экзаменами в вузе логика такого «антиконкурентного поведения» становится вполне прозрачной для внешнего наблюдателя: ведь количество бюджетных мест в любом вузе ограничено, вот за эти-то места и идет конкуренция. Ну а теперь зададимся таким вопросом: а не является ли количество платежеспособных клиентов (получателей пси-помощи) в нашей стране тоже ограниченным ресурсом?

Поздней, уже после завершения проекта «Телетестинг», это все не раз у меня повторялось в других тест-конкурсах, уже на взрослых (где мне приходилось оказываться если не роли организатора, то в роли методиста). Это в том числе такие известные проекты, как кадровый проект федерального уровня «Лидеры России». Я внимательно изучал буквально сотни отзывов от противников этого проекта. Дабы это стало возможным прямо в наших публичных социальный сетях, вроде сети «Вконтакте» и т.п.

Такая деструктивная позиция в отношении «мягкого рейтинга» мной лично не может не осмысляться иначе как в терминах так называемой «Психологической теории конкуренции». В своем конспекте лекций на эту тему (а он доступен на сайте ht-line.ru) я как раз и препарирую этот протест с точки зрения понятий и представлений в рамках этой теории. Люди, которые уверены в себе и идут на открытую конкуренцию, вызывают самую банальную … зависть. Ведь они угрожают отобрать самые выгодные вакантные позиции в богатых компаниях, они угрожают отобрать клиентов у практикующего психолога. Поэтому нельзя давать таким людям проявить себя (!). Надо не только отказаться от личного участия в «таких вредных играх», но и воспрепятствовать тому, чтобы они вообще у нас появились. Пусть клиенты знают только тех психологов, с которыми им довелось …гм… познакомиться где-то и навек подружиться. Смотрим: в некоторых отзывах мои оппоненты бросаются из одной крайности в другую: то пишут, что клиентам не интересны никакие сертификаты и рейтинги (!), то пишут, что все клиенты тогда побегут к самым высокорейтинговым психологам и последние окажутся перегруженными, а остальные — недогруженными.

Эпоха уравниловки, возникшая в советский период нашей истории, породила определенную социальную болезнь, которая по многим признакам не излечена до сих пор. Люди избегают открытой конкуренции и препятствуют созданию механизмов честной конкуренции: 1) либо, будучи владельцами и руководителями целых фирм, добиваются монопольного положения на рынке (хотя бы пределах «своей деревни»), 2) либо препятствуют появлению количественных методов и шкал, извещающих публично о качестве товаров и услуг. На «козленка, который всех зверей посчитал» обрушиваются едва ли не откровенные проклятия и даже угрозы (!).

Почему повторяется во множестве отзывов один и тот же вопрос «А судьи кто?». — А потому, что никто не верит и даже НЕ хочет верить в то, что есть такие методы, которые роль так называемых «судей» сводят к минимуму. Я попытался на страницах «Психологической газеты» рассказать хотя бы в двух словах об этих методах, в частности, об алгоритме RSIP (random selection from item pool, что означает «случайное формирование варианта на основе большого банка заданий»). Какая реакция? — Ну, конечно, ироничное и недоверчивое отношение к самому «банку заданий». В этом случае эмоциональная негативная установка как бы блокирует необходимый рациональный анализ того механизма, который позволяет ставить ОБОСНОВАННЫЙ низкий тестовый балл очень невежественному человеку, даже не располагая полностью репрезентативным банком заданий. Не работает логика необходимых и достаточных условий. Увы! На самом-то деле для низкого балла вполне достаточно того, что человек выдал дикие ошибки по некоторым очень простым и очень важным вопросам, но не по всем. Об этом я ведь уже более 20 лет назад написал полемическую статью «Тест как оружие»:

https://cyberleninka.ru/article/n/test-kak-oruzhie

Ну а в заключение даю обещанную прямую ссылку на статью с количественными результатами формализованного опроса здесь, на том блоге:

На фото обложки кадр из старинного мультика «Козленок, который умел считать до десяти».

Добавить комментарий для Шмелёв А.Г. Отменить ответ