Эта заметка — это размышления ученого-психолога, в фокусе которого индивидуальная различия между люди. Особые яркие закономерные различия проявляются в экстремальных условиях — например, на войне. Но эти закономерности особым образом использует… военная пропаганда.

Военная пропаганда работает по своим законам. Один из таких законов формулируется очень просто: Вам рассказывают (теперь больше показывают) про героев войны только среди своих, а про «нелюдей» — только среди чужих. Герои должны по замыслу рождать гордость и восхищение, желание подражать. «Нелюди» — гнев и негодование, желание наказать и отомстить. Герои — смелые, отважные и благородные. Они храбро сражаются с вооруженным противником, а безоружных и пленных никогда не пытают. Нелюди-садисты — это трусливые подлецы, которые избегает прямой стычки с вооруженным противником, но свой страх и агрессию вымещают на пленных и безоружных.

На самом деле на всякой войне имеются случаи, когда среди «наших» тоже наблюдаются неприятные случаи «военных преступлений» (кто-то допускает, например, жестокость по отношению к пленным), а среди «врагов» наблюдаются случаи героизма (я беру намеренно в кавычки здесь слова «наши» и «враги», так как военная пропаганда работает фактически одинаково с любой стороны). Но… о таких «редких случаях» военная пропаганда предпочитает не рассказывать, ибо это ведет к отрицательному эффекту — снижает ненависть к врагу, а также мешает испытывать гордое чувство своего морального превосходство над ним и т.п.

На самом деле война — это такое тяжкое испытание для всякого человека, когда человечность иногда мешает бойцам испытать «ярость благородную». Ненависть к врагу в напряженные моменты (особенно в рукопашном бою) должна достигать такой силы, что она должна перевешивать всякие «сдерживающие моральные нормы». Безусловно в экстремальных условиях люди испытывают остро-аффективные состояния, которые неизбежно приводят и к эффекту «суженного сознания» (фокус на действиях врага, который долен быть уничтожен), и к снижению лобного контроля в пользу …скоростных и интуитивных подкорковых инстинктивных импульсов и программ животного агрессивного поведения. Иначе… скорее он тебя, чем ты его.

Во всякой популяции (в человеческой также, как и в животной популяции) автоматически рождается на свет определенный процент «сверхагрессивных особей». Механизм мутационной изменчивости для этого именно так и устроен — чтобы люди рождались разными. Это повышает адаптивность и жизнестойкость племени в целом.

Природные агрессоры — это потенциальные бойцы, востребованные на тот случай, когда племени угрожает смертельный враг. Часть из этих людей даже не может скрывать своих садистических наклонностей — своего удовольствия от мучения жертвы. Такие наклонности проявляются у них ярко еще в детстве и поэтому таких людей достаточно просто выявить и хотя бы частично своевременно нейтрализовать (поставить в дисциплинарно жесткие условия, где общественный контроль за поведением сильней, а их агрессивная энергия имеют определенные легальные каналы для выхода: легальная работа живодером на скотобойне или работа палачом-экзекутором в пеницитарном учреждении, например. Ну и врачом-патологоанатомом можно устроиться, хотя это связано скорее с другой перверзией — с некрофилией, а не с садизмом, ибо труп уже не издает жалобных звуков, вызывающих такое наслаждение у садиста).

Психолексикологическое отступление. В прошлом садистов на войне чаще называли «живодерами» (то есть людьми, способными испытывать удовольствие, заживо сдирая кожу с жертвы). Сейчас все чаще звучит несколько более мягкое словечко — «нелюди» (ударение на первом слоге). Но такое расчеловечивание противника средствами военной пропаганды позволяет не жалеть его на войне. Мол, все враги без исключения — это просто ошибка природы, это звери в человечьем обличии, а не люди, это оборотни.

Гораздо сложней обстоит дело со скрытыми садистами, каковых, увы, гораздо больше, чем открытых. В большинство нормальных социальных ситуаций они успешно маскируют свои садистические наклонности — срабатывают механизмы лобного контроля и торможения. Но … в ситуации, когда агрессия оказывается фактически разрешенной (социально-политически оправданной), эти люди «спускают собак» — отбрасывают контроль и отдаются во власть животной агрессии. Позже они могут испытывать и стыд, и раскаяние, но не в момент выполнения боевой задачи. Например, партизанские и диверсионные акции (внезапные нападения на спящий госпиталь, где лечат раненных врагов, или подрыв санитарного поезда ) иной раз оказываются пограничными деяниями по своему морально-психологическому смыслу — нечто среднее между «самоотверженным подвигом» (по нанесению максимального ущерба врагу) и «садистическим глумлением» (ведь в момент нанесения ущерба боец имеет право открыто выражать свою радость — «задание выполнено!»).

Подпись под картинкой: «Из окопа привет kasheloff.ru«. Множество таких картинок Вы можете получить по запросу в Яндексе «беспощадный рукопашный бой». А ведь я не хочу публиковать фотку, на которой солдат ВС РФ убивает штык-ножом поверженного противника — солдата ВСУ. Догадаться можете, почему не хочу? — АГШ.

Кстати, в связи с 80-летием победы мы до сих пор прославляем таких героев ВОВ, как, например, командир нашей подводной лодки Александр Маринеску. Я недавно слышал, с какой гордостью диктор на радио «Спутник» озвучивал его главный подвиг — потопление в Балтийском море огромного германского плавучевого госпиталя, на котором было более 1000 раненых гитлеровских офицеров (их морем возвращали в Германию) Что-то мне не кажется, что такая «мишень» вполне соответствует нормам международного права о «ведении законных боевых действия по правилам войны». Ведь потопление транспортных, а не военных судов, уже не раз признавалось… Впрочем, предоставляю читателям изучить какие-то документы по этому спорному вопросу и озвучить свое мнение в комментариях…

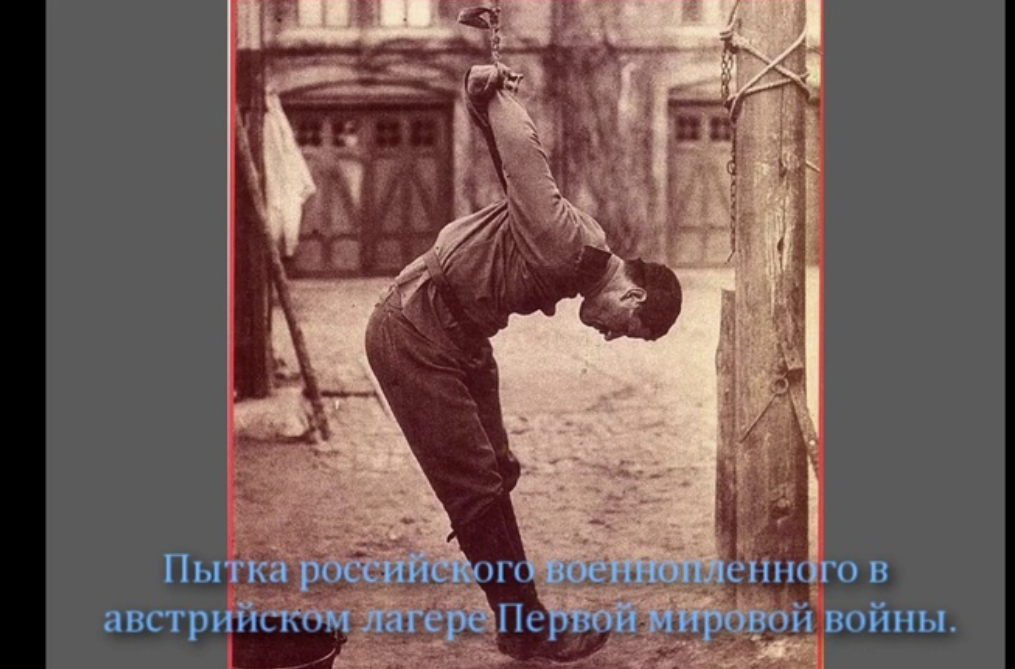

Переход в 20 веке от устоев «династической рыцарской войны» (когда профессиональные армии практически не должны были затрагивать мирное население в покоренных странах) к беспределу «тотальной войны» вызвали к жизни такие военные преступления, как «узаконенные пытки в концлагерях». Судили за это, как известно, впервые в Нюрнберге, судили нацистских-главарей. Но…говорят, что первые массовые пыточные концлагеря изобрели в годы Первой мировой австро-венгры (см. фото обложки, которое пришло в галерею «Яндекс-картинки» с сайта ru.wikipedia.org). Другие историки отдают печальную «пальму первенства» в этом изобретении британцам, которые устроили лагеря в чистом поле пораньше австро-венгров — в самом-самом начале 20 века в ходе англо-бурской войны в Южной Африке. Кто там с удовольствием работал в этих лагерях? — В контексте этой статьи, я думаю, что это для вас риторический вопрос, да?

Что такое «тевтонский дух» — это военная доблесть, то есть беспощадная отвага, или это все-таки еще и «скрытый садизм», позволяющий улыбаться во время казни через повешение — как будто процедура доставляет удовольствие? Под фотографией читаю подпись: «День Победы 9 мая — в чем смысл и суть праздника?» Иван Лелеков Дзен (dzen.ru)

ВОПРОС. А что может сделать в отношении «нелюдей» антивоенная пропаганда, то есть пропаганда со стороны и в пользу некой международной партии пацифистов, то есть людей, ставящих своей жизненной целью принципиальный отказ от войны как способа разрешения международных споров и конфликтов? С моей точки зрения, такая антивоенная пропаганда не так уж беспомощна, как мы склонны думать в последние годы (под впечатлением от явного засилья тенденциозной военной пропаганды). Просто антивоенная пропаганда плохо организована и ее система знаний и смыслов плохо структурированы. Но она может и должна опираться на научно-психологические знания в области дифференциальной психологии.

Эти знания позволяют уверенно утверждать следующее: война — это зло, так как она позволяет некоторым скрытым садистам, которые, увы, есть в рядах КАЖДОЙ ВОЮЩЕЙ стороны, завоевать более высокие позиции в своем обществе и государстве. Героями войны, например, оказываются маршалы, которые кидали на фронтах буквально миллионы солдат своей страны в беспощадные «мясные штурмы», так что получали нелегальные прозвища в собственный армии типа «мясник». Часто ли бывали в истории такие войны, когда соотношение потерь в войсках страны-победителя и проигравшей страны находится в пропорции 2 к 1 в пользу… проигравшей страны? (Впрочем, в отдельных наших сражениях, особенно в начале ВОВ соотношение было даже 7 к 1).

А известны и такие герои кровопролитной гражданской войны, например, которые стали фактически организаторами «великих репрессий» в 30-е годы, так как привыкли еще на войне не слишком церемониться со своими противниками (даже тогда, когда в число противников вдруг попадали бывшие друзья): «Девять грамм в затылок! И… нет человека — нет проблемы». Исторический факт заключается в том, что из пяти первых маршалов Советского союза в живых после «великих репрессий» остались только 2 преданных друга Иосифа Виссарионовича — Клим Ворошилов и Семен Буденный, его друзья по гражданской войне. Психопаталогический смысл «великих репрессий» еще ждет своих психоисториков.

Ответ в виде картинки на запрос «Первые пять маршалов СССР». У всех пяти волевые лица, конечно, но в живых после «великих репрессий» остались только Ворошилов (средний в переднем ряду сидящих) и Буденный (стоит слева). Тухачевский (сидит слева) и Блюхер (стоит справа) были расстреляны, а Егоров погиб в 1939 году в лефортовской тюрьме, не выдержав допросов и пыток — должен был признаться в шпионаже (такое читаем в его публичной биографии).

Мы хотим вглядеться поглубже в эти лица, чтобы научиться отличать палача и жертву. Мы хотим понять, имеются ли на этом фото какие-то признаки теплых отношений между этими военноначальниками, какие-то признаки «чувства локтя»? Но… вспоминаем, какими методами еще молодой Михаил Тухачевский расправлялся с бунтовщиками-антоновцами в Тамбовской губернии в 1921 году и … приходим к выводу, что маршалами в военное время становятся главным образом люди, которые даже своими не стесняются пожертвовать, не говоря про недвусмысленный отказ от проявления какого-либо милосердия к врагам.

P.S.

Последующее обсуждение этой статьи показало, что я напрасно завершил эту статью-размышление разговором про репрессированных маршалов. Ведь некоторые читатели судят о моей позиции по важнейшим историческим вопросам ТОЛЬКО по этой статье, так как не читают (не хотят тратить время) других моих статей под тематической рубрикой «История» (а ведь их опубликовано немало на этом блоге — целых 54 публикации!). Должен сделать такую важную оговорку для таких читателей: СССР — это выдающийся исторических опыт, важный не только для нашей страны, но и для всего человечества. Другие страны уже подхватили и внедрили у себя массу великих достижений, которые первым всему миру показал именно СССР:

- это всеобщее бесплатное образование, развитие высшего образования и пропаганда научного мировоззрения в массах,

- это огромные успехи в здравоохранении и сама возможность создания бесплатного здравоохранения (созданные благодаря централизованному финансированию этих направлений в деятельности социально-ориентированного государства),

- это внедрение ценностей честного труда — огромный авторитет людей труда в обществе — их созидательных достижений в самых разных областях (от балета, космоса и большого спорта до самоотверженной работы в шахтах, на тяжелых стройках и рудниках в районах с тяжелым климатом, до земледелия в тяжелых климатических условиях…)

- это идеи и ЖИВАЯ практика интернационализма — дружбы и солидарности трудящихся — представителей разных народов, идея равенства возможностей для всех народов СССР

и так далее.

И на всем это замечательном историческом фоне все равно мы должны признавать чудовищные явления «персональной конкуренции» людей в борьбе за личную власть — людей, которые в какие-то момент проявляли, скажем мягко, «эгоизм и неоправданную жестокость» по отношению к своим оппонентам.

Добавить комментарий для Феликс Отменить ответ